【宅建過去問】(平成19年問02)復代理

![]()

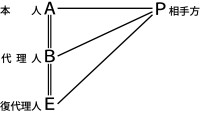

Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(肢3は法改正により無意味な選択肢になりました。)

- Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。

- Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。

Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。- Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

Contents

正解:1

■参照項目&類似過去問

内容を見る

復代理(民法[03]4)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-01-2 | 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。 | ◯ |

| 2 | 29-01-3 | 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。 | × |

| 3 | 24-02-4 | 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。 | ◯ |

| 4 | 21-02-3 | 任意代理人は、自ら選任・監督すれば、本人の意向にかかわらず復代理人を選任できる。 | × |

| 5 | 19-02-1 | 任意代理人は、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても復代理人を選任できる。 | ◯ |

| 6 | 19-02-2 | 任意代理人が、復代理人の選任につき本人の許諾を得たときは、選任に過失があったとしても責任を負わない。 | × |

| 7 | 19-02-4 | 任意代理人が復代理人を適法に選任したときは、復代理人は本人に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、代理人の代理権は消滅する。 | × |

| 8 | 13-08-4 | 任意代理人は、やむを得ない事情があっても、本人の承諾がなければ、復代理人を選任できない。 | × |

| 9 | 12-01-2 | 任意代理人は、自己の責任により、自由に復代理人の選任ができる。 | × |

1 正しい

任意代理の場合は、原則として復代理人を選任することができない。

例外的に選任できるのは、以下のどちらかの場合に限られる(民法104条)。

- 本人の許諾を得たとき、

- やむを得ない事由があるとき。

やむを得ない事由のある本肢のケースでは、たとえ本人の許諾がなくても、Bは復代理人を選任することができる。

2 誤り

本人Aの許諾を得れば、任意代理の場合にも適法に復代理人Cを選任することができる(肢1参照。民法104条)。

しかし、復代理人の選任が可能な場合であっても、代理人Bが責任がなくなるわけではない。復代理人の選任に過失があったというのだから、Bの行為はAに対する債務不履行となる。Bは、Aに対し債務不履行責任を負う。

4 誤り

代理人Bが復代理人Eを適法に選任した場合、復代理人Eは本人Aに対して代理人と同一の権利を有し、義務を負う(民法107条)。

代理人Bが復代理人Eを適法に選任した場合、復代理人Eは本人Aに対して代理人と同一の権利を有し、義務を負う(民法107条)。

しかし、この場合でも、代理人Bの代理権が消滅するわけではない。Eだけでなく、Bもまた、依然としてAの代理人である。