■講義編■宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)

![]()

宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。

破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |

| 学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |

Contents

1.欠格要件の種類

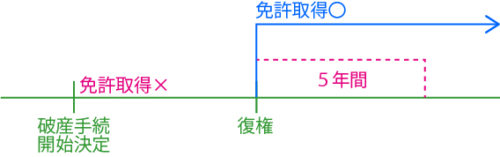

(1).破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

免許の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[03]1(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-27-2 | 免許を受けようとする個人Aが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Aは免許を受けることができない。 | × |

| 2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | R02-43-4 | 免許を受けようとするA社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 4 | H22-27-1 | 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H21-27-ア | 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |

| 6 | H20-31-2 | 宅地建物取引業者A社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | ◯ |

| 7 | H19-33-4 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 8 | H16-31-4 | 個人Aは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | × |

| 9 | H12-30-3 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | × |

| 10 | H04-46-4 | クレジットカードを使い過ぎて破産したAは、復権を得ない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。 | ◯ |

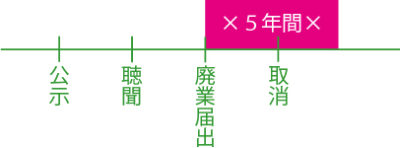

(2).過去の免許取消し

①一定事由による取消し

- (a). 不正の手段により免許を受けたとき

- (b). 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき

- (c). 業務停止処分に違反したとき

免許の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[03]1(2)①②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 不正の手段により免許を受けたとき | |||

| 1 | R03-27-1 | 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。 | × |

| 2 | H18-30-2 | A社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 5 | H01-39-4 | A社の取締役を退任したBは、かつて勤務していたA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。Bは、免許を受けることができる。 | × |

| 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||

| 1 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H05-36-4 | A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 業務停止処分に違反したとき | |||

| 1 | H19-33-3 | 宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 欠格要件にならないもの | |||

| 1 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H23-27-1 | A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 4 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

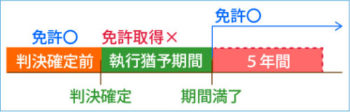

②禁止期間

5年間

③取消処分前に廃業

免許の欠格要件(取消処分前に廃業した場合)(宅建業法[03]1(2)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H21-27-ウ | 宅地建物取引業者Aは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H18-30-4 | A社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。この場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 4 | H01-39-2 | Aは、かつて宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 関連過去問(免許取消処分の前に合併した法人の役員) | |||

| 1 | H27-27-1 | A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

④取消し・廃業前に退任した役員

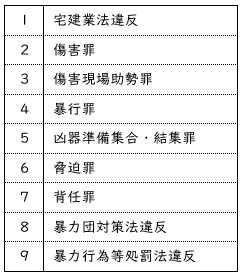

(3).刑罰を受けた者

①刑罰の種類と欠格要件

免許の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)

免許の欠格要件(拘留・科料刑)(宅建業法[03]1(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |

| 3 | R03-27-3 | 免許を受けようとするA社の役員Bが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してBが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 4 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 6 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 7 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 8 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 9 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 10 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 11 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 12 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 14 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 15 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 16 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 17 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 18 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 19 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 20 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 21 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 22 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 23 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 24 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 25 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H24-26-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 4 | H22-27-4 | 法人Aの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H20-31-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

②罰金刑

免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 宅建業法違反 | |||

| 1 | R05-29-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Aの免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R03-27-4 | 免許を受けようとするA社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H22-27-2 | 法人Aの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H21-27-イ | 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 5 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H06-50-1 | 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |

| 傷害罪 | |||

| 1 | H15-31-4 | 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 2 | H02-44-ア | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |

| 傷害現場助勢罪 | |||

| 1 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 暴行罪 | |||

| 1 | H17-31-4 | 甲県知事の免許を受けているA社の取締役Bが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | ◯ |

| 2 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 凶器準備集合・結集罪 | |||

| 1 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 脅迫罪 | |||

| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 3 | H08-37-4 | A社の取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 背任罪 | |||

| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 3 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |

| 欠格要件でないもの | |||

| 刑法犯 | |||

| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H23-27-2 | A社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H19-33-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | × |

| 4 | H17-31-2 | A社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H15-31-1 | 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H09-33-4 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)の役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | × |

| 7 | H05-36-1 | A社の取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 8 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 刑法以外 | |||

| 1 | R05-29-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 3 | H06-35-4 | A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。 | × |

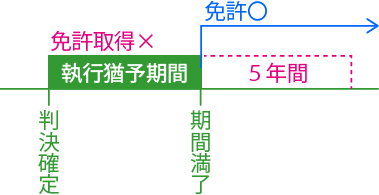

③禁止期間

刑の執行終了から5年間

④執行猶予付判決の場合

免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 3 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 5 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 6 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 7 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 8 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 9 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 10 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 11 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 12 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 14 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者A(法人)の取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 15 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 16 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 17 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

⑤判決確定前の場合

免許の欠格要件(判決確定前の場合)(宅建業法[03]1(3)⑤)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-27-3 | 免許を受けようとするA社の役員Bが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してBが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H18-30-3 | A社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

(4).その他の欠格要件

①暴力団員等

指定暴力団の構成員

やめてから5年以内の者

暴力団員等が事業活動を支配する者

免許の欠格要件(暴力団員等)(宅建業法[03]1(4)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H23-27-3 | A社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H05-36-3 | A社の相談役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員であり、かつ、社長CよりもA社に対する支配力が大きい場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

②5年以内に不正又は著しく不当な行為をした者

刑に処せられていなくても欠格要件

★過去の出題例★

免許の欠格要件(5年以内に不正・著しく不当な行為をした者)(宅建業法[03]1(4)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-37-ウ | Aが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H05-36-2 | A社の政令で定める使用人Bが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

③不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者

★過去の出題例★

免許の欠格要件(不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者)(宅建業法[03]1(4)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-43-4 | 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。 | ◯ |

④専任宅建士を揃えられない者

⑤心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者

精神の機能の障害により宅建業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

成年被後見人・被保佐人

→免許取得の可能性あり

2.欠格要件のチェック範囲

(1).チェックの対象者

×専任宅建士

(2).「役員」の意味

取締役・執行役

同等以上の支配力を有する者(黒幕)

(相談役、顧問、大株主など)

★過去の出題例★

免許の欠格要件(「役員」の意味)(宅建業法[03]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 代表取締役 | |||

| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 3 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 4 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 5 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた。A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 非常勤役員 | |||

| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 3 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 4 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 5 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 6 | H08-37-4 | D社は、その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。D社は、免許を受けることができる。 | × |

| いわゆる黒幕 | |||

| 1 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 2 | H05-36-3 | E社は、その相談役Fが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員であり、かつ、社長GよりもE社に対する支配力が大きい。E社は、免許を受けることができる。 | × |

(3).「政令で定める使用人」の意味

宅建業に関する事務所の代表者

(支配人、支店長、支店代表者など)

★過去の出題例★

免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)(宅建業法[03]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 4 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 5 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 6 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 7 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 8 | H12-30-2 | B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 9 | H08-37-1 | A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。 | ◯ |

| 10 | H05-36-2 | C社―その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。 | × |

| 11 | H03-39-ア | [宅建業の免許を受けることができるか]A社―その政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった。 | ◯ |

(4).未成年者のケース

未成年者=制限行為能力者

→契約などには法定代理人の代理・同意が必要

→法定代理人も審査の対象

【例外】

営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合

=法定代理人から宅建業に関し営業の許可を受けた場合

→宅建業に関しては法定代理人の関与不要

免許の欠格要件(未成年者のケース)(宅建業法[03]2(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H21-27-エ | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Aは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |

| 学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |