【宅建過去問】(平成08年問02)代理

![]()

Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。

- AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

- Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。

- Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

正解:4

1 正しい

Bの代理人であるAが、相手方Cの代理人にもなっている。つまり、双方代理の問題である。

双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。ただし、以下の場合は例外であり、双方代理が許されている(同項ただし書き)。

- 本人があらかじめ許諾した行為

- 債務の履行

本肢のケースは、所有権移転登記の申請が「債務の履行」に準ずるものと考えることができる(最判昭43.03.08)。また、相手方Cの同意があるから、(2)の「本人があらかじめ許諾した行為」と考えてもよい。

いずれにしても、本肢の登記申請行為は、双方代理の例外として有効である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-02-2 | AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。 | × |

| 2 | 30-02-3 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 | × |

| 3 | 24-02-3 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |

| 4 | 22-02-4 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |

| 5 | 21-02-4 | 売主に損失が発生しなければ、売主・買主双方の代理が可能。 | × |

| 6 | 20-03-2 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、売主・買主双方の代理が可能。 | × |

| 7 | 08-02-1 | 登記申請について、買主の同意があれば、売主の代理人が、売主・買主双方を代理できる。 | ◯ |

| 8 | 03-03-4 | 本人・相手方の同意があれば、双方代理が可能。 | ◯ |

| 9 | 02-05-2 | 売主の代理人が売主に隠れて当該土地の売買について買主からも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。 | ◯ |

2 正しい

代理人Aは、抵当権設定の代理権しか与えられていないにもかかわらず、土地の売買契約を締結している。つまり、権限外の行為をしている。

このような場合であっても、相手方Cに「代理権がある」と信ずべき正当な理由がある場合には、本人Bが責任を負う(民法110条)。すなわち、表見代理が成立した結果、契約は有効となる。

したがって、Cは、本人Bに対して、土地の引渡しを求めることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 権限外の行為の表見代理 | |||

| 1 | H26-02-イ | 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。 | ◯ |

| 2 | H18-02-2 | AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。 | ◯ |

| 3 | H16-02-1 | AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。 | × |

| 4 | H14-02-2 | Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。 | × |

| 5 | H11-07-3 | Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。 | ◯ |

| 6 | H08-02-2 | BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。 | ◯ |

| 7 | H06-04-2 | AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 代理権消滅後の表見代理 | |||

| 1 | R03s-05-4 | AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。 | × |

| 2 | R02s-02-3 | AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。 | × |

| 3 | H17-03-イ | Aが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。 | ◯ |

| 4 | H08-02-4 | Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。 | × |

| 5 | H06-04-4 | Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。 | ◯ |

| 代理権授与の表示による表見代理 | |||

| 1 | R03s-05-2 | AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。 | × |

| 2 | H18-02-1 | AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。 | × |

| 表見代理が成立しないケース | |||

| 1 | R03s-05-3 | BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。 | ◯ |

| 2 | H04-03-1 | Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。 | × |

3 正しい

相手方Cの意思表示は、代理人Aの詐欺によるものである。

Cは、詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる(民法96条1項)。

※代理人Aの相手方Cに対する意思表示に関し、本人Bは意思表示をした本人と同視されるのであり、「第三者」には該当しない。したがって、本肢は、第三者による詐欺のケース(同条2項)ではない。

だとすれば、Bが詐欺の事実につき善意か悪意か、は結論に関係がない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 26-02-エ | 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 | × |

| 2 | 24-02-2 | 法人が代理人により取引を行った場合、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、代理人を基準に判断される。 | ◯ |

| 3 | 14-02-1 | Aは、Bに対してCとの間の売買契約を委任したが、Bが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、Aは、この契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 4 | 13-08-2 | 代理人が、買主から虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、売主本人がその事情を知りつつ代理人に対して買主との契約を委託したものであるときには、売主本人から買主に対する詐欺による取消しはできない。 | ◯ |

| 5 | 04-02-2 | 未成年者である代理人が、相手方にだまされて契約を締結した場合、詐欺につき善意無過失の本人は、契約を取り消すことができない。 | × |

| 6 | 03-03-2 | 代理人が相手方にだまされて契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたときは、契約を取り消すことができない。 | ◯ |

| 7 | 02-05-3 | 相手方が代理人をだまして売買契約を締結させた場合は、代理人は当該売買契約を取り消すことができるが、本人は取り消すことができない。 | × |

| 代理人による詐欺 | |||

| 1 | 08-02-3 | 代理人が相手方をだまして契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、相手方は契約を取り消すことができる。 | ◯ |

4 誤り

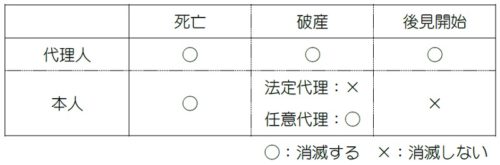

代理人Aが破産手続開始の決定を受けたことにより、Aの代理権は消滅している(民法111条1項2号)。

ただし、代理権が消滅した場合であっても、相手方Cが善意無過失の場合には、表見代理が成立し、有効な代理行為があったものとされる(民法112条。代理権消滅後の表見代理)。

ただし、代理権が消滅した場合であっても、相手方Cが善意無過失の場合には、表見代理が成立し、有効な代理行為があったものとされる(民法112条。代理権消滅後の表見代理)。

しかし、本肢のCは、「Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていた」というのだから、代理権消滅後の表見代理は成立せず、単なる無権代理である。したがって、BC間の売買契約は無効であり、CがBに対して土地の引渡しを求めることはできない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-02-4 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。 | ◯ |

| 2 | 26-02-ウ | 代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 | ◯ |

| 3 | 22-02-1 | 本人の死亡につき代理人が善意無過失の場合、代理権は継続。 | × |

| 4 | 22-02-2 | 代理人死亡の場合、相続人が代理人となる。 | × |

| 5 | 12-01-4 | 本人が死亡しても代理権は継続。 | × |

| 6 | 08-02-4 | 代理人が破産手続開始を受けた後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。 | × |

| 7 | 06-04-4 | 代理人の破産後も、相手方が代理権消滅につき善意無過失の場合、契約は有効。 | ◯ |

[共通の設定]

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 権限外の行為の表見代理 | |||

| 1 | H26-02-イ | 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。 | ◯ |

| 2 | H18-02-2 | AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。 | ◯ |

| 3 | H16-02-1 | AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。 | × |

| 4 | H14-02-2 | Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。 | × |

| 5 | H11-07-3 | Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。 | ◯ |

| 6 | H08-02-2 | BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。 | ◯ |

| 7 | H06-04-2 | AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 代理権消滅後の表見代理 | |||

| 1 | R03s-05-4 | AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。 | × |

| 2 | R02s-02-3 | AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。 | × |

| 3 | H17-03-イ | Aが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。 | ◯ |

| 4 | H08-02-4 | Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。 | × |

| 5 | H06-04-4 | Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。 | ◯ |

| 代理権授与の表示による表見代理 | |||

| 1 | R03s-05-2 | AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。 | × |

| 2 | H18-02-1 | AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。 | × |

| 表見代理が成立しないケース | |||

| 1 | R03s-05-3 | BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。 | ◯ |

| 2 | H04-03-1 | Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。 | × |