【宅建過去問】(平成19年問10)債務不履行・危険負担

![]()

本年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは代金の支払いを拒むことができない。

- 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

- 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。

- 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めがある場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。

正解:4

1 誤り

●契約の成立

甲建物が滅失したのは、契約締結(9月1日)前の8月31日であり、原始的不能の問題です。この場合でも、契約は、有効に成立します(民法412条の2第2項参照)。

※令和2年の民法改正で変更された点です。

●Aの建物引渡債務

建物が滅失したことにより、売主Aの債務は、履行不能となります。

当然のことながら、Aは、甲建物を引き渡す債務を負いません。

●Bの代金支払債務

甲建物の滅失について、ABのいずれにも帰責事由はありません。

この場合、Bは、代金の支払いを拒むことができます(同法536条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-09-4 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は経了する。 | ◯ |

| 2 | R02-05-1 | AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた。Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。 | ◯ |

| 3 | R01-08-3 | Aを注文者、Bを請負人とする請負契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。 | ◯ |

| 4 | 29-07-2 | 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。 | ◯ |

| [共通の設定] 本年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立した。 | |||

| 5 | 19-10-1 | 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 6 | 19-10-3 | 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | × |

| 7 | 19-10-4 | 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めがある場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | 08-11-1 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Bは、Aに対して代金の支払いを拒むことはできない。 | × |

| 9 | 08-11-2 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。 | × |

| 10 | 08-11-3 | Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物がBの責めに帰すべき火災で全焼したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。 | ◯ |

| 11 | 01-09-1 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が天災によって滅失した場合、Bは、Aに対し代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 12 | 01-09-2 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が放火によって半焼した場合、Bは、Aに対し代金の減額を請求することができない。 | × |

2 誤り

契約は、9月1日時点で有効に成立しています。

その後になって、建物が滅失したとしても、契約が無効になるわけではありません。

※滅失について、売主Aに帰責事由がありますから、買主Bは、損害賠償を請求することができます(民法415条)。

※履行が不能になっていますから、Bは、契約を解除することができます(同法542条1項1号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-03-ウ | AがA所有の土地について買主Bとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。 | × |

| 2 | R02s-04-4 | 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | 24-08-3 | AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。 | ◯ |

| 4 | 19-10-1 | 令和X年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立した。甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは、代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 5 | 19-10-2 | 令和X年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立した。甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||

| 1 | R03-07-3 | Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | R02-03-4 | 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 3 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |

| 4 | 19-10-2 | 売買契約の目的物である建物が、売主の責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、売主の債務不履行によって無効となる。 | × |

| 5 | 10-08-3 | Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。 | ◯ |

| 6 | 08-11-4 | 買主が代金の支払を終えたのに、物件の引渡しを請求しても売主が応じない場合、建物が地震で全壊したときは、買主は、契約を解除して代金返還を請求することができない。 | × |

| 7 | 01-09-3 | 建物の所有権移転登記後、引渡し前に、その建物がAの失火によって焼失した場合、その契約は失効する。 | × |

| 8 | 01-09-4 | 建物の所有権移転登記が完了し、引渡し期日が過ぎたのに、Aがその引渡しをしないでいたところ、その建物が類焼によって滅失した場合、Bは、契約を解除することができる。 | ◯ |

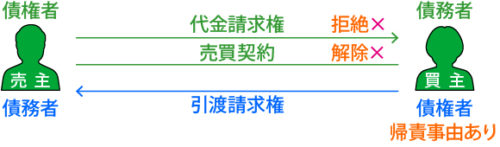

3 誤り

●Aの建物引渡債務

建物が滅失したことにより、売主Aの債務は、履行不能となります。

当然のことながら、Aは、甲建物を引き渡す債務を負いません。

●Bの代金支払債務

甲建物の滅失について、買主Bに帰責事由があります。

この場合、Bは、代金の支払いを拒むことができません(同法536条2項)。

※Bに帰責事由がありますから、Bのほうから契約を解除することはできません(民法543条)。

※Bに帰責事由がありますから、Bのほうから契約を解除することはできません(民法543条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-09-4 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は経了する。 | ◯ |

| 2 | R02-05-1 | AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた。Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。 | ◯ |

| 3 | R01-08-3 | Aを注文者、Bを請負人とする請負契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。 | ◯ |

| 4 | 29-07-2 | 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。 | ◯ |

| [共通の設定] 本年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立した。 | |||

| 5 | 19-10-1 | 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 6 | 19-10-3 | 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | × |

| 7 | 19-10-4 | 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めがある場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | 08-11-1 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Bは、Aに対して代金の支払いを拒むことはできない。 | × |

| 9 | 08-11-2 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。 | × |

| 10 | 08-11-3 | Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物がBの責めに帰すべき火災で全焼したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。 | ◯ |

| 11 | 01-09-1 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が天災によって滅失した場合、Bは、Aに対し代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 12 | 01-09-2 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が放火によって半焼した場合、Bは、Aに対し代金の減額を請求することができない。 | × |

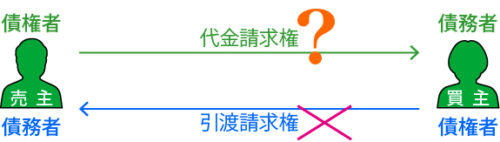

4 正しい

「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めは、民法の原則通りです(民法567条1項前段)。

もちろん、この取決めは、有効です。

したがって、売主Aは甲建物の引渡債務を負いませんし、買主Bは代金の支払いを拒むことができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-09-4 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①と②の契約締結後、甲建物の引渡し前に、甲建物がEの放火で全焼した場合、①ではBはAに対する売買代金の支払を拒むことができ、②ではBとAとの間の賃貸借契約は経了する。 | ◯ |

| 2 | R02-05-1 | AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた。Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。 | ◯ |

| 3 | R01-08-3 | Aを注文者、Bを請負人とする請負契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。 | ◯ |

| 4 | 29-07-2 | 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。 | ◯ |

| [共通の設定] 本年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立した。 | |||

| 5 | 19-10-1 | 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 6 | 19-10-3 | 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | × |

| 7 | 19-10-4 | 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めがある場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | 08-11-1 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Bは、Aに対して代金の支払いを拒むことはできない。 | × |

| 9 | 08-11-2 | 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。 | × |

| 10 | 08-11-3 | Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物がBの責めに帰すべき火災で全焼したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。 | ◯ |

| 11 | 01-09-1 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が天災によって滅失した場合、Bは、Aに対し代金の支払いを拒むことができない。 | × |

| 12 | 01-09-2 | 甲建物の所有権移転登記後、引渡し前に、甲建物が放火によって半焼した場合、Bは、Aに対し代金の減額を請求することができない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

2020年のひとしさんと同じ疑問を持ち、質問とその回答を拝見しまして、

まだモヤモヤが消えないので教えてください。

売主Aは帰責事由のないことで甲建物の引渡債務を負わないのは理解しました。

それなら、問題文「建物引渡しまでは売主が負担する」というのは、具体的に何を負担することを言っているのですか?

仮に、

「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主は負担しない」との取決め、

あるいは、

「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは買主が負担する」との取決め、

だったら解答は変わりますか?

とも様

ご質問ありがとうございます。

「引渡債務を負わない」のは、甲建物が滅失して、引渡債務が履行不能になったからです。

甲建物が滅失してしまった以上、売主Aに帰責事由があってもなくても、甲建物を引き渡すことは不可能です。

「帰責事由の有無」が問題になるのは、「AがBに対して債務不履行による損害賠償責任を負うか」に関してです。

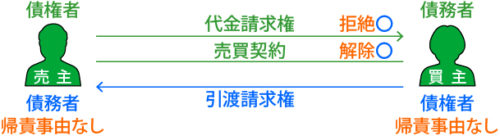

問題文に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」とあります。

つまり、売主・買主のどちらが負担するか、を検討する対象は、「自然災害による建物滅失の危険」です。

講義では、この図を使って説明しました。

売主に帰責事由がないのに、引渡債務が履行不能になった場合に、買主は、代金の支払いを拒絶できるか、というのが、そもそもの問題です。

(本肢では、自然災害が原因ですので、買主にも帰責事由はありません。)

(こちらが民法の原則です。)

肢4では、「売主が負担する」と取り決められているため、買主Bは、代金の支払いを拒むことができます。

民法の危険負担に関する定めは、任意規定です。

つまり、当事者間で民法とは異なるルールを定めることが可能です。

したがって、「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは買主が負担する」と取り決めれば、危険は、買主が負担することになります。

つまり、引渡しを受ける前に建物が滅失しても、買主は代金全額を支払う義務を負います。

もう一つの「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主は負担しない」との取決めについて。

危険負担は、「売主と買主のどちらが負うか」を定めるのが通常です。したがって、「売主は負担しない」というのは、「買主が負担する」という意味だと思われます。

だとすれば、危険は、買主が負担することになります。

もちろん、「売主は負担しない」という文言に他の意味を持たせることも可能です。

危険負担はややこしいところです。

しかし、民法改正の大テーマでもあり、これからも出題可能性が高いところです。

この機会に、[Step.1]基本習得編を見直して、しっかり確認しておきましょう。

■民法[23]契約の解除

5.危険負担

わかりやすく丁寧な回答をありがとうございました。

疑問が解消できて何よりです。

「危険負担」については、

令和3年12月→令和2年10月→令和元年→平成29年

と出題が相次いでいます。

今年も出題されるといいですね!

大変分かりやすい解説をいつも有り難うございます。選択肢1の私の理解不足部分に解説をお願い致します。

売買契約が締結される前日の火災であるにも関わらず、翌日に契約を締結し、売主の履行不能と買主の支払拒絶という形を取るのは何故でしょうか?

このまま覚えれば良いのでしょうが、何だかモヤモヤとしてしまってます。

宜しくお願いします。

こぶたさま

当社の教材をご利用いただきありがとうございます。

さて、ご質問の件ですが、これは、「民法改正によって制度がどう変わったかを知りたい。」という意味ですよね。

改正の内容も踏まえながら、3点に分けて解説します。

以下では、民法の改正前と「民法の改正後」の両方に触れています。

改正前後の比較のために両方に触れますが、宅建試験での正解は、「民法の改正後」である点に注意してください。

(1)原始的不能の扱い

契約締結をしている目の前で建物が燃え始めた!

というケースもあるでしょう。

しかし、例えば、「山奥にある山荘の売買契約を、東京で締結した。」というケースを考えると、すでに火災で焼失してしまった建物について、売買契約を締結することも十分に考えられます。

民法の改正前は、契約締結の前に建物が滅失していた場合(これを「原始的不能」といいます。)は、「契約自体が無効」と考えていました。

しかし、建物焼失と契約締結と建物火災のどちらが早いか、などというのは、偶然の事情に過ぎません。

また、山奥山荘の例を考えると、建物焼失と契約締結のどちらが先だったか、を判断することさえ困難です。科捜研が必要かもしれません。

そこで、改正後の民法では、原始的不能についても、特別扱いするのをやめました。契約締結後に建物が滅失した場合(後発的不能)と全く同様に扱うことに変更したのです。

したがって、肢1にあるように、「甲建物の売買契約は有効に成立」します。

(2)売主の引渡債務→履行不能

「売主の履行不能」は、当然の話です。

建物は滅失しており、世の中に存在しません。

存在しない物を引き渡すのは、物理的に不可能です。

(3)買主の代金支払債務→履行は可能

「買主の支払拒絶」については、話が少し複雑です。

建物が焼失したとしても、買主が代金支払債務を履行することは、物理的には可能です。

世の中からお金が消失したわけではないのですから、代金を払うことは物理的には可能なのです。

実際に改正前の民法では、このケースについて、「代金全額を支払う。」ことを原則としていました。

(あまりにも理不尽なので、特約を付けて原則を修正することが多かったわけですが。)

民法改正の際にも各種の考え方があって、

・売主の引渡債務が消滅するのだから、買主の代金支払債務も消滅する、

という考え方も有力でした。

しかし、色々あって、改正後の民法では、

・買主の代金支払債務は消滅しないが、

・その債務の履行を拒絶することができる

という、ちょっと分かりにくいルールに落ち着いたわけです。

(「色々あって」の部分は、宅建に合格したあとで調べてみると面白いと思います。)

もちろん、買主は、代金の支払を拒絶する、だけでなく、

売買契約自体を解除することも可能です。

契約を解除すれば、契約自体が最初からなかったことになるのですから、当然に代金支払債務も消滅します。

(4)講座の参照箇所

せっかく当社の教材をお使いいただいているのですから、[Step.1]基本習得編で基礎知識を確認しておきましょう。

1.5倍速や2倍速の再生でも構いません。

「履行不能」など債務不履行については、

■民法[15]債務不履行

で説明しています。

また、「危険負担(売主に帰責事由がないのに履行不能となった場合のリスク分担)」については、

■民法[23]契約の解除

5.危険負担

で解説しています。

その後、[Step.2]実戦応用編で類題をつぶしておけば、基礎知識の確認だけでなく、ヒッカケを見抜く能力も万全になります。

とても丁寧、明解な説明でモヤモヤも解消しました。

ありがとうございました。

契約時に物件の現状況がどうあるかは不動産の場合確認取りにくいと言うのは凄くよく分かりました。

また、よく考えれば前日とかは履行着手されてる可能性が大きくもありますよね。そうなれば契約解除にはなりませんよね。

私の稚拙な質問も、先生の解説を読むととても深く、感心してしまいました。

法律はやはりトラブルを想定しているので複雑ですね。

いつも先生の解説に添付されてる表など分かりやすく整理されてて、複雑な法律を理解するのに利用させていただいています。

この場を借りてお礼いたします。

ありがとうございます。

よくよく読めば、買主からの契約解除はできるのですね。

納得です。

もっとよく読んで深く理解するように努めます。

疑問が解消できて何よりです。

今後ともよろしくお願いします。

ご丁寧な解説ありがとうございます!!!!

「債務不履行」の解釈が間違えていました…

疑問が解消されました!!スッキリです!!

回答頂き本当に有り難うございます。

ひとし様

債務不履行という「状態」と、債務不履行に基づく損害賠償責任をしっかり区別しましょう。

(1)債務不履行という「状態」と契約の解除

債務不履行というのは、履行遅滞や履行不能という「状態」のことをいいます。

この場合、債権者は、契約を解除することが可能です。債務者に帰責事由があるかどうか、は問われません。

(ただし、債権者に帰責事由がある場合は、解除はできません。)

(2)債務不履行による損害の賠償請求

債権者が債務者に対して損害の賠償を請求することができるのは、債務者に帰責事由がある場合に限られます。

いつもわかりやすい解説誠に有難うございます。本当に助かっています!!

選択肢4について質問があります。

引き渡しまでの自然災害による危険負担は売主側に債務があるのなら(問題文から)、自然災害で引き渡しが不可能となった場合、売主側の債務不履行にならないのはなぜでしょうか。なぜ、引き渡し債務は消えるのでしょうか。

お手隙の際にぜひ回答お願いします!

ひとし様

ご質問ありがとうございます。

「債務不履行になる」というのは、「債務不履行による損害賠償責任を負う。」という意味だと思います。

債務者が損害賠償責任を負うのは、債務者に帰責事由がある場合に限られます。

この選択肢では、甲建物は「自然災害により滅失」しました。債務者(売主)には帰責事由がありません。したがって、売主は、損害賠償責任を負いません。

甲建物は滅失しています。債務者(売主)が甲建物を引き渡すことは、不可能です。

履行不能ですから、売主の引渡債務は、消滅します。

【お断り】

ほとんど同内容のご質問を2ついただいています。

こちらを残して、もう一方は削除しました。ご了承ください。