【宅建過去問】(平成19年問42)報酬

![]()

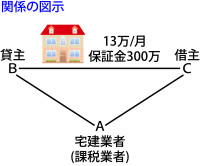

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。

- 建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である。

- Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

- 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ71,500円である。

- 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

正解:3

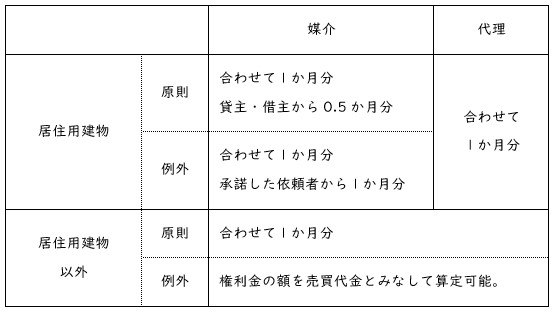

賃貸借の媒介・代理に関する報酬が問われた場合、以下の表のように、場合分けして考えることが必要である(宅建業法46条1項、国土交通省告示100号第4・第6)。

1 誤り

店舗用建物(=居住用建物以外)の貸借なので、権利金を基準にして報酬を計算できるケースのようにも見える。

しかし、報酬計算の基礎とすることができる「権利金」とは「返還されないもの」に限られる。

本肢の「保証金」は「退去時にCに全額返還される」ものだから、報酬計算の基礎とすることはできない。

したがって、借賃を基準に計算することになる。

居住用建物以外の物件であるから、貸主B・借主Cから「合わせて1か月分」が報酬の限度額となる。

これに消費税が加算されるから、

13万円×1.1=143,000円

が報酬の限度額である。

2 誤り

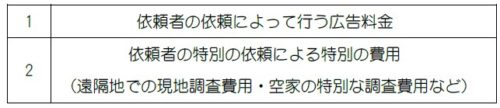

宅建業者は、国土交通大臣の定める上限額を超えて報酬を受け取ることができない(宅建業法46条)。例外は、以下のものに限られる(解釈・運用の考え方)。

本肢の広告料金は、「Bの依頼によらない通常の広告料金」である。これは、宅建業者が負担すべきものであり、報酬に合算して依頼者から受領することはできない。

本肢の広告料金は、「Bの依頼によらない通常の広告料金」である。これは、宅建業者が負担すべきものであり、報酬に合算して依頼者から受領することはできない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-27-3 | 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |

| 2 | R05-34-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 | × |

| 3 | R05-34-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 | × |

| 4 | R04-27-1 | Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。 | ◯ |

| 5 | R04-31-1 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。 | ◯ |

| 6 | R03s-31-エ | 宅地建物取引業者は、依頼者から媒介報酬の限度額まで受領する他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。 | × |

| 7 | R03-30-イ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |

| 8 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |

| 9 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |

| 10 | R01-32-3 | 宅地建物取引業者Aは、既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはBから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |

| 11 | H30-30-3 | 建物が店舗用である場合、宅地建物取引業者Aは、貸主Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |

| 12 | H30-33-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |

| 13 | H29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |

| 14 | H29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |

| 15 | H29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |

| 16 | H28-33-イ | 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |

| 17 | H26-37-ア | 宅地建物取引業者Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。 | × |

| 18 | H25-37-ウ | 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。 | ◯ |

| 19 | H24-35-エ | 宅地建物取引業者A社が売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、売買契約を成立させた場合、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。 | × |

| 20 | H23-36-3 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |

| 21 | H23-40-4 | 宅地建物取引業者は、媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。 | × |

| 22 | H22-42-2 | 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。 | × |

| 23 | H19-42-2 | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする賃貸借契約を成立させた。Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。 | × |

| 24 | H18-43-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 | ◯ |

| 25 | H17-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。 | × |

| 26 | H12-35-2 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。 | × |

| 27 | H12-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |

| 28 | H09-43-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。 | ◯ |

3 正しい

居住用建物の貸借の媒介で、貸主B・借主Cの承諾がないケースである。したがって、貸主・借主の双方から「0.5か月分の賃料+消費税」を受領するのが限度となる。

13万円÷2=65,000円

65,000円×1.1=71,500円

が報酬の限度額である。

4 誤り

定期建物賃貸借の再契約に関して宅建業者が受領することができる報酬も、通常の新規契約と同様に計算する(解釈・運用の考え方)。つまり、宅建業法の規定が適用される。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-30-4 | 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後に宅地建物取引業者Aが依頼を受けて貸主Bと借主Cとの間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。 | ◯ |

| 2 | H19-42-4 | 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。