【宅建過去問】(平成20年問02)物権の移転と対抗問題

所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。

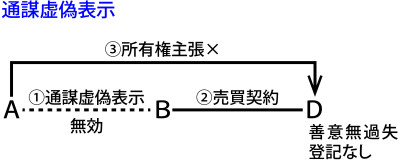

- DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。

- EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。

- FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。

正解:1

1 正しい

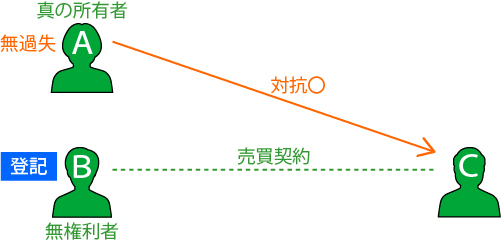

本問におけるBは、甲土地に関して全くの無権利者です。書類を偽造し、自らに登記を移転したとしても、甲土地の権利者となるわけではありません。

Cは、無権利者Bから甲土地を譲り受けたことになっています。しかし、CもB同様の無権利者に過ぎません。

以上より、Aは所有者であることをCに対して主張することができます。

※本来の所有者Aに、登記を無権利者B名義にしていたことに関する過失がある場合は、話は別です。このケースにつき、判例は、通謀虚偽表示に関する民法94条2項を類推適用して、登記を信頼した転得者Cを保護しています(最判昭45.09.22)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 20-02-1 | 土地の真の所有者は、無権利者からの譲受人で登記を有する者に対し、所有権を主張できる。 | ◯ |

| 2 | 19-03-2 | 登記を信頼した土地の譲受人は、真の所有者の過失の有無を問わず、所有権を取得できる。 | × |

| 3 | 15-03-4 | 二重譲渡の一方が通謀虚偽表示であり、仮装譲受人が登記を得たとしても、もう一方の譲受人は、所有権を主張できる。 | ◯ |

| 4 | 13-05-1 | 無権利者からの譲受人からさらに転得した者は、無権利の点につき善意であれば、所有権を真の所有者に対抗できる。 | × |

| 5 | 08-05-2 | 公序良俗違反の契約により、BがAから土地所有権を取得し登記をした。Bと売買契約を締結し、移転登記を受けたCは、Aに対し所有権を対抗できる。 | × |

| 6 | 03-04-4 | 土地の譲受人は、無権利者から土地を賃借し土地上の建物を登記した者に対し、土地の明渡しと建物収去を請求できる。 | ◯ |

2 誤り

「仮装の売買契約」は、通謀虚偽表示に該当します。したがって、この売買契約は、当事者間(AB間)では無効です(民法94条1項)。しかし、この無効を善意の第三者に対抗することはできません(同条2項)。

本肢のDは、虚偽表示について善意です。したがって、Aは、所有者であることをDに対して主張することができません。

Dは所有権移転登記を備えていませんが、それは結論と無関係です。

※第三者は、善意であればよく、過失の有無は、問われていません。

※第三者は、善意であればよく、過失の有無は、問われていません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [Q1-8共通の設定] Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 | |||

| 1 | H30-01-3 | AがBに甲土地を売却した。AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 | ◯ |

| 2 | H27-02-1 | 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | ◯ |

| 3 | H27-02-2 | 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | × |

| 4 | H27-02-3 | Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | ◯ |

| 5 | H27-02-4 | 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。 | ◯ |

| 6 | H24-01-1 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |

| 7 | H24-01-2 | Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |

| 8 | H24-01-3 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | × |

| 9 | H24-01-4 | AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |

| 10 | H22-04-4 | Aは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてCとの間で売買契約を締結した場合には、AB間の売買契約が存在しない以上、Cは所有権を主張することができない。 | × |

| 11 | H20-02-2 | 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地について、CはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、CがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Cが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |

| 12 | H15-03-4 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。AとCが、通謀して甲地をAからCに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Cに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 13 | H12-04-2 | Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 14 | H12-04-3 | CがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Bに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 15 | H12-04-4 | Cが、AB間の契約の事情につき善意過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をDに譲渡したとき、Cは、Dに対して、その所有権を主張することができる。 | × |

| 16 | H07-02-1 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | × |

| 17 | H07-04-1 | Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。 | ◯ |

| 18 | H07-04-2 | Bがこの土地をCに売却し、所有権移転登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Aは、Cに対してこの土地の所有権を主張することができる。 | × |

| 19 | H07-04-4 | BがCに、さらにCがDに、それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の契約の事情について、Cは知っていたが、Dが知らなかったとき、Dは、Aに対しこの土地の取得を主張することができる。 | ◯ |

| [Q20-23共通の設定] Aが、その所有地について、債権者Xの差押えを免れるため、Bと通謀して、登記名義をBに移転したところ、Bは、その土地をCに譲渡した。 | |||

| 20 | H05-03-1 | AB間の契約は無効であるから、Aは、Cが善意であっても、Cに対し所有権を主張することができる。 | × |

| 21 | H05-03-2 | Cが善意であっても、Xが善意であれば、Xは、Cに対し売買契約の無効を主張することができる。 | × |

| 22 | H05-03-3 | Cが善意であっても、Cが所有権移転の登記をしていないときは、Aは、Cに対し所有権を主張することができる。 | × |

| 23 | H05-03-4 | Cがその土地をDに譲渡した場合、Dは、Cの善意悪意にかかわらず、Dが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 24 | H03-04-3 | Aの所有地にBがAに無断でB名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、BがB所有地として善意無過失のCに売り渡し、CがC名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |

| 25 | H02-04-4 | A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

3 誤り

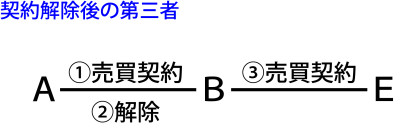

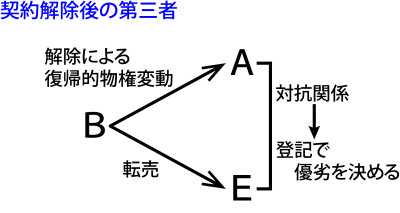

■第三者の位置付け

① 売主Aと買主Bの売買契約が成立

② 買主Bが売買契約を解除

③ 買主Bと第三者Eの売買契約が成立

というプロセスを経ており、AにとってEは、解除後の第三者にあたります。

■登場人物の勝ち負け

この場合、B→Aの復帰的物権変動とB→Eの物権変動が対抗関係に立ちます(最判昭35.11.29)。つまり、Aは、解除により所有権が復帰した旨の登記をしない限り、Eに対して所有権を主張することができません(民法177条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る解除:解除後の第三者(民法[23]4(3)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H20-02-3 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後の第三者に、所有権を主張できる。 | × |

| 2 | H19-06-2 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、登記を経た解除後の第三者に、所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 3 | H16-09-4 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後に物権を賃借し対抗要件を備えた賃借人に対し、賃借権の消滅を主張できる。 | × |

| 4 | H13-05-3 | 解除後に解除につき善意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H08-05-4 | 解除後に解除につき悪意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できない。 | × |

4 誤り

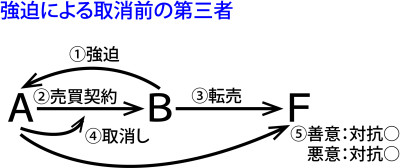

■第三者の位置付け

① 買主Bが売主Aをおどす

② 売主Aと買主Bの売買契約が成立

③ 買主Bが第三者Fに売却

④ 売主Aが強迫により取消し

というプロセスを経ており、AにとってFは、強迫による取消前の第三者です。

■登場人物の勝ち負け

この場合、売主Aは、第三者Fが悪意であるときはもちろん、善意のときであっても、意思表示を取り消すことができます(民法96条2項の反対解釈)。

※強迫による取消後の第三者のケースも考えておきましょう。この場合、売主と第三者との優劣関係は、対抗問題として扱います(民法177条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 当事者間の効果 | |||

| 1 | H29-02-4 | AがBに甲土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、甲土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。 | ◯ |

| 第三者に対する効果 |

|||

| [共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。Bは、甲土地をCに売却した。 |

|||

| 1 | H23-01-4 | BがCに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、CがBによる強迫につき知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、AはCから甲土地を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 2 | H22-04-2 | 甲土地はAからB、BからCと売却されており、AB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BC間の売買契約締結の時期にかかわらず、Aは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | × |

| 3 | H20-02-4 | CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、CがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |

| 4 | H10-07-2 | AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のDには対抗できない。 | × |

| 5 | H03-02-全 | Cが、Bからその土地を購入した後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、Cは、Aによる土地の明渡しの請求を拒むことができない。 | ◯ |

| 6 | H01-03-4 | Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことをBからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のCに対し対抗することができる。 | ◯ |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。