【宅建過去問】(平成22年問26)免許の要否

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。

- 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

- 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

正解:4

はじめに

宅建業の免許が必要になるのは、宅建業を営む場合に限られます(宅建業法3条1項)。

宅建業の免許が必要になるのは、宅建業を営む場合に限られます(宅建業法3条1項)。

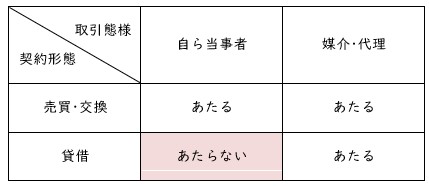

つまり、免許の要否を考える上では、「宅地建物取引業」に該当するかどうか、もっと絞り込めば、「取引」を行っているか否か、が問題です。左の表に当てはめて考えていきましょう。

1 誤り

(「はじめに」の表参照。)

宅地の売却に関する販売代理を業として行おうというのですから、宅建業に該当します。農業協同組合は、免許を受ける必要があります(宅建業法2条2号)。

※農協だからといって、特別な扱いはありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-32-3 | 農業協同組合Aが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。 | × |

| 2 | H27-26-イ | 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |

| 3 | H22-26-1 | 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。 | × |

| 4 | H15-30-2 | 農業協同組合Aが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |

| 5 | H04-35-4 | 学校法人Aがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、宗教法人Bがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |

2 誤り

(「はじめに」の表参照。)

自ら貸主となる行為は、転貸借の場合も含め、宅建業に該当しません(宅建業法2条2号)。

したがって、「自ら所有する建物を貸借する場合」は、免許不要です。また、「借り上げた建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する」行為についても、免許は不要です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-38-ア | 宅地建物取引業者が、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。 | ◯ |

| 2 | R04-40-イ | 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 | × |

| 3 | R03s-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 4 | R03-37-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。 | × |

| 5 | R02s-26-3 | 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。 | × |

| 6 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 7 | H30-41-1 | A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。A社は、免許を受ける必要がある。 | × |

| 8 | H30-41-2 | A社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。A社は、免許を受ける必要がある。 | × |

| 9 | H29-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。 | × |

| 10 | H28-26-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | × |

| 11 | H27-38-ウ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 12 | H26-26-ア | Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 13 | H25-31-ア | 宅地建物取引業者は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。 | × |

| 14 | H24-27-2 | Aが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているB社に依頼するとしても、Aは免許を受けなければならない。 | × |

| 15 | H24-27-3 | Aが所有するビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは免許を受ける必要はないが、Bは免許を受けなければならない。 | × |

| 16 | H24-28-ア | 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。 | × |

| 17 | H23-26-2 | Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。 | × |

| 18 | H22-26-2 | 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。 | × |

| 19 | H19-32-2 | Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、Bは免許を受ける必要があるが、AとCは免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 20 | H17-30-1 | Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 21 | H17-40-4 | 貸主である宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Bが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 22 | H16-30-2 | Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをBに委託する場合、A及びBは、免許を必要としない。 | ◯ |

| 23 | H14-30-4 | Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。 | ◯ |

| 24 | H14-39-2 | 宅地建物取引業者は、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。 | ◯ |

| 25 | H13-30-3 | 地主Aが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をAが行う場合、Aは免許を必要としない。 | ◯ |

| 26 | H11-30-1 | Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 27 | H09-31-4 | Aが、1棟のマンション(10戸)を競売により取得し、自ら借主を募集し、多数の学生に対して賃貸する場合、Aは、免許を必要とする。 | × |

| 28 | H08-41-2 | Aの所有する業務用ビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反覆継続して転貸する場合、A及びBは、免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 29 | H07-35-1 | AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し、定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合、Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。 | ◯ |

| 30 | H07-44-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。 | × |

| 31 | H05-35-3 | Aが土地を10区画に区画割して駐車場として賃貸する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが駐車場ビル10棟を建設し、Cが媒介して1棟ずつ売却する場合、B及びCは宅地建物取引業の免許を要する。 | ◯ |

| 32 | H04-35-1 | Aがその所有地にマンションを建築して、一括してBに売却し、Bが新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。 | × |

| 33 | H01-35-4 | 地主Aが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をBに委託する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。 | ◯ |

3 誤り

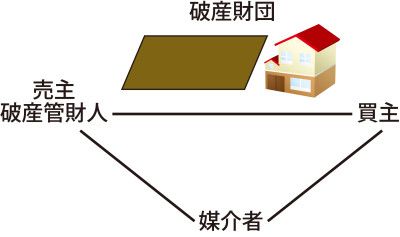

(「はじめに」の表参照。)

宅地又は建物の売却に関する媒介を業として営むのですから、宅建業に該当します。したがって、免許を受ける必要があります(宅建業法2条2号)。

破産管財人から媒介の依頼を受けていても、破産財団の換価のためであっても、結論は異なりません。

※破産管財人自身が宅地又は建物の取引を行う場合は、宅建業に該当しません。したがって、免許は不要です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H22-26-3 | 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。 | × |

| 2 | H19-32-3 | 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をAに依頼する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 国・地方公共団体 | |||

| 1 | R03-32-4 | A社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。 | × |

| 2 | H16-30-4 | Aが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは、免許を必要としない。 | × |

| 3 | H14-30-2 | Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。 | × |

| 4 | H11-30-3 | Aが、甲県住宅供給公社が行う一団の建物の分譲について、その媒介を業として行おうとする場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |

| 5 | H09-31-3 | Aが、甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を10区画に区画割りして、多数の公益法人に対して売却する場合、Aは、免許を必要としない。 | × |

| 6 | H07-35-2 | 都市再生機構が行う宅地分譲については宅地建物取引業法の適用はないので、同機構の委託を受けて住宅分譲の代理を事業として行おうとするAは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。 | × |

| 破産管財人 | |||

| 1 | H22-26-3 | 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。 | × |

| 2 | H19-32-3 | 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をAに依頼する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |

4 正しい

信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はありません。国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができます(宅建業法77条1項~3項)。

※信託会社に適用されないのは、免許に関する規定だけであり、その他の規定は通常の宅建業者と同様に適用されます(宅建業法77条2項)。例えば、営業保証金の供託又は保証協会への加入が必要ですし、監督処分を受けることもあります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-45-1 | Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。 | × |

| 2 | R02-26-2 | 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 | × |

| 3 | H25-27-2 | 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。 | × |

| 4 | H22-26-4 | 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。 | ◯ |

| 5 | H21-45-1 | 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。 | ◯ |

| 6 | H15-35-1 | 信託会社Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した。 | × |

| 7 | H11-30-4 | Aが、宅地建物取引業を営もうとする場合において、Aが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Aが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

平成22年問26の3番ですが、破産管財人の免許の要否がよく分かりません。ユーチューブ(棚田行政書士の宅建大学)の4月6日付けの問題提起で破産管財人は「免許不要」と言っていますが他の問題集では免許必要と記載されている出版社や不要と記載している出版社もあり、御社も不要と必要の記載があります。なぜですか。

梨木様

御質問ありがとうございます。

以下、御質問を引用しながら回答します。

破産管財人による宅地又は建物の取引は、「業として行なうもの」(宅建業法2条2号)に該当しません。

したがって、その行為は「宅建業」に該当せず、免許を受ける必要はないことになります。

このことは、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に明記されている解釈であり、宅建試験の出題もこれに従います。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html

申し訳ありませんが、他社さんの動画や問題集に関しては、何の知識もありません。

それぞれの会社さんに質問するのが適切だと思います。

当社の教材に

「破産管財人の行為に宅建業の免許が必要」

という記載はありません。

理由は、上で述べた通りです。