【宅建過去問】(平成22年問41)手付金等の保全措置(個数問題)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。

- イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。

- ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

- エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

正解:4

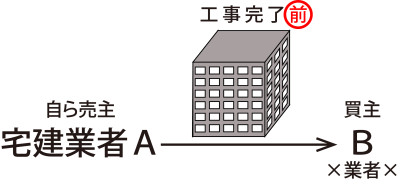

設定の確認

はじめに

必要な知識を先にまとめておきましょう。

■保全措置の要否

工事完了前の物件ですから、宅建業者は代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領するに際し、保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条1項、令3条の3)。

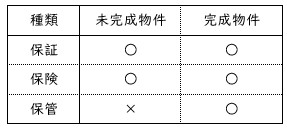

■保全措置の方法

工事完了前の物件ですから、保全措置として、保証と保険の方法を利用することができます(宅建業法41条1項)。

ア 誤り

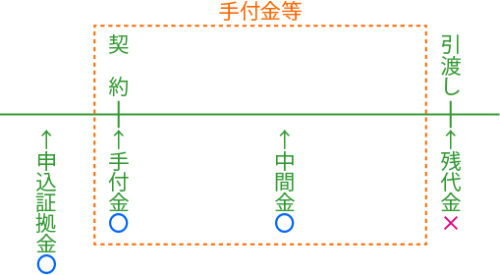

保全措置の対象となる「手付金等」とは、①契約締結日~引渡し前に支払われる、②代金・手付金など代金に充当される金銭のことをいいます(宅建業法41条1項)。

本肢の「中間金」も、もちろん「手付金等」に含まれます。

宅建業者が受領しようとしている中間金(代金の10%)は、保全措置が必要となる基準額(5%)を超えています。したがって、保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。それにもかかわらず、宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等の支払いを拒否することができます(同条4項)。

Bによる手付金等の支払い拒否は、適法な行動です。違法性がないため、債務不履行には該当しません。したがって、Aは、買主Bの債務不履行を理由に契約を解除することができません。

■類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 5 | H30-38-1 | 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |

| 6 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 7 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 8 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 9 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 10 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 11 | H24-34-ア | 【中古マンション(代金2,000万円、解約手付金200万円)】 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じることができる。 | ◯ |

| 12 | H24-34-イ | 【中古マンション(代金2,000万円、代金に充当される解約手付金200万円)】 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。 | ◯ |

| 13 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 14 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 15 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 16 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 17 | H17-42-2 | 【宅地(造成工事完了済み)(代金4,000万円)】 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。 | × |

| 18 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 19 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 20 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 21 | H05-43-3 | 【建築工事完了前の建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 22 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 23 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

| 24 | H01-42-3 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 宅地建物取引業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 3 | R02-32-4 | AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。 | × |

| 4 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 5 | R01-37-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |

| 6 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 7 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 8 | H30-38-2 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |

| 9 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 10 | H28-43-ア | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 11 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 12 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 13 | H27-36-ウ | AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物(代金2,400万円)が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 14 | H27-40-イ | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付することができる。 | × |

| 15 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 16 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 17 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 18 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 19 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 20 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 21 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 22 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 23 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 24 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 25 | H21-39-1 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 26 | H21-39-2 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 | × |

| 27 | H21-39-3 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。 | ◯ |

| 28 | H21-39-4 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 29 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 30 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 31 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 32 | H16-44-1 | A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。 | × |

| 33 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 34 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 35 | H09-39-1 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 36 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 37 | H05-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 38 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 39 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

| 40 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する。AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 2 | H28-43-ア | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 3 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 4 | H14-41-3 | 買主Bとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は、Bは、手付金等を支払わないことができる。 | ◯ |

イ 誤り

受領しようとしている手付金(代金の20%)は、保全措置が必要となる基準額(5%)を超えています。したがって、保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。

未完成物件に関する保全措置として、銀行等による連帯保証の方法を用いることができます(同項)。

ここでは、「銀行等」による保証であることがポイントです。宅建業者の代表取締役が連帯保証したとしても、保全措置には該当しません。

したがって、A社は、5%を超える手付金を受領することができません。

■類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 3 | R02-32-4 | AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。 | × |

| 4 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 5 | R01-37-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |

| 6 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 7 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 8 | H30-38-2 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |

| 9 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 10 | H28-43-ア | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 11 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 12 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 13 | H27-36-ウ | AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物(代金2,400万円)が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 14 | H27-40-イ | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付することができる。 | × |

| 15 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 16 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 17 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 18 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 19 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 20 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 21 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 22 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 23 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 24 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 25 | H21-39-1 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 26 | H21-39-2 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 | × |

| 27 | H21-39-3 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。 | ◯ |

| 28 | H21-39-4 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 29 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 30 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 31 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 32 | H16-44-1 | A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。 | × |

| 33 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 34 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 35 | H09-39-1 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 36 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 37 | H05-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 38 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 39 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

| 40 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-39-3 | Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。 | × |

| 2 | R05-39-4 | Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。 | × |

| 3 | R05-44-4 | 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。 | × |

| 4 | R03s-27-2 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。 | × |

| 5 | H30-38-3 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。 | × |

| 6 | H30-38-4 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。 | × |

| 7 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 8 | H23-38-2 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aが保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。 | × |

| 9 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 10 | H22-41-ウ | Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。 | × |

| 11 | H19-34-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金1億円)】 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。 | ◯ |

| 12 | H13-41-2 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。 | ◯ |

| 13 | H05-43-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。Aは、手付金等の保全措置について、C信用金庫と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付した。 | ◯ |

| 14 | H05-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。A社が倒産した場合、Bは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したX銀行に対し300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。 | × |

| 15 | H05-45-3 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。A社の資金事情が悪化して、A社が債務を履行しない場合、Bは、A社が講じた手付金等の保全措置により連帯保証したC信託会社に対し、契約を解除することなく、300万円の返還を求めることができる。 | ◯ |

| 16 | H04-41-2 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金600万円を受領するに当たって、半額については銀行と保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人として、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。 | × |

| 17 | H02-42-2 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関と宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。 | × |

| 18 | H02-42-3 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Xとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはXがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくXの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。 | ◯ |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-3 | AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。 | × |

| 2 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 3 | H30-29-3 | 【建物(代金2,000万円)】 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。 | × |

| 4 | H27-36-イ | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,400万円)の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。 | × |

| 5 | H27-43-2 | 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 | × |

| 6 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 7 | H23-37-2 | 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 8 | H22-41-イ | Aが、Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結した。Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 9 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 10 | H21-39-4 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 11 | H21-40-3 | Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。 | × |

| 12 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 13 | H20-41-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領することができる。 | × |

| 14 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 15 | H16-45-3 | A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。 | × |

| 16 | H15-38-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 17 | H14-40-1 | Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。 | × |

| 18 | H09-44-3 | 手付金の額が売買代金の額の20パーセントを超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。 | × |

| 19 | H08-46-1 | 【宅地(代金5,000万円)】 売買契約の締結に際し、AがBから1,500万円の金銭を手付として受領した場合で、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、受領した金銭を一切返還する必要はない。 | × |

| 20 | H07-43-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので手付金を1,500万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領できる。 | × |

| 21 | H07-47-4 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買又は売買の媒介をすることとした。Aが保留地予定地を取得する契約を締結し、自ら売主として販売する場合、その時期が換地処分の公告前であっても、宅地建物取引業法第41条の2の規定により手付金等の保全措置を講じて、Cから代金の20パーセントの手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 22 | H04-41-3 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。 | ◯ |

| 23 | H04-41-4 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金1,000万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、Bとの売買契約を解除した。 | × |

| 24 | H02-40-4 | 【工事完了前のマンション(代金4,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBから、手付金として1,000万円を受領し、その際保険事業者と保証保険契約を締結して、当該保険証券をBに交付した。 | × |

ウ 誤り

保全措置は、手付金等の全額について講じなければなりません。

保証委託契約を締結する場合、保全措置の内容は、「保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するもの」であることが必要です(宅建業法41条1項1号、2項1号)。

代金の5%を超える額についてのみ保全措置を講じたとしても不十分です。このままでは、5%を超える手付金等を受領することができません。

■類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-39-3 | Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。 | × |

| 2 | R05-39-4 | Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。 | × |

| 3 | R05-44-4 | 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。 | × |

| 4 | R03s-27-2 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。 | × |

| 5 | H30-38-3 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。 | × |

| 6 | H30-38-4 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。 | × |

| 7 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 8 | H23-38-2 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aが保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。 | × |

| 9 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 10 | H22-41-ウ | Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。 | × |

| 11 | H19-34-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金1億円)】 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。 | ◯ |

| 12 | H13-41-2 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。 | ◯ |

| 13 | H05-43-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。Aは、手付金等の保全措置について、C信用金庫と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付した。 | ◯ |

| 14 | H05-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。A社が倒産した場合、Bは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したX銀行に対し300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。 | × |

| 15 | H05-45-3 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。A社の資金事情が悪化して、A社が債務を履行しない場合、Bは、A社が講じた手付金等の保全措置により連帯保証したC信託会社に対し、契約を解除することなく、300万円の返還を求めることができる。 | ◯ |

| 16 | H04-41-2 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金600万円を受領するに当たって、半額については銀行と保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人として、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。 | × |

| 17 | H02-42-2 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関と宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。 | × |

| 18 | H02-42-3 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Xとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはXがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくXの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。 | ◯ |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-38-1 | 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |

| 2 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 3 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 4 | H23-38-1 | Aが、Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。 | ◯ |

| 5 | H22-41-ウ | Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。 | × |

| 6 | H19-34-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金1億円)】 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。 | ◯ |

| 7 | H17-42-2 | 【宅地(造成工事完了済み)(代金4,000万円)】 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。 | × |

| 8 | H14-41-2 | 買主Bとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。 | × |

| 9 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 10 | H12-40-2 | 【中古の土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 Aは、手付金のうち代金の1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。 | × |

| 11 | H04-41-1 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し、中間金については、銀行と保証委託契約を締結して、その契約を証する書面をBに交付したが、手付金については、何らの保全措置を講じていない。 | × |

| 12 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 13 | H02-47-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと工事完了前の分譲住宅の売買契約を締結する場合、その受領する手付金等の額を代金の5パーセント以下とするか、又は代金の5パーセントを超える部分についてその保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならない。 | × |

エ 誤り

保全措置は、手付金等を受領する前に講じる必要があります(宅建業法41条1項)。

「受領後遅滞なく保全措置を講じる予定」であっても、「あらかじめBに対して説明」しても、意味がありません。

■類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 3 | R02-32-4 | AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。 | × |

| 4 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 5 | R01-37-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |

| 6 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 7 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 8 | H30-38-2 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |

| 9 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 10 | H28-43-ア | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 11 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 12 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 13 | H27-36-ウ | AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物(代金2,400万円)が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 14 | H27-40-イ | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付することができる。 | × |

| 15 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 16 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 17 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 18 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 19 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 20 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 21 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 22 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 23 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 24 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 25 | H21-39-1 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 26 | H21-39-2 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 | × |

| 27 | H21-39-3 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。 | ◯ |

| 28 | H21-39-4 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 29 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 30 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 31 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 32 | H16-44-1 | A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。 | × |

| 33 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 34 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 35 | H09-39-1 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 36 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 37 | H05-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 38 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 39 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

| 40 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-39-1 | Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。 | × |

| 2 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 3 | H27-40-イ | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付することができる。 | × |

| 4 | H24-34-ア | 【中古マンション(代金2,000万円、解約手付金200万円)】 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じることができる。 | × |

| 5 | H23-37-2 | 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 6 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 7 | H15-41-3 | 【中古住宅及びその敷地である土地(代金3,500万円、うち手付金500万円)】 Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。 | × |

| 8 | H09-44-2 | 【建築工事完了後の分譲住宅(手付金500万円)】 手付金の額が売買代金の額の10パーセントを超える場合には、Aは、手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。 | × |

| 9 | H05-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 10 | H03-49-1 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-37-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |

| 2 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 3 | H21-39-2 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 | × |

まとめ

誤っているものは、ア~エの全部です。正解は、肢4。

手付金の額は、20%を超えてはならないとされていますが、そのなかに中間金も含まれるのでしょうか?

中間金は、いくらでももらっていいのでしょうか?

村本様

御質問ありがとうございます。

「手付又は手付金」と「手付金等」をしっかり区別しましょう。

(1)手付又は手付金

手付(金)の金額は、売買代金の20%を超えることができません。

もちろん、手付(金)の中に「中間金」は、含まれません。

(2)手付金『等』

「手付金『等」とは、

・契約締結日~引渡し前に支払われる

・代金・手付金など代金に充当される金銭

のことをいいます。

したがって、「手付(金)」だけでなく、「中間金」も含まれます。

「いくらでも」ということはありません。

「手付(金)と合わせて売買代金まで」が上限になります。