【宅建過去問】(平成23年問29)宅建士登録

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

- 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

正解:4

1 誤り

以下の理由で免許を取り消された宅建業者は、取消しの日から5年間、宅建士として登録を受けることができません。

- 不正の手段により免許を受けたとき

- 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき

- 業務停止処分に違反したとき

免許を取り消された法人業者の役員であったものも同様です(宅建業法18条1項3号、66条1項8号、9号)。さらに、取消処分に係る聴聞の期日・場所の公示日からさかのぼって60日以内に法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます。

しかし、本肢で問われているのは、「役員ではない従業者であった者」です。過去に勤務していた宅建業者が免許取消処分を受けたとしても、その法人の役員でなかった以上、宅建士登録における欠格要件には該当しません。したがって、宅建士登録を受けることが可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-26-2 | 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 | ◯ |

| 2 | R01-44-1 | 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |

| 3 | H23-29-1 | 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |

| 4 | H15-33-4 | 宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。 | × |

| 5 | H14-35-2 | 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。 | ◯ |

| 6 | H09-32-3 | 宅地建物取引業者A(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にAの役員であったBは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | ◯ |

| 7 | H08-42-1 | 宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |

| 8 | H06-36-4 | 宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、登録を受けている都道府県知事に対する届出の必要はない。 | × |

| 9 | H05-38-1 | 宅地建物取引士資格登録を受けているAが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。 | × |

| 10 | H04-36-2 | 3年前にA社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、A社の政令で定める使用人であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |

| 11 | H04-36-3 | 6月前にA社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、そのA社の取締役であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |

| 12 | H04-36-4 | 3年前にA社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、A社の取締役を退任した者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |

| 13 | H01-41-4 | 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | ◯ |

| 関連過去問 | |||

| 1 | H02-37-2 | 宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和X年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。 | ◯ |

2 誤り

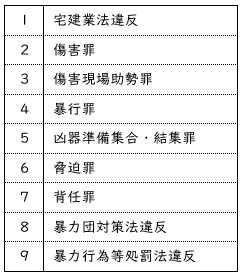

傷害罪により罰金刑に処せられ、登録を消除された場合、再び登録を受けることができるのは、「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」から5年経過したときです(宅建業法18条1項7号)。

「登録が消除された日から5年」ではありません。

※罰金刑を科せられたことが欠格要件となるのは、以下の犯罪です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-37-3 | 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | × |

| 2 | R02s-43-4 | 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H23-29-2 | 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | × |

| 4 | H15-33-3 | 宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 | × |

| 5 | H12-33-2 | 宅地建物取引士は、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。 | × |

| 6 | H08-42-3 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 7 | H06-36-3 | 宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。 | × |

| 8 | H05-38-2 | 宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |

| 9 | H05-38-4 | 宅地建物取引士Aが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Aは、その登録を消除されることはない。 | ◯ |

| 拘留・科料刑 |

|||

| 1 | H01-37-2 | 登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 | × |

3 誤り

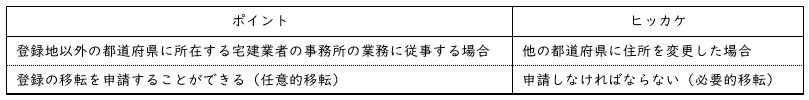

本肢の宅建士は甲県知事の登録を受けています。そして、今後は、乙県知事免許の宅建業者に勤務先を変更するのですから、乙県内に所在する事務所で業務に従事することになります。したがって、この宅建士は、乙県知事に登録の移転をすることができます(宅建業法19条の2本文)。

しかし、登録の移転は、あくまで、「必要であればできる」という任意の手続に過ぎません。

本肢は、「乙県知事に登録の移転を申請しなければならない」と義務付ける点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 登録移転の義務?(他県で業務に従事) | |||

| 1 | R04-33-イ | 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。 | × |

| 2 | R03s-37-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |

| 3 | R03-28-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。 | × |

| 4 | H30-42-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。 | × |

| 5 | H29-37-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 | × |

| 6 | H23-29-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。 | × |

| 7 | H19-31-1 | 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 | × |

| 8 | H16-34-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。 | × |

| 9 | H10-44-3 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |

| 10 | H08-39-4 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |

| 11 | H07-38-1 | 甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。 | × |

| 登録移転の義務?(宅建士の住所移転) | |||

| 1 | H10-44-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |

| 2 | H08-42-2 | 甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している宅地建物取引士が、転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合、当該宅地建物取引士は、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。 | × |

| 登録移転の義務? | |||

| 1 | H11-45-3 | 宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができる。 | ◯ |

| 登録移転の可否(宅建士の住所移転) | |||

| 1 | R03-35-ウ | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |

| 2 | H29-30-1 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |

| 3 | H21-29-4 | 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 | × |

| 4 | H14-35-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |

| 5 | H11-45-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に転居しようとする場合、Aは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。 | × |

| 6 | H03-36-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。 | × |

4 正しい

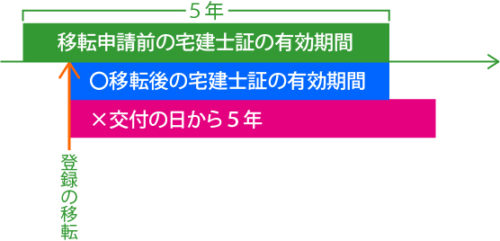

登録の移転を申請するとともに宅建士証の交付を申請した場合、移転後の知事(本肢では乙県知事)は、登録移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付します(宅建業法22条の2第5項)。

※「交付日から5年」、「申請の日から5年」というヒッカケに注意しましょう。

※「交付日から5年」、「申請の日から5年」というヒッカケに注意しましょう。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-33-エ | 甲県知事登録の宅地建物取引士が、乙県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、乙県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、甲県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R02s-29-2 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。 | × |

| 3 | R02-34-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。 | ◯ |

| 4 | H28-38-ア | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 | × |

| 5 | H23-29-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H20-30-2 | Aは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Aは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅地建物取引士証の有効期間が満了していなかったので、その宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。 | × |

| 7 | H10-30-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。 | × |

| 8 | H04-38-2 | 宅地建物取引士が転勤して、登録の移転の申請をした場合、その移転後の宅地建物取引士証の有効期間は、登録の移転の申請の日から5年となる。 | × |

初めまして。

いつも本サイトを非常に有効活用させて頂いており、ありがとうございます。

いきなりの質問で申し訳ないのですが、下記の肢の4について

4.

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

【「交付日から5年」、「申請の日から5年」というヒッカケに注意しましょう。】

上記の間違いはわかるのですが、『宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合』

上記の中で甲県知事に登録している宅建士が乙県知事に登録の移転をするのは正しいのでしょうか?

いきなりの質問で申し訳ございませんが、お手すきの際にご教示の程よろしくお願い致します。

山岡 正勝

山岡様

ご質問ありがとうございます。

↑

問題文をよく読みましょう。

「正しい」かどうか、を考える必要はありません。

「宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合」

というのが、肢4の前提です。

家坂先生

返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

【「正しい」かどうか、を考える必要はありません。】

上記のお言葉のように少し深く考えすぎてしまい、混乱

しております。今後は端的に問題を見ていきたいと思います。

残り2か月、まだまだ分からないことが多くお手数おかけ致し

ますがご指導の程よろしくお願い致します。

ありがとうございました。

「なぜ乙県知事に登録の移転ができるのか?」を考えると怪しいところがあります。

しかし、そこをきく問題ではないので、何らかの事情で「登録の移転ができた」ケースを前提にしましょう。

いま確認したら、2017年にhirosoxさんからの同じ質問に答えていました。

下にありますので、時間の余裕があるときにでも見てみてください。

家坂先生

いつもサイトで勉強させていただいております。

問題の趣旨とは異なりますが、4ですが、甲県知事免許の業者に勤務する宅建士(甲県登録)が、乙県の業者に勤務するわけではないのに、登録の移転申請できるでしょうか?

宜しくお願いいたします。

hirosox様

家坂です。

御質問ありがとうございます。

意識していなかったのですが、指摘されてみるとおかしな問題ですね。

宅建業者が甲県知事免許である以上、乙県内には事務所がない。

したがって、社内の異動があったとしても、

「当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」(宅建業法19条の2本文)

という登録の移転の要件をみたしません。

かといって、この問題に関していえば、肢4以外を正解にするのも一層の無理筋です。

「登録の移転をすることができる」

状況であったことを前提に、整合性がとれるように理解するしかありません。

宅建業者(乙県知事免許)への転職が決まったとか、そういうことではないでしょうか。

(以下は蛇足)

出題のプロセスを想像するに、肢3と肢4との間で、

「どの論点をどちらの肢に割り振る。」

「どちらを正解にする。」

という調整を行ったんでしょうね。

その結果、「(甲県知事免許)」という文字が、意味なく残ってしまった。

そんなところではないでしょうか?

家坂先生

ありがとうございます。

先生の解説の通りに理解しておきます。