【宅建過去問】(平成25年問28)媒介契約(個数問題)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。

- イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

- ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

正解:2

ア 誤り

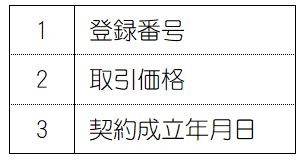

専任媒介契約に基づき売買契約が成立したとき、宅建業者は、遅滞なく、以下の事項を指定流通機構に通知する必要があります(宅建業法34条の2第7項、規則15条の13)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

指定流通機構への登録(契約成立時の通知)(宅建業法[10]4(3)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |

|||

| 1 | H28-27-2 | AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。 | × |

| 2 | H25-28-ア | A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。 | × |

| 3 | H24-29-1 | A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H23-31-4 | A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。 | × |

| 5 | H21-32-4 | AがBとの間で専任媒介契約を締結した。Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。 | × |

| 6 | H20-35-ウ | Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。 | × |

| 7 | H16-45-1 | A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。 | ◯ |

| 8 | H15-43-1 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。Aは、媒介により、売買契約を成立させたが、Bから媒介報酬を受領するまでは、指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。 | × |

| 9 | H10-45-3 | 媒介契約が専任媒介契約である場合で、指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき、Aは、遅滞なく、登録番号、宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。 | ◯ |

イ 正しい

宅建業者が価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする義務を負っています(宅建業法34条の2第2項)。

※依頼者の請求がない場合でも、根拠を明らかにする必要があります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

価額につき意見を述べるとき(宅建業法[10]3(1)②)

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-31-1 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。 | ◯ |

| 2 | R04-42-2 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。 | ◯ |

| 3 | R03s-33-エ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。 | ◯ |

| 4 | R02s-28-エ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。 | × |

| 5 | R02-38-2 | Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。 | × |

| 6 | H30-33-3 | Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |

| 7 | H25-28-イ | A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 8 | H24-29-4 | A社がBと一般媒介契約を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 9 | H22-33-4 | Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。 | ◯ |

| 10 | H19-39-2 | Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 11 | H16-39-3 | AがBと専任媒介契約を締結した。AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。 | × |

| 12 | H13-38-3 | Aが当該物件を売買すべき価額に対して意見を述べるときは、Bに対してその根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 13 | H12-36-3 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した。Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |

| 14 | H09-36-1 | Aが、34条の2書面に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。 | × |

| 15 | H06-47-2 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。Aは、当該物件の評価額について意見を述べるときは、Bの請求がなくても、必ず、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 16 | H01-46-2 | Aは、売買価額について、Bの希望価額とAの適正と評価する価額とが異なる場合には、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、Bに対し意見を述べることができる。 | ◯ |

ウ 正しい

専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません(宅建業法34条の2第3項)。また、専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(同条4項本文)。更新後の契約有効期限も3か月を超えることはできません(同項ただし書き)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-31-3 | Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。 | × |

| 2 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |

| 3 | H29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |

| 4 | H26-32-ウ | AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 | × |

| 5 | H25-28-ウ | A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。 | ◯ |

| 6 | H22-33-2 | Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。 | × |

| 7 | H19-39-4 | Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。 | × |

| 8 | H16-39-2 | AがBと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。 | × |

| 9 | H15-43-4 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。 | ◯ |

| 10 | H14-34-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。 | ◯ |

| 11 | H13-38-4 | AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。 | × |

| 12 | H11-37-1 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。「媒介契約の有効期間内に宅地の売買契約が成立しないときは、同一の期間で契約を自動更新する」旨の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |

| 13 | H09-36-3 | Aは、Bと専任媒介契約を締結し、34条の2書面を交付した。Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。 | × |

| 14 | H04-39-3 | この媒介契約が専任媒介契約であるときは、その有効期間は3月を超えることができないが、有効期間が満了して、Bの更新拒絶の申出がないときは、媒介契約は更新されたものとみなされる。 | × |

| 15 | H01-46-3 | この媒介契約の有効期間は、契約の締結時にAB間の合意があれば、契約の有効期間が終了したときにBの申し出がなくても、更新される。 | × |

まとめ

正しいのは、イとウの二つです。正解は、肢2。

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。