【宅建過去問】(平成25年問38)8つの規制(個数問題)

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の不具合についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。

- イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

- ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

正解:2

設定の確認

ア 誤り

■契約不適合担保責任に関する特約

宅建業者は、自ら売主となる売買契約において、契約不適合担保責任につき、民法よりも買主に不利な内容の特約をすることができません。例外的に許されるのは、「契約不適合について、買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上」とする特約のみです(宅建業法40条1項)。そして、これに反する特約は無効です(同条2項)。

■担保責任の内容の限定

民法は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は、売主に担保責任が生じるとしています(同法562条、563条、564条)。つまり、売主には、契約不適合の内容や箇所を問わず、担保する責任があるわけです。本肢のように、担保する契約不適合の内容を限定する特約は、民法の規定よりも買主にとって不利です。したがって、この特約は無効とされます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

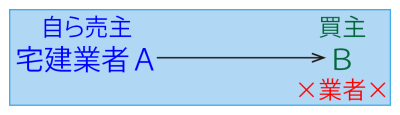

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 買主が知っている欠陥 | |||

| 1 | H21-38-イ | Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物に雨漏りがする箇所が存在することについて説明し、売買契約においてAはその雨漏りについて担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | ◯ |

| 2 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 「契約不適合担保責任を負わない」旨の特約 | |||

| 1 | R02-42-4 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。 | × |

| 2 | H27-39-2 | AがBとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Bが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H27-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 | ◯ |

| 4 | H21-38-ア | AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。 | × |

| 5 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 6 | H20-09-1 | 売買契約で、甲土地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもAがその不適合を担保すべき責任を一切負わない旨を合意したとしても、Aは、甲土地の引渡しの日から2年以内にその不適合についてBから通知を受けた場合に限っては、担保責任を負わなければならない。 | × |

| 担保責任追及方法の限定 | |||

| 1 | H29-27-ウ | Aが目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | × |

| 2 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H24-39-4 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「Bは、A社が担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |

| 4 | H11-33-2 | 「契約の解除ができるのは、相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」という特約は無効。 | × |

| 5 | H09-41-1 | 「契約は解除できないが、損害賠償請求はできる」という特約は無効。 | ◯ |

| 売主の帰責事由を要求 | |||

| 1 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による契約不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 2 | H19-41-3 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| 3 | H17-42-4 | 「契約不適合保責任を負うのは、売主に帰責事由がある場合に限る」という特約は有効。 | × |

| 4 | H09-41-2 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は宅建業法に違反しない。 | × |

| 5 | H05-45-1 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H24-39-1 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の担保責任を負う期間についての特約を定めないことは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

イ 正しい

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。

本肢では、代金の10分の2ジャスト(3,500×20%=700万)ですので、この規定に違反しません。特約は有効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

ウ 誤り

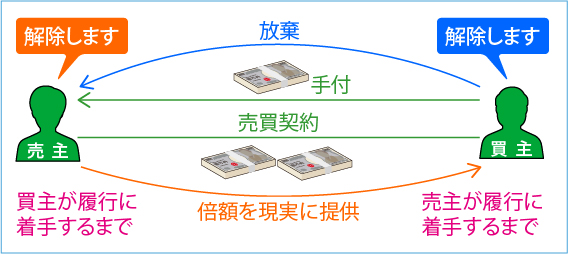

宅建業者が自ら売主となる場合の手付は解約手付とされます(宅建業法39条2項)。つまり、契約の相手方が履行に着手するまでの間であれば、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除することができます。

これよりも買主に不利な特約は無効です(同条3項)。

本肢では、売主からの解除に関し、「受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払う」とする点は、買主にとって有利な特約なので、有効です。

しかし、買主からの解除について、「支払済みの手付金及び中間金を放棄」とするのは、宅建業法の規定よりも、買主に取って不利です。宅建業法は「手付金を放棄すれば解除できる」としているのに対し、本肢の特約は「手付金に加えて中間金まで放棄しないと解除できない」としているからです。したがって、この部分に関しては、特約は無効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H29-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 5 | H28-28-ウ | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 6 | H27-40-ア | Aは、Bとの間の建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 | × |

| 7 | H25-38-ウ | A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。 | × |

| 8 | H22-39-3 | Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。 | × |

| 9 | H20-40-1 | Bが契約の履行に着手するまでにAが売買契約の解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに現実に提供しなければならないとの特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H19-34-1 | Aが建築工事完了前のマンション(代金1億円)の売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる。 | × |

| 11 | H18-39-3 | 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。 | ◯ |

| 12 | H18-41-1 | Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。 | × |

| 13 | H15-41-1 | 【中古住宅及びその敷地である土地(代金3,500万円、手付金500万円)】 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1,000万円を現実に提供償還して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 | ◯ |

| 14 | H13-41-3 | AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。 | × |

| 15 | H11-33-1 | 【宅地(代金4,000万円、手付金400万円)】 契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。 | × |

| 16 | H07-43-3 | 「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。 | × |

| 17 | H07-45-2 | その契約において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは支払い済みの手付金及び中間金を放棄して、Aはその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる」旨を特約した。 | × |

| 18 | H06-43-3 | AB間の合意で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Bは手付の半額を放棄し、Aは手付の全額を現実に提供して解除することができると定めても、Aは、手付の倍額を現実に提供しなければ、解除することができない。 | ◯ |

| 19 | H06-43-4 | AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を現実に提供して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額を現実に提供するだけでは、解除することはできない。 | ◯ |

| 20 | H05-43-1 | 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付を放棄して、また、Aは手付の3倍の額を現実に提供して、契約を解除することができる」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 21 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

まとめ

以上より、誤っているものはアとウの2つです。正解は肢2。

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

家坂先生、大変信頼できる解説を読ませていただいて感謝しています。

質問をさせてください。

選択肢ウにおいて

疑問に思うところは、その状況設定です。

買い主が100万円の手付金に加えて、200万円の中間金を支払ったら、

その時点で買い主が履行に着手したことになるので、

もはや、売主は、

手付金を倍額返そうが、手付金プラス中間金を倍額返そうが、解除することはできない、

と考えるのが本来なのではないでしょうか?

にもかかわらず本問では、

中間金が売主に支払われたという設定であるのに

「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」、と、

まだ当事者の一方が契約の履行に着手していない状況設定で問題が続きます。

この状況設定には矛盾があるのではないでしょうか?

特約が有利、不利、という前に、解除ができる状態ではない、と考えます。

水谷様

御質問ありがとうございます。

以下、回答します。

【1】状況設定に矛盾はあるか

いただいた御質問の中に、以下のような文章があります。

しかし、この選択肢の状況設定に矛盾はありません。

この選択肢は、

「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約」

の有効性を問うものです。

そして、「特約」というのは、そもそも「民法の原則と『異なる』ルール」を意味します。

したがって、「特約」と「民法の条文」が対立するのは、当然のことです。

【2】水谷さんの質問を分析すると

水谷さんの文章でいうと、この部分は、「民法の条文」の説明です。

それに対して、以下の部分は、「本問の特約」に関する記述です。

繰返しになりますが、「民法の条文」と「特約」が矛盾するのは、当然のことです。それにより、「状況設定の矛盾」ということにはなりません。

【3】この問題の解法

この問題では、「特約が有効かどうか。」が問われています。

そして、この有効性を判断する際には、

「特約が買主にとって有利か、不利か」

が基準になります。

家坂先生、お返事ありがとうございます。

先生の解説で、試験委員がこの問題で何を問いたいと思っていたのかは、分かりましたが、やはり、この問題はすっきりとした合点を得られません。

その部分が、

「手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、」

というところです。

前半で中間金を受領すると言っているのに、後半で当事者の一方が契約の履行に着手するまで(つまり、中間金を受け取らない間)と状況設定しています。

特約で、中間金を受け取っても、解除権を失くさないようにした、としても、

「中間金を受け取ってなかったら、倍額を返しようもないし、

あきらめて放棄することもできない、と思います。

整理して考えると、本問ではこの「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」

という文言が、余計な一言ではないかと考えます。

下記のように書いてあれば、問題として納得できると思います。

ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、その解除に当たっては、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

水谷様

ご返信ありがとうございます。

試験委員の出題意図は分かりません。

しかし、本問の肢ウが本試験において「誤り」と扱われたのは事実です。

そして、この選択肢を「正しい」と解釈するのは、不可能だと思います。

水谷さんは、

とおっしゃいます。

しかし、このように変更したとして、この選択肢が「正しい」とはいえません。

(却って、「いつまででも手付解除ができるのか。」という疑問を生じさせてしまいます。)

そもそも、このサイトは、本試験での合格を目指すかたをサポートするためのものです。

問題文の校正・校閲をする場ではありません。

その観点から考えると、本肢に関するこれ以上の議論(?)に生産的な意味があるとは思えないのです。

申し訳ありませんが、私のコメントは、これで終わりにさせてください。

家坂 様

度重なる質問へのご回答、誠にありがとうございました。

「手付または手付金」と「手付金等」の違い、非常に勉強になりました。

宅建フェスティバル非常に役立ちそうですね。

検討させていただきます。

お世話になっております。

前回は、誠にありがとうございました。

手付金の放棄、および手付金等の保全措置につきましては理解できたのですが、

手付の制限におきまして、代金の2割を超えて手付金を受領することはできない、とあります。

このケースでの手付金には、申込証拠金や中間金などは含まれているのでしょうか?

それらを含むとするならば、代金の2割を超えて手付金等を受領することはできない、となるような気がしています。

以下のような場合は、宅建業法に違反しますか?

Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに保全措置を講じた上で800万円の中間金を受領した。

Matsui様

講師の家坂です。

御質問ありがとうございます。

以下、回答していきます。

———————

前回もお答えしたのですが、「手付または手付金」と「手付金『等』」は別の言葉で、その指し示す内容が異なっています。

「手付金『等』」という言葉は、あくまで保全措置の要否とか範囲を決めるためのものです。宅建業法の条文でいえば、保全措置に関する41条や41条の2で使われています。逆に、保全措置と無関係の場面で「手付金等」という考え方を使うことはありません。

———————

一方、「手付」(条文では、「手附」)は、手附の額の制限等に関する宅建業法39条で使われている言葉です。

この「手付」とは、売買契約の締結に関して買主から売主に支払われる金銭のことをいいます(ややアバウトな表現ですが)。

手付について、宅建業法は、2つのルールを設定しています。

(1)手付の額の制限(同法39条1項)

宅建業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。

(2)手付放棄による解除(同法39条2項・3項)

(a)宅建業者が、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して受領した手付は、解約手付とみなされます。

(b)契約の相手方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主である宅建業者はその倍額を償還して、契約を解除することができます。

(c)(a)(b)に反する特約で、買主に不利なものは、無効とされます。

※また、手付については、手付貸与等による契約締結誘引の禁止というルールもあります(宅建業法47条3号。条文では「手付け」)。ついでにまとめておきましょう。

大変に長くなりましたので、Matsuiさんの設例については、別のコメントにします。

Matsuiさんの設例について

【問題】

以下のような場合は、宅建業法に違反するか?

Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに保全措置を講じた上で800万円の中間金を受領した。

———————

(1)前提の確認

(a)手付の額の制限

マンションの代金が4,000万円ですから、その20%は800万円。

(4,000万×20%=800万円)

これを超える手付を受領することはできません。

(b)手付金等の保全措置の要否

建築工事完了前の物件ですから、手付金等が代金の5%(または1,000万円)を超える場合には、保全措置を講じる必要があります。

具体的には、

4,000万×5%=200万円

ですから、手付金等の額が200万円を超える場合には、保全措置を講じる必要が生じます。

———————

(2)具体的な結論

(a)手付金の受領時

100万円の手付金を受領することは、手付金の額の制限に抵触しません。

また、受領した手付金等の額も100万円ですから、保全措置を講じる必要はありません。

(b)中間金の受領時

800万円の中間金を受領すると、その時点での手付金等の額は900万円となり、代金の5%(200万円)を超えます。

したがって、手付金等の保全措置を講じる必要があります。

(この場合、保全措置の対象は、中間金の800万円だけでなく、手付金等全体すなわち900万円です。)

(c)まとめ

以上より、Matsuiさんの設例に宅建業法に違反する点はありません。

———————

(3)参考

Matsuiさんの設例とほぼ同様のケースに関する最近の過去問に以下のものがあります。

・平成27年問40の肢ウ

https://e-takken.tv/27-40/

・平成25年問40の肢4

https://e-takken.tv/25-40/

また、手付金の額の制限と手付金等の保全措置に関し、総合的に復習するためには、平成20年問41あたりが有益です。

https://e-takken.tv/20-41/

———————

[PR]ついでに宣伝させて下さい。

今回ご質問いただいたテーマについては、来週19日に開催される「宅建フェスティバル」で丁度お話する予定でした。

「何だかこんがらがっている」という方は、ぜひとも受講をご検討下さい。

生講義は満席でキャンセル待ちだそうですが、ネット講義はまだまだ受付中。

よろしくお願いいたします!

家坂 圭一 様

詳細かつ分かりやすい解説を、誠にありがとうございました。

独学で勉強をしておりますと、微妙なニュアンスの違いなどを正確に把握できていないことがあるということを学習させていただきました。

あと、1ヶ月ほどで本試験ですので、勉強もラストスパートをかけていきたいと思います。

今後とも、本サイトを利用させていただくと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

この度は、お返事誠にありがとうございました。

Matsui様

疑問が解決できたようで何よりです。

本試験まであと少し。最後まで気を抜かずに頑張って下さい。

本肢では、売主からの解除に関し、「受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払う」とする点は、買主にとって有利な特約であるから、有効である。しかし、買主からの解除について、「支払済みの手付金及び中間金を放棄」とするのは、宅建業法の規定よりも、買主に取って不利である。この部分に関しては、特約は無効である。

とありますが、手付金等の定義として、代金に充当される金銭で、契約の締結の日から物件の引き渡しまでの間に支払われるすべてのもの、が挙げられると思います。

そのため、中間金は手付けに含まれており、その放棄は買主にとって、不利ではないのではないかと考えます。

本肢の誤りは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、という部分にあると考えます。

この書き方だと、買主が契約の履行に着手した場合を考えますと、本来は買主側からの契約解除は可能なはずですが、それができなくなるので、買主不利となり、特約は無効と考えます。

もしよろしければ、解説をお待ちしております。

Matsui様

講師の家坂です。

御質問ありがとうございます。

どうやら、

(1)「手付金」の放棄による契約の解除(宅建業法39条)

(2)「手付金『等』」の保全措置(同法41条、41条の2)

の2つを混同されているようです。

これは、ほとんどの受験生が一度は混乱する、まさにあるある質問。

ちょっと長くなりますが、説明していきます。

————

本問の肢ウは、上の2つのうち、(1)に関するものです。

買主は、手付金さえ放棄すれば、契約を解除することができます(同法39条2項)。これよりも、買主に不利な特約は無効です(同法3項)。

手付金だけでなく、中間金も放棄しなければならない」とする肢ウの特約は、買主にとって不利なものなので、無効ということになります。

(2)についても整理しておきましょう。

「手付金『等』」の保全措置の対象には、

(a)手付金

だけでなく、

(b)契約締結以後、引渡し前までに授受される金銭で代金に充当されるもの

も含まれます。

しかし、この「手付金『等』」という言葉は、あくまで保全措置の要否とか範囲を決めるためのものです。(1)とは関係がありません。

(1)については、「手付金」を放棄するだけで解除ができるのです。

————

以下、Matsuiさんの質問に沿った形でもう一度まとめます。

>手付金等の定義として、代金に充当される金銭で、契約の締結の日から物件の引き渡しまでの間に支払われるすべてのもの、が挙げられると思います。

→「手付金『等』」の定義としては、その通りです。

>そのため、中間金は手付けに含まれており、その放棄は買主にとって、不利ではないのではないかと考えます。

→ここが間違えています。

中間金は、「手付金『等』」には含まれますが、「手付金」には含まれません。

したがって、「手付金に加えて中間金まで放棄しないと契約を解除できない」という特約は、買主にとって不利であり、無効です。

>本肢の誤りは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、という部分にあると考えます。

>この書き方だと、買主が契約の履行に着手した場合を考えますと、本来は買主側からの契約解除は可能なはずですが、それができなくなるので、買主不利となり、特約は無効と考えます。

→「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」という言葉は、宅建業法39条2項や民法557条1項の言い回しそのままです。この部分はヒッカケではありません。

この「当事者の一方」という表現を、判例や学説は「契約の相手方」に解釈しているのです。

具体的にいえば、買主が履行に着手したときには、売主側からの解除ができなくなります(買主側からの解除は可能)。これは、履行に着手した買主を保護するという趣旨によるものです。

逆に、履行に着手した買主が自ら契約を解除したとしても、特に問題はありません。売主を保護する必要性が生じないからです。

————

大変に長くなりましたが、御質問への回答は以上です。

ややこしいところですが、しっかりマスターする必要があります。

「手付金」と「手付金等」、しっかり区別して下さい。

本試験も近づいてきました。

お体に無理のない範囲で、とことん頑張って下さい。