【宅建過去問】(平成25年問44)宅建士(個数問題)

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

- イ 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

- ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。

- エ 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

正解:1

ア 誤り

■変更の登録

宅建士は、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります(宅建業法20条)。

この点については、正しい記述です。

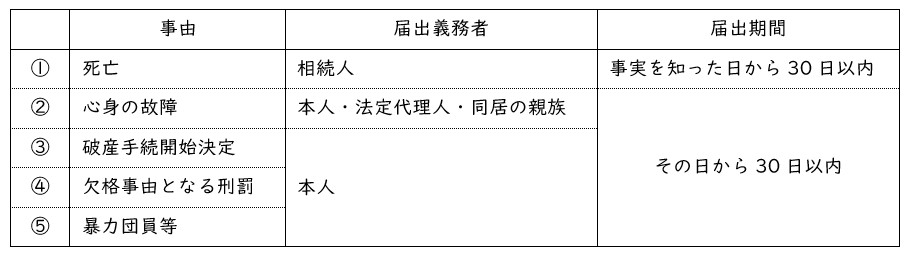

■死亡等の届出

宅建士が破産者となった場合、その日から30日以内に、本人が甲県知事にその旨を届け出なければなりません(宅建業法21条2号 、18条1項3号)。

「30日以内」であって「遅滞なく」ではないので、本肢は、誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 登録事項全般 | |||

| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |

| 氏名 | |||

| 1 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 | ◯ |

| 3 | H03-35-2 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 住所 | |||

| 1 | R02-34-2 | 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 2 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H22-30-2 | 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 4 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 | ◯ |

| 5 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H10-44-2 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 7 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 8 | H07-39-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。 | ◯ |

| 9 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 10 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産手続開始の決定を受けた場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |

| 2 | H15-33-1 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士Aが破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。 | × |

| 3 | H06-36-1 | 宅地建物取引士Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。 | ◯ |

| 4 | H04-46-2 | 破産手続開始決定を受けたAが甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合、Aは、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 5 | H03-35-1 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

イ 誤り

宅建士証の交付を受ける場合には、申請前6か月以内に、登録をしている知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります(宅建業法22条の2第2項本文)。

本肢は、「交付の申請の90日前から30日前まで」とする点が誤りです。

※以下の2つのケースは例外で、法定講習を受ける必要がありません(宅建業法22条の2第2項ただし書き)。

(a)宅建士試験合格日から1年以内に交付を受ける場合

(b)登録の移転により交付を受ける場合

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-29-3 | 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。 | × |

| 2 | R02s-43-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 | × |

| 3 | R02-28-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。 | × |

| 4 | H29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したA(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |

| 5 | H25-44-イ | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |

| 6 | H23-28-4 | 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | ◯ |

| 7 | H19-31-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |

| 8 | H18-32-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |

| 9 | H14-31-3 | Aは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。 | × |

| 10 | H11-31-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |

| 11 | H10-30-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |

| 12 | H06-49-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する講習を受けることができなくて、宅地建物取引士証の有効期間を更新することができなかった場合、Aは、その受講できなかったことに特別の事情があるとしても、当該有効期間満了後は、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。 | ◯ |

| 13 | H04-38-1 | 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | × |

| 14 | H02-39-1 | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。 | × |

| 15 | H01-40-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | × |

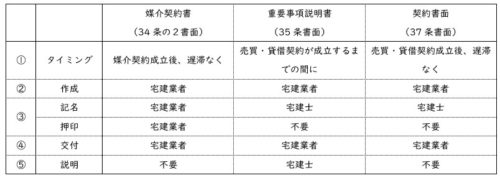

ウ 誤り

重要事項説明書(35条書面)にも、契約書面(37条書面)にも、宅建士の記名が必要です(宅建業法35条5項、37条3項)。

しかし、ここで要求されているのは、あくまで、「宅建士」であることです。「専任宅建士」である必要はありません。

※35条書面と37条書面の記名者が同一である必要もありません。

☆「37 条書面(記名者)」というテーマは、問36 肢3でも出題されています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 2 | R03s-35-3 | 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。 | × |

| 3 | R02-41-1 | 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。 | × |

| 4 | R02-41-2 | 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。 | × |

| 5 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。 | × |

| 6 | H27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、35条書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 | × |

| 7 | H26-35-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |

| 8 | H25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |

| 9 | H23-34-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 | ◯ |

| 10 | H22-37-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同ーの者でなければならない。 | × |

| 11 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |

| 12 | H18-36-4 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。 | ◯ |

| 13 | H14-38-1 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 | × |

| 14 | H14-38-4 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Bが自ら記名した。 | ◯ |

| 15 | H10-39-2 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-26-イ | 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。 | × |

| 2 | R05-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、Bとの間でBが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をBに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。 | ◯ |

| 3 | R05-43-3 | 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。 | × |

| 4 | R04-32-1 | 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。 | × |

| 5 | R04-44-2 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。 | ◯ |

| 6 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 7 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 8 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 9 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |

| 10 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 11 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 12 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。 | × |

| 13 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |

| 14 | H28-30-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |

| 15 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 16 | H26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 17 | H26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。 | × |

| 18 | H26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 19 | H25-36-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。 | ◯ |

| 20 | H25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |

| 21 | H23-34-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 | ◯ |

| 22 | H22-37-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。 | ◯ |

| 23 | H22-37-2 | 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。 | × |

| 24 | H22-37-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同ーの者でなければならない。 | × |

| 25 | H21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。 | × |

| 26 | H21-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行うに当って、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。 | ◯ |

| 27 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |

| 28 | H18-36-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。 | ◯ |

| 29 | H17-39-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。 | ◯ |

| 30 | H17-40-2 | 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。 | ◯ |

| 31 | H15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、記名に加えて押印しなければならない。 | × |

| 32 | H14-38-1 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 | × |

| 33 | H14-38-4 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Bが自ら記名した。 | ◯ |

| 34 | H10-43-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 35 | H08-38-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名させた。 | ◯ |

| 36 | H05-37-3 | 宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。 | ◯ |

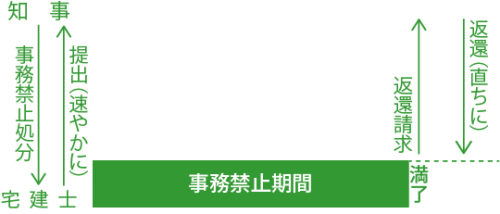

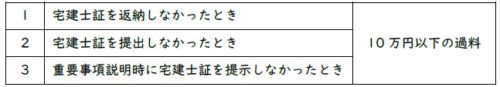

エ 正しい

宅建士が事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、宅建士証を交付者である知事に提出する義務を負います(宅建業法22条の2第7項)。

この義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられることがあります(同法86条)。

※登録を受けた知事以外の知事から事務禁止処分を受けた場合でも、提出先は、登録を受けた知事です。「処分をした知事に提出」というヒッカケに注意しましょう。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-29-2 | 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 2 | R03-35-ア | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |

| 3 | R02s-29-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。 | ◯ |

| 4 | R02s-43-3 | 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 5 | H30-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |

| 6 | H30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |

| 7 | H25-44-エ | 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |

| 8 | H14-35-3 | 宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 | × |

| 9 | H13-32-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。 | × |

| 10 | H11-31-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。 | × |

| 11 | H10-30-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |

| 12 | H03-35-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。 | × |

| 13 | H02-39-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-29-2 | 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 2 | R03-35-ア | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |

| 3 | R02s-43-3 | 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 4 | H25-30-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 5 | H25-44-エ | 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |

| 6 | H06-37-1 | 宅地建物取引士は、常時宅地建物取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。 | × |

まとめ

以上より、正しい記述はエの1つだけです。正解は、肢1。

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

初心者でまだ理解が足りないところがあります。

わからないところがあったので、質問させていただきました。

宅建士が破産者となった場合、その日から30日以内に、本人が届け出るとありますが、破産管財人が届出ではないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

初心者様

ご質問ありがとうございます。

初心者さんの中で、

がゴッチャになっています。

しっかり区別しましょう。

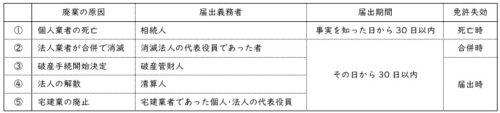

(A)宅建業者の破産

宅建業者が破産者となった場合、「破産管財人」が届出を行います。

これについては、以下の箇所を確認してください。

■宅建業法[04]宅建業者の届出

2.廃業等の届出

(1).廃業等の届出

この表を使って説明しています。

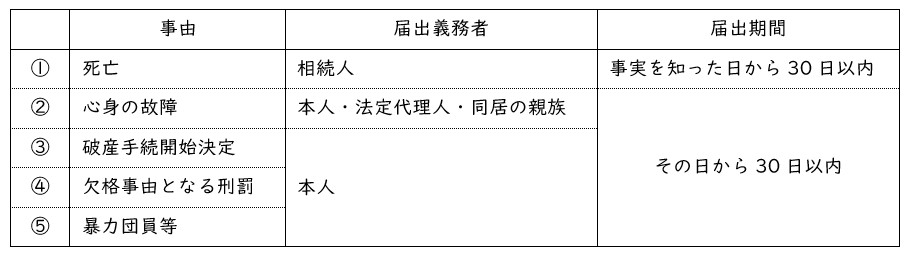

(B)宅建士の破産

宅建士が破産者となった場合、「宅建士本人」が届け出なければなりません。

これについては、以下の箇所を確認してください。

■宅建業法[05]宅地建物取引士

5.変更の登録・死亡等の届出

(2).死亡等の届出

この表を使って説明しています。

(C)本問では

本問肢アで問われているのは、

宅建士の登録を受けている者が破産者となった

ケース、つまり、(B)のパターンです。

したがって、届出義務者は、本人です。

肢アの解説表ですが、届け出事由に、

・成年者と同一の行為能力を有しない未成年者になった場合

・一定の事由により免許を取り消された場合

・暴力団員等になった場合

は必要無いでしょうか。(他テキストに記載有り)

もちろんそれらも「死亡等の届出」をすべき場合に該当します。

しかし、当サイトや当社の教材が目指しているのは、

「最小限の努力で合格できる。」

ということです。

その観点から、過去の出題がなく、将来の出題の可能性も低いものは、省略していることもあります。

網羅的な概説書を指向するものではありませんので、その旨を御理解のうえ、当サイトを御利用ください。

細かい知識が必要であれば、宅建業法21条を御確認ください。