【宅建過去問】(平成29年問15)農地法

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

- 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

- 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。

- 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

正解:4

1 誤り

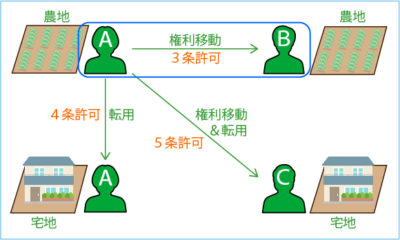

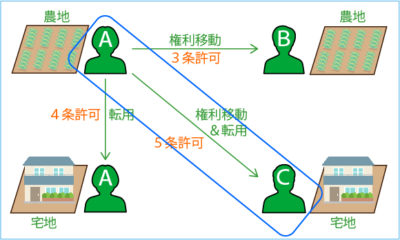

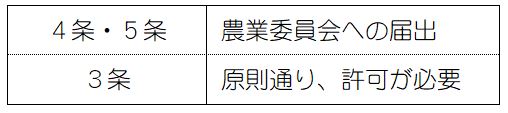

市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合、すなわち農地法4条又は5条のケースでは、許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出るだけでOKです(同法4条1項7号、5条1項6号)。

しかし、本肢は、農地を耕作目的で借り入れる同法3条のケースです。市街化区域内だからといって、届出で済ますことはできず、原則通り許可取得が要求されます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 2 | H27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 3 | H26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | H22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 6 | H13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。 | × |

| 7 | H04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H02-26-3 | 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |

| 9 | H01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が※市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。 | ◯ |

2 誤り

「転用するために所有権を取得する」というのですから、本肢は、農地法5条の問題です。

農地法5条のケースで、許可権を有するのは、都道府県知事等(都道府県知事又は指定市町村の長)です。農林水産大臣が許可権者となるケースは、存在しません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

5条許可:許可権者(農地法[04]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H29-15-2 | 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |

| 2 | H07-26-2 | 個人がゴルフ練習場の建設の用に供するために市街化区域外にある4へクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採草放牧地の面積の広さに関係なく都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 2 | H01-27-3 | 農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | ◯ |

3 誤り

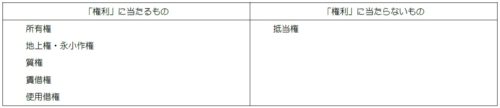

農地法でいう「権利移動」とは、農地を使用収益する権利を設定・移転するという意味です(同法3条1項、5条1項)。ここでいう「権利」とは、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを指します。つまり、農地の使用収益者が変わる場合を規制の対象としているのです。

抵当権を設定したとしても、農地の使用収益者が変わるわけではありません。資金の貸主が農地を耕作するわけもなく、使用収益者は、今までと同じなのです。したがって、抵当権の設定について、同法3条又は5条の許可は不要です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

権利移動:抵当権の設定(農地法[01]3(1)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-21-1 | 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 2 | R02-21-4 | 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 3 | R01-21-2 | 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。 | × |

| 4 | H29-15-3 | 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H26-21-3 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 6 | H21-22-2 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。 | × |

| 7 | H17-25-4 | 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 8 | H09-21-1 | 農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の市街化区域外の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

4 正しい

相続により農地を取得する場合、農地法3条の許可を受ける必要はありません。この場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-21-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 2 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |

| 3 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 6 | H29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 7 | H28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 9 | H23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 10 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 11 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 12 | H15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 13 | H10-24-4 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |

| 14 | H08-17-3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 15 | H03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

肢2 についてお伺いします。

例外的に「4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可」が必要なのは宅建参考書や農水省のHPにも記載があります。だとすれば本問は正解かと思われるのですがいかがでしょうか?

失礼しました。私の質問は農地歩改正前のものでした。私の古い知識のためご迷惑をおかけしました。

受験者様

返信が遅くなって申し訳ありません。

疑問が解決したようで安心しました。

現行の農地法3~5条では、「農林水産大臣」の許可が要求される場面はありません。

許可権者は、「農業委員会」(3条許可)又は「都道府県知事等」(4条・5条許可)です。