【宅建過去問】(令和01年問02)意思表示

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

- Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取り消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。

- Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。

正解:4

設定の確認

1 正しい

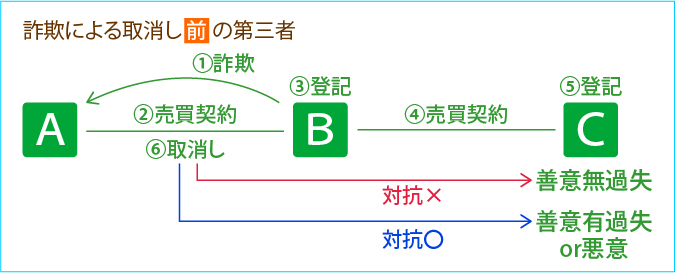

■第三者の位置付け

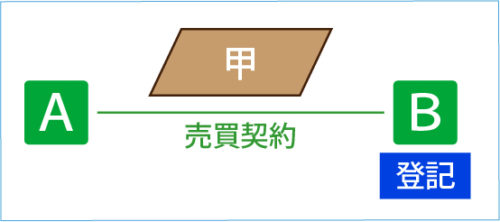

- 買主Bが売主Aをだます

- AとBの売買契約が成立

- AからBへの所有権移転登記

- Aが詐欺により取消し

- BがCに売却

- Cが所有権移転登記

というプロセスを経ており、転売を受けた第三者Cは、詐欺による取消後の第三者にあたります。

■登場人物の勝ち負け

この場合、売主Aと第三者Cとの優劣関係は、対抗問題として考えます(大判昭17.09.30。民法177条)。

つまり、買主Bを起点として、

- 取消しによる物権の復帰を求める売主A

- 買主からの取得を理由に所有権の移転を求める第三者C

という二人の間に二重譲渡類似の関係があると考えるのです。

本肢では、Cがすでに所有権移転登記を備えています。したがって、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張し、その返還を請求することができません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

|

|---|---|---|---|

| 1 | R01-02-1 | [AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。 | ◯ |

| 2 | 23-01-3 | A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。 | × |

| 3 | 19-06-1 | 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | 09-06-1 | Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。 | × |

2 正しい

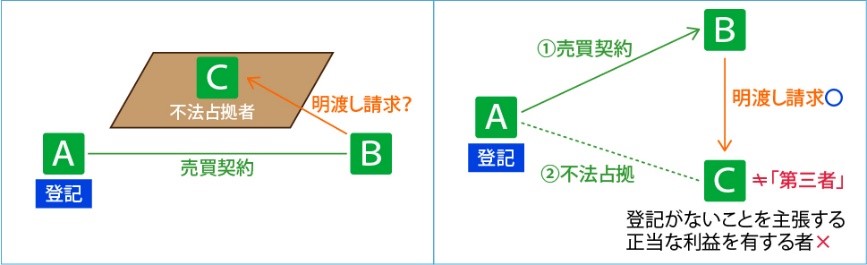

■第三者の位置付け

- 買主Bが売主Aをだます

- AとBの売買契約が成立

- AからBへの所有権移転登記

- BがCに売却

- Cが所有権移転登記

- Aが詐欺により取消し

というプロセスを経ており、転売を受けた第三者Cは、詐欺による取消前の第三者にあたります。

■登場人物の勝ち負け

この場合、売主Aは、契約の取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。逆にいえば、第三者が悪意である場合、取消しを対抗することが可能です。

本肢のCはBの詐欺について悪意です。したがって、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張し、その返還を請求することができます。

判断の基準になるのは、Cが善意無過失かどうかです。対抗問題ではありませんから、Cが所有権移転登記を受けているからといって、Cが保護されることはありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

|

|---|---|---|---|

| 1 | R01-02-2 | [AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 2 | 28-03-2 | 売主Aが買主Bの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | × |

| 3 | 14-01-4 | 買主が建物を、詐欺について善意無過失の第三者に転売して所有権移転登記を済ませても、売主は詐欺による取消しをして、第三者から建物の返還を求めることができる。 | × |

| 4 | 08-05-1 | 第三者が移転登記を受ける際に、売買契約が買主の詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知ることができなかった場合で、当該登記の後に売主により売主・買主間の売買契約が、取り消されたとき、第三者は、売主に対して土地の所有権を対抗できる。 | ◯ |

| 5 | 01-03-1 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している場合、Aが、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消したときは、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。 | × |

3 正しい

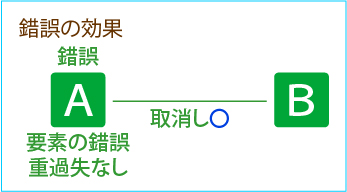

■錯誤の効果

まず、意思表示の当事者であるAB間について考えます。

意思表示に錯誤がある場合、①それが重要な錯誤であり、②表意者に重大な過失がなければ、表意者は、意思表示を取り消すことができます(民法95条1項1号、3項)。

本肢のAは、「重要な錯誤がある」「重大な過失がない」の要件をみたしていますから、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができます。

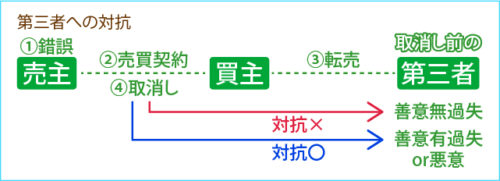

■第三者への対抗

Aから見て、Cは、錯誤による取消前の第三者にあたります。

この場合、Aは、この取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません(同条4項)。

この場合、Aは、この取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません(同条4項)。

しかし、本肢のCは、Aの錯誤について悪意です。したがって、Aは、Cに対して意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することが可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の前提]

AがBにAの所有する甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |

| 4 | H17-02-1 | 錯誤が、売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | × |

| 5 | H13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 6 | H10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |

| 7 | H02-04-3 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

[共通の前提]

AがBにAの所有する甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | × |

| 2 | R02-06-1 | Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合 | × |

| 3 | R02-06-4 | Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合 | × |

| 4 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 5 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |

| 6 | H30-01-2 | Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |

| 7 | H21-01-1 | 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。 | ◯ |

| 8 | H17-02-3 | 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | ◯ |

| 9 | H13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 10 | H13-02-4 | Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |

| 11 | H10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |

| 12 | H06-02-2 | Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。 | × |

| 13 | H02-04-3 | Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

| 例外の例外 | |||

| 14 | R02-06-3 | Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-02-3 | AがBに甲土地を売却した。Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 2 | H02-04-3 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことができるが、Aの錯誤について善意無過失のCに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

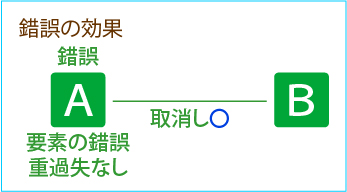

4 誤り

(肢3参照。)

Aには重要な錯誤があります。しかし、一方で、重大な過失もあったわけです。この場合、Aは、意思表示を取り消すことができません(民法95条1項1号、3項)。甲土地の返還を請求することは不可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の前提]

AがBにAの所有する甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |

| 4 | H17-02-1 | 錯誤が、売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | × |

| 5 | H13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 6 | H10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |

| 7 | H02-04-3 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

[共通の前提]

AがBにAの所有する甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | × |

| 2 | R02-06-1 | Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合 | × |

| 3 | R02-06-4 | Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合 | × |

| 4 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 5 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |

| 6 | H30-01-2 | Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |

| 7 | H21-01-1 | 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。 | ◯ |

| 8 | H17-02-3 | 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | ◯ |

| 9 | H13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 10 | H13-02-4 | Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |

| 11 | H10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |

| 12 | H06-02-2 | Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。 | × |

| 13 | H02-04-3 | Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |

| 例外の例外 | |||

| 14 | R02-06-3 | Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

肢3についてですが、民法改正に伴う書換前の原文の問題には「悪意のC」の記載がありません。ただ、肢2にはCは悪意である事が記載されています。

一般的に、宅建の問題では、このように同じ「C」であれば、その登場人物の性質は他の問題で描写されているCの性質を引き継いでいると考えるべきなのでしょうか。具体的には、この問題では肢1に「背徳的悪意者ではない」旨、肢2では「悪意」である旨が記載されているので、肢3を解く際には、例え肢3にはそれらは明記されていなくても、「Cは背徳的悪意ではないが、悪意である」である旨を踏まえた上で問題を解くべきなのでしょうか?

小泉様

ご質問ありがとうございます。

いいえ、違います。

各選択肢のCはそれぞれ別人であり、他の選択肢とは無関係にそれぞれ検討します。

全部の選択肢に共通する「設定」は、問題文(肢1よりも上の記述)のみです。

本問でいえば、

「AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた」

だけが、全部の選択肢に共通する設定です。

各選択肢の登場人物が別人である場合、

肢1ではC

肢2ではD

肢3ではE

というように、名前も変更する問題のほうが多数派です。

しかし、中には、この問題のように、「名前は同じだが別人」が出てくるものも存在します。

いずれの書きかたをされても、

「共通する『設定』は、問題文のみ」

を前提に解答する必要があります。