【宅建過去問】(平成02年問10)抵当権

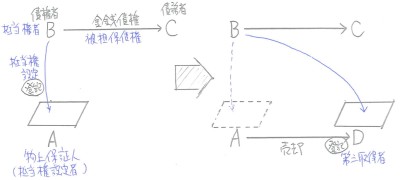

Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

- Bが抵当権を実行した場合、A、C及びDは、競買人になることができない。

- Bは、抵当権を実行しようとする場合、Dにその旨を通知し、抵当権消滅請求の機会を与える必要はない。

- Bは、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

- Bの抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。

正解:1

1 誤り

民法には、競買人の資格を限定する規定は存在しない。第三取得者(D)について、買受人となることができる旨規定しているが(民法390条)、これも確認的なものにすぎない。以上より、物上保証人(A)と第三取得者(D)は、買受人となることができる。

※民事執行法まで見ると、債務者(C)は、買受人となることができないと規定されている(同法68条)。

2 正しい

平成15年の法改正により、抵当権実行通知の制度は、廃止されている。したがって、Bは、通知の義務を負わない。

3 正しい

抵当権者が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる(民法375条1項本文)。

※これは、後順位抵当権者など利害関係者を保護するためのルールである。したがって、利害関係者が存在しないケースでは、最後の2年分を超えて抵当権を行使することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

抵当権(被担保債権の範囲)(民法[12]4(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-10-1 | 抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。 | × |

| 2 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内。 | × |

| 3 | 13-07-3 | 債務不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。 | ◯ |

| 4 | 07-06-2 | 抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、抵当権者は、抵当権設定者に対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。 | × |

| 5 | 02-10-3 | 抵当権者は、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。 | ◯ |

4 正しい

上位の抵当権が消滅した場合、後順位抵当権者の順位が繰り上がる。これを順位上昇(昇進)の原則という。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

抵当権(第三者への対抗要件)(民法[12]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-10-4 | 抵当権は不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。 | ◯ |

| 2 | 28-14-2 | 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。 | ◯ |

| 3 | 26-04-2 | 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。 | × |

| 4 | 22-05-1 | 抵当権設定者AとBとの抵当権設定契約が、AとCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。 | ◯ |