【宅建過去問】(平成02年問24)建築基準法

第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。

- 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。

- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建蔽率に係る制限は、適用されない。

- 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

正解:4

1 誤り

第一種低層住居専用地域において、容積率は、5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうちから都市計画で定める(建築基準法52条1項1号)。 「10/10以下」ではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

容積率の限度(建築基準法[06]1(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H17-22-4 | 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。 | × |

| 2 | H05-22-2 | 第一種低層住居専用地域内において、容積率の最高限度は、250パーセントである。 | × |

| 3 | H03-24-2 | 第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。 | × |

| 4 | H02-23-4 | 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。 | × |

| 5 | H02-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。 | × |

2 誤り

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。

「すべて10mを超えてはならない」わけではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-18-4 | 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 2 | H30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |

| 3 | H24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 4 | H19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |

| 5 | H13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |

| 6 | H06-21-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |

| 7 | H05-22-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |

| 8 | H02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |

3 誤り

第一種低層住居専用地域では、建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10から、都市計画で定める(建築基準法53条1項1号)。

「建蔽率に係る制限は、適用されない」わけではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建蔽率の限度(建築基準法[05]1(2))

建蔽率が無制限になる場合(建築基準法[05]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H29-19-1 | 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。 | ◯ |

| 2 | H03-23-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、2/10以下としなければならない。 | × |

| 3 | H03-24-1 | 第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建蔽率は、4/10を超えることはできない。 | × |

| 4 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| ①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物 | |||

| 1 | R02s-18-3 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。 | ◯ |

| 2 | H25-18-2 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |

| 3 | H23-19-4 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。 | × |

| 4 | H20-20-1 | 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。 | ◯ |

| 5 | H13-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。 | ◯ |

| 6 | H11-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。 | × |

| 7 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |

| 8 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |

| 9 | H01-20-1 | 防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |

| 特定行政庁が許可したもの | |||

| 1 | H28-19-3 | 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |

| 2 | H01-20-2 | 公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。 | ◯ |

| 3 | H01-20-3 | 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。 | × |

| その他のヒッカケ | |||

| 1 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |

4 正しい

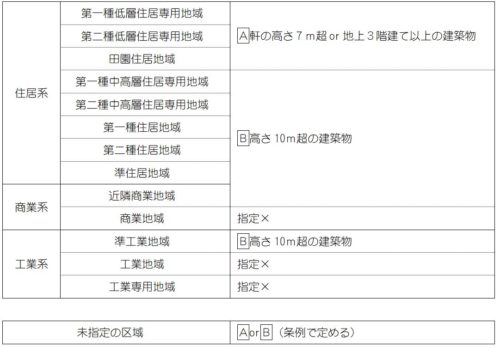

第一種低層住居専用地で、日影規制の対象となるのは、「軒の高さ7mを超える建築物」又は「地階を除く階数が3以上の建築物」である(建築基準法56条の2)。

本肢の建築物は、いずれの基準もみたしていないので、日影規制の制限を受けない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

日影規制(建築基準法[07]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-18-4 | 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。 | × |

| 2 | R02-18-4 | 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。 | × |

| 3 | H21-19-3 | 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。 | ◯ |

| 4 | H18-22-4 | 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 | ◯ |

| 5 | H07-24-1 | 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 | × |

| 6 | H07-24-2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。 | × |

| 7 | H07-24-3 | 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。 | ◯ |

| 8 | H07-24-4 | 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。 | × |

| 9 | H05-23-4 | 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。 | × |

| 10 | H04-23-3 | 近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。 | × |

| 11 | H03-24-4 | 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |

| 12 | H02-24-4 | 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。