【宅建過去問】(平成02年問25)盛土規制法

![]()

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあっては、その長をいうものとする。

- 本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。

- 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう特定盛土等には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。

- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。

- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

正解:3

1 正しい

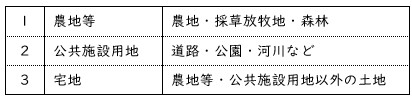

盛土規制法では、土地は以下の3種類に分類されます(同法2条1号)。

そして、「農地等」又は「公共施設用地」以外の土地は、全てが「宅地」です。

したがって、「工場用地」であっても、「宅地」と扱われます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

土地の分類(盛土規制法[01]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事等規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |

| 2 | H09-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |

| 3 | H05-27-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |

| 4 | H05-27-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |

| 5 | H05-27-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |

| 6 | H05-27-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | ◯ |

| 7 | H04-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。 | ◯ |

| 8 | H02-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地には、工場用地が含まれる。 | ◯ |

2 正しい

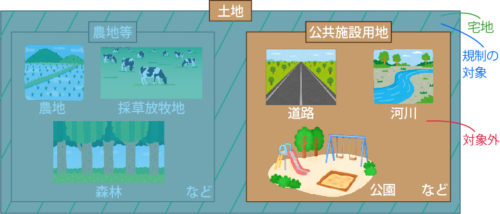

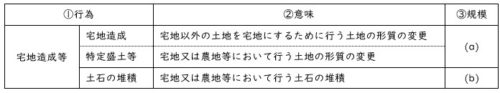

■「宅地造成等」とは(目的)

「宅地造成等」のうち、「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条3号)。本肢の「宅地において行う盛土」は、規模次第では「特定盛土等」に当たります。

■「宅地造成等」とは(規模)

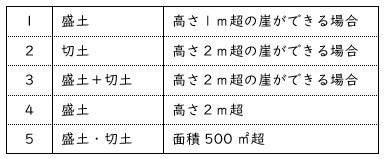

後は規模の問題です。知事の許可を要する「特定盛土等」は、以下の規模のものに限られます(同法2条2号、令3条)。

本肢では、「盛土をする土地の面積が500㎡を超える」というのですから、5に該当します。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

盛土(盛土規制法[01]2(2)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |

| 2 | H16-23-4 | 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。 | ◯ |

| 3 | H09-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |

| 5 | H02-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう特定盛土等には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。 | ◯ |

3 誤り

知事が工事の施行の停止を命じようとする場合は、原則として、弁明の機会を与える必要があります。弁明の機会を与えることなく停止命令ができるのは、緊急の必要があり、かつ、違法工事であることが明らかな場合、に限られます(盛土規制法20条4項)。

本肢は、この原則と例外とを区別することなく、「いつでも直ちに」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

監督処分・罰則(盛土規制法[02]2(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-19-4 | 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |

| 2 | H26-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |

| 3 | H23-20-2 | 都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |

| 4 | H15-24-4 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。 | × |

| 5 | H02-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。 | × |

4 正しい

宅地造成等に伴う災害防止のため必要がある場合、知事は、土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して、擁壁等の設置や改造など宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を勧告することができます(盛土規制法22条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

勧告(盛土規制法[02]4(2)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

| 2 | H27-19-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

| 3 | H25-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

| 4 | H18-23-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

| 5 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |

| 6 | H02-25-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。