【宅建過去問】(平成03年問10)贈与

![]()

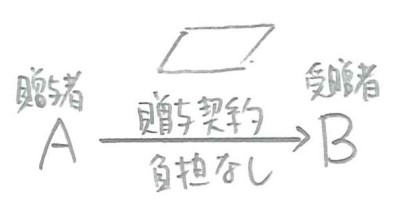

AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。

- その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。

- その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。

- その贈与が書面による死因贈与であったときは、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。

正解:4

1 正しい

書面によらない贈与は、原則として、各当事者が撤回することができる(民法550条本文)。例外は、履行の終わった部分である(同条ただし書き)。

本肢では、既に受贈者Bに対して、土地の所有権移転登記がなされている。これにより、「履行が終わった」と評価することができる(最判昭40.03.26)。したがって、贈与者Aは、贈与を撤回することができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bは、Aから建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||

| 1 | R02-09-2 | 負担付贈与契約が書面によらずになされた場合、贈与者は、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | 21-09-1 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。 | × |

| 3 | 10-09-1 | 贈与が書面によらない場合であっても、Bが第三者Cに対して甲建物を売却する契約を締結した後は、Aは、本件贈与を解除することができない。 | × |

| 4 | 03-10-1 | その贈与が書面によらないものであっても、Bに甲建物の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。 | ◯ |

2 正しい

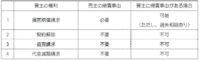

負担のない贈与について、贈与者は、原則として契約不適合担保責任を負う(民法559条、562条、563条など)。ただし、その責任は、軽減されている。贈与者は、贈与の目的である物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されているからである(同法551条1項)。

本肢の贈与は土地に関するものであるから、贈与契約の時点で目的物は特定している。そして、その時点で既に欠陥は、存在していた。したがって、Bは、欠陥のある土地を引き渡せば、その責任は果たされている。欠陥を担保する必要はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bは、Aから甲建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||

| 1 | R02-09-3 | 負担付贈与の場合、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |

| 2 | H25-01-2 | 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。 | × |

| 3 | H21-09-3 | Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その不具合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |

| 4 | H10-09-3 | 贈与契約締結後に、甲建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結当時に存在したものである場合、Aは、しろありの被害による建物の減価分についてBに対し担保責任を負わない。 | ◯ |

| 5 | H03-10-2 | その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。 | ◯ |

3 正しい

死因贈与については、遺贈に関する規定が準用される(民法554条)。 そして、遺言は、いつでも撤回できるし(同法1022条)、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(同法1023条)。

したがって、死因贈与が書面によるものであっても、後に別の内容の遺言をすることができる。その場合、抵触する部分については、後の遺言が優先する。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 17-12-3 | 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 | ◯ |

| 2 | 12-10-3 | 相続させる旨の遺言をした土地を第三者に売却した場合、遺言は取り消されたものとみなす。 | ◯ |

| 3 | 06-13-4 | Bに遺贈すると遺言した後で、Cに遺贈すると遺言した場合、Bは土地所有権を取得しない。 | ◯ |

| 4 | 03-10-3 | 書面による死因贈与の対象とした土地を、第三者に遺贈することができる。 | ◯ |

| 5 | 03-10-4 | 書面による死因贈与を、後に遺言によって取り消すことはできない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 10-09-4 | 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。 | ◯ |

| 2 | 03-10-4 | その贈与が書面による死因贈与であったときは、贈与者は、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。 | × |

4 誤り

死因贈与については、遺贈に関する規定が準用される(民法554条)。 そして、遺言は、いつでも撤回できる(同法1022条)。

したがって、死因贈与は、それが書面によるものであっても、後にいつでも撤回することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 17-12-3 | 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 | ◯ |

| 2 | 12-10-3 | 相続させる旨の遺言をした土地を第三者に売却した場合、遺言は取り消されたものとみなす。 | ◯ |

| 3 | 06-13-4 | Bに遺贈すると遺言した後で、Cに遺贈すると遺言した場合、Bは土地所有権を取得しない。 | ◯ |

| 4 | 03-10-3 | 書面による死因贈与の対象とした土地を、第三者に遺贈することができる。 | ◯ |

| 5 | 03-10-4 | 書面による死因贈与を、後に遺言によって取り消すことはできない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 10-09-4 | 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。 | ◯ |

| 2 | 03-10-4 | その贈与が書面による死因贈与であったときは、贈与者は、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

家坂先生

こんにちは。

肢2の解答について質問させていただきます。

「本肢の贈与は土地に関するものであるから、贈与契約の時点で目的物は特定している。そして、その時点で既に欠陥は、存在していた。したがって、Bは、欠陥のある土地を引き渡せば、その責任は果たされている。欠陥を担保する必要はない。」

もし、贈与される時にBは欠陥を知らなかったら、Aは契約不適合担保責任を負うということであってますか?

また、贈与するときにA、Bとも欠陥があることを知らなかったら、Aは契約不適合担保責任を負わないということであってますか?

お忙しい中申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます。

贈与契約における贈与者の担保責任については、令和2年施行の民法により、改正がなされました。

現行民法によれば、贈与者は、贈与の目的である物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されます(同法551条1項)。

贈与者や受贈者の欠陥に関する善意や悪意によって、結論は異なりません。