【宅建過去問】(平成04年問04)取得時効

AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

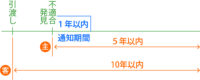

- Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。

- Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。

- Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもAは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。

- Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。

正解:1

1 誤り

占有権は、代理人によって取得することができ、これを代理占有という(民法181条)。そして、他人に賃貸し、賃借人に占有させることも、「代理占有」に該当する。

したがって、Aは、A自身の占有期間(7年間)に、賃借人の占有期間(3年間)、を加算することができ、占有期間は合計10年間となる。

Aは、占有開始時に善意無過失だったのだから、10年の経過により所有権を時効取得することができる(民法162条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-10‐1 | Aが所有する甲土地を占有するBが、甲土地をCに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |

| 2 | H14‐03‐1 | Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。 | × |

| 3 | H10‐02‐2 | Bは、平穏かつ公然とA所有の甲土地を占有している。Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |

| 4 | H04‐04‐1 | Bの所有地をAが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-10-1 | Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-10-3 | Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

| 3 | 27-04-2 | Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。 | × |

| 4 | 16-05-1 | Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。 | ◯ |

| 5 | 16-05-2 | Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。 | × |

| 6 | 16-05-3 | Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 | × |

| 7 | 10-02-1 | Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |

| 8 | 04-04-1 | Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |

2 正しい

短期取得時効成立の要件となる善意無過失は、「占有開始の時」について判定する(民法162条2項)。逆にいえば、占有の途中で悪意になったとしても、何ら影響はない。

したがって、合計10年間の占有を続ければ、土地を時効取得することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-10-3 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。 | × |

| 2 | R02-10-2 | Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Bは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |

| 3 | R02-10-3 | Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているDに売却し、Dが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Dは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

| 4 | H04-04-2 | Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

3 正しい

時系列に整理すると、

- BからDへの譲渡・所有権登記

- Aの時効完成

という順序であり、AにとってDは、時効完成前の第三者にあたる。

この場合、AとDの関係は対抗関係ではなく、Aは登記なくしてDに所有権を対抗することができる(最判昭41.11.22)。

B→D→Aと順次所有権が移転したに過ぎず、対抗関係は生じていないからである。

※時効完成後の第三者の場合には、対抗問題になる。比較して整理しておくこと。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 時効完成後の第三者 | |||

| 1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |

| 3 | H19-06-4 | 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | H13-05-4 | AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |

| 6 | H07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |

| 時効完成前の第三者 | |||

| 1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |

| 3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 5 | H27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |

| 6 | H24-06-1 | A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |

| 7 | H22-04-3 | Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 8 | H10-02-3 | CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 9 | H04-04-3 | Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 時効期間の起算点 | |||

| 1 | H22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |

4 正しい

取得時効は、「所有の意思をもって」占有(自主占有)した場合に限り、認められる(民法162条1項・2項)。「所有の意思がない」占有(他主占有)をいくら続けても、時効取得することはできない。

本肢のAの占有は、「賃借権に基づくもので所有の意思がない」というのだから、20年間継続したとしても、土地を時効取得することはできない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-10-3 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。 | × |

| 2 | H27-04-1 | A所有の甲土地を占有しているBが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。 | × |

| 3 | H26-03-4 | 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。 | × |

| 4 | H16-05-3 | Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 | × |

| 5 | H16-05-4 | A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った。Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。 | × |

| 6 | H04-04-4 | AがBの所有地を20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。 | ◯ |