【宅建過去問】(平成04年問09)不法行為

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。

- 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。

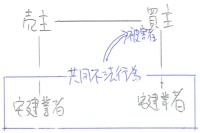

- 売主及び買主がそれぞれ別の宅地建物取引業者に媒介を依頼し、両業者が共同して媒介を行った場合において、両業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできない。

- 従業員Aが宅地建物取引業者Bの業務を遂行中に第三者Cに不法行為による損害を与えた場合、Bは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。

正解:2

1 誤り

不法行為による損害賠償請求権について、被害者側から相殺を主張すること、つまり、不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺することは許される(民法509条参照)。

※これに対し、以下の債権について、債務者である加害者から相殺を主張することはできない(民法509条)。

- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権

(悪意=積極的に他人を害する意思) - 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権

(不法行為の他、債務不履行に基づくものを含む。)

つまり、不法行為等により生じた債権を受働債権として相殺することはできない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺(民法[21]4(1)、民法[30]5(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-09-3 | Aは、令和XX年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。 | ◯ |

| 2 | H28-09-3 | 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。 | ◯ |

| 3 | H18-11-3 | Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。 | ◯ |

| 4 | H16-08-2 | Bは、A所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。BがAに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Bは、このAに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。 | × |

| 5 | H07-08-3 | AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有している。Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。 | ◯ |

| 6 | H04-09-1 | 不法行為の被害者は、損害賠償債権を目働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。 | × |

2 正しい

不法行為に基づく損害賠償債務は、何らの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る(最判昭37.09.04)。

※支払いにあたっては、損害発生時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

不法行為による損害賠償債務の履行遅滞(民法[30]5(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H19-05-1 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。 | ◯ |

| 2 | H12-08-4 | 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者から加害者へ履行の請求があった時から履行遅滞となり、被害者は、その時以後の遅延損害金を請求することができる。 | × |

| 3 | H04-09-2 | 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。 | ◯ |

3 誤り

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項)。これを共同不法行為という。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項)。これを共同不法行為という。

本肢でも、買主は、売主・買主双方の業者の共同不法行為によって損害を受けている。したがって、自らが依頼した業者のみならず、売主側の業者に対しても、損害賠償請求することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共同不法行為者の責任(民法[30]4)

[共通の設定(Q2~5)]

A及びCは、Aの過失とCの過失による共同不法行為によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

[共通の設定(Q2~5)]

A及びCは、Aの過失とCの過失による共同不法行為によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-09-3 | Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)。事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。 | × |

| 2 | H19-05-3 | 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。 | ◯ |

| 3 | H14-11-1 | Aは、Bに対するAとCの加害割合が6対4である場合は、Bの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。 | × |

| 4 | H14-11-2 | Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |

| 5 | H12-08-2 | 不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。 | ◯ |

| 6 | H04-09-3 | 売主及び買主がそれぞれ別の宅地建物取引業者に媒介を依頼し、両業者が共同して媒介を行った場合において、両業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできない。 | × |

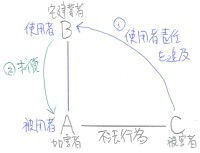

4 誤り

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。これを使用者責任という。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。これを使用者責任という。

本肢では、従業員Aが、宅建業者Bの業務遂行中に、第三者Cに不法行為を行っている。したがって、Bの使用者責任が発生している。Bが、Cに対して損害賠償した場合、Cは、Aに対して求償権を行使することができる(同条3項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

使用者の被用者に対する求償(民法[30]2(4))

[共通の設定]

Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

[共通の設定]

Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-07-ウ | Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Aに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 | ◯ |

| 2 | H25-09-1 | Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Bを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはAとDに過失がある。)。Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。 | ◯ |

| 3 | H25-09-2 | Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、被用者であるAに対して求償権を行使することはできない。 | × |

| 4 | H24-09-3 | Cの使用者責任が認められてBに対して損害を賠償した場合には、CはAに対して求償することができるので、Aに資力があれば、最終的にはCはBに対して賠償した損害額の全額を常にAから回収することができる。 | × |

| 5 | H20-11-3 | AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。 | × |

| 6 | H18-11-4 | Aの不法行為がCの事業の執行につき行われたものであり、Cが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、C自身は不法行為を行っていない以上、Cは負担した損害額の2分の1をAに対して求償できる。 | × |

| 7 | H14-11-3 | C、Bに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Aに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 8 | H14-11-4 | Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |

| 9 | H11-09-4 | CがAの行為につきBに対して使用者責任を負う場合で、CがBに損害賠償金を支払ったときでも、Aに故意又は重大な過失があったときでなければ、Cは、Aに対して求償権を行使することができない。 | × |

| 10 | H06-07-4 | Aは、Bに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。 | × |

| 11 | H04-09-4 | 従業員Aが宅地建物取引業者Cの業務を遂行中に第三者Bに不法行為による損害を与えた場合、Cは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。