【宅建過去問】(平成04年問44)手付

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、どれか。

- 手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。

- 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができないこととした。

- 手付は、解約手付として3,000万円とし、Aが契約の履行を完了するまでは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。

- AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。

正解:3

1 違反する

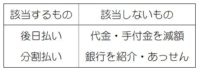

手付金について信用を供与することにより契約の締結を誘引する行為は、禁止されています(宅建業法47条3号)。

本肢の「手付金の分割払い」は、まさにこの禁止事項に該当します。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-イ | 宅地建物取引業者は、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 | × |

| 2 | R03-43-ア | マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 3 | R02s-26-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 | × |

| 4 | R02s-40-2 | 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-40-4 | 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。 | ◯ |

| 6 | H30-40-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 | × |

| 7 | H30-40-イ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 | ◯ |

| 8 | H29-34-1 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。 | ◯ |

| 9 | H29-34-3 | 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。 | × |

| 10 | H29-34-4 | 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 11 | H28-29-イ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。 | × |

| 12 | H28-34-4 | 宅地建物取引業者が、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。 | ◯ |

| 13 | H27-41-ウ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | ◯ |

| 14 | H26-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。 | × |

| 15 | H24-34-ウ | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。 | × |

| 16 | H24-41-ウ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 | ◯ |

| 17 | H23-41-ア | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 18 | H21-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。 | × |

| 19 | H20-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。 | × |

| 20 | H18-40-3 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 | × |

| 21 | H15-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。 | × |

| 22 | H13-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結する場合、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。 | × |

| 23 | H12-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。 | ◯ |

| 24 | H12-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結しようとしている。Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。 | × |

| 25 | H11-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとしている。Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。 | × |

| 26 | H11-42-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。 | ◯ |

| 27 | H09-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。 | × |

| 28 | H09-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介した。Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。 | × |

| 29 | H04-44-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結しようとしている。手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。 | × |

| 30 | H01-48-1 | 宅地建物取引業者Aが売主、買主が宅地建物取引業者Bという代金6,000万円の宅地の売買で、Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。 | × |

2 違反する

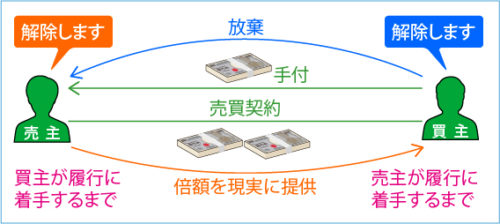

宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、特に定めがなかったとしても解約手付とされます(宅建業法39条2項本文)。本肢では、「契約の成立を称するもの」(証約手付)としていますが、このように定めたとしても、この30万円の手付は、解約手付と扱わるわけです。

つまり、契約の相手方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約を解除することが可能です(同項本文)。

本肢でいえば、Bは、手付の30万円を放棄するだけで契約を解除することができます。

本肢では、30万円の放棄に加えて、1,000万円を支払わなければ、契約を解除できないという特約をしています。これは買主に不利な特約なので、無効です(同条3項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | H19-43-4 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Aが契約の履行に着手していなくても、Bは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 3 | H09-39-2 | 契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 4 | H08-49-3 | 手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がない場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 5 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H29-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 5 | H28-28-ウ | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 6 | H27-40-ア | Aは、Bとの間の建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 | × |

| 7 | H25-38-ウ | A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。 | × |

| 8 | H22-39-3 | Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。 | × |

| 9 | H20-40-1 | Bが契約の履行に着手するまでにAが売買契約の解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに現実に提供しなければならないとの特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H19-34-1 | Aが建築工事完了前のマンション(代金1億円)の売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる。 | × |

| 11 | H18-39-3 | 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。 | ◯ |

| 12 | H18-41-1 | Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。 | × |

| 13 | H15-41-1 | 【中古住宅及びその敷地である土地(代金3,500万円、手付金500万円)】 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1,000万円を現実に提供償還して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 | ◯ |

| 14 | H13-41-3 | AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。 | × |

| 15 | H11-33-1 | 【宅地(代金4,000万円、手付金400万円)】 契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。 | × |

| 16 | H07-43-3 | 「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。 | × |

| 17 | H07-45-2 | その契約において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは支払い済みの手付金及び中間金を放棄して、Aはその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる」旨を特約した。 | × |

| 18 | H06-43-3 | AB間の合意で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Bは手付の半額を放棄し、Aは手付の全額を現実に提供して解除することができると定めても、Aは、手付の倍額を現実に提供しなければ、解除することができない。 | ◯ |

| 19 | H06-43-4 | AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を現実に提供して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額を現実に提供するだけでは、解除することはできない。 | ◯ |

| 20 | H05-43-1 | 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付を放棄して、また、Aは手付の3倍の額を現実に提供して、契約を解除することができる」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 21 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

3 違反しない

【手付の額の制限】

手付の額の上限は、代金の20%です(宅建業法39条1項)。

本問では、代金が1億7,000万円ですから、手付の上限額は、3,400万円ということになります。

3,000万円を手付として受領することは宅建業法に違反しません。

※手付金の金額が1,000万円を超えていますから、手付金等の保全措置が必要です。

【手付解除できる当事者】

手付の授受があった場合、相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます(宅建業法39条2項)。

本肢の特約は、「『売主Aが履行を完了するまで』買主Bが手付放棄による解除ができる」としています。これは、「売主Aが履行に着手するまで」手付解除可能とする原則的なルールよりも、買主にとって有利です。

したがって、特約は有効です(同条3項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H28-34-3 | Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |

| 5 | H26-31-ウ | 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 6 | H23-37-1 | 当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 7 | H22-39-4 | Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | H22-40-3 | Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。 | × |

| 9 | H21-37-2 | AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 10 | H21-39-1 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 11 | H19-43-4 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Aが契約の履行に着手していなくても、Bは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 12 | H18-40-4 | 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。 | ◯ |

| 13 | H14-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物を売買する。Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を現実に提供することによる契約解除はできない。 | ◯ |

| 14 | H09-39-2 | 売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H09-39-3 | 売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から45日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 16 | H08-49-3 | 手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がない場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 17 | H08-49-4 | 宅地の引渡しがあるまでは、いつでも手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がある場合、Bは、Aが契約の履行に着手していたとしても、手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 18 | H04-44-3 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 手付は、解約手付として3,000万円とし、Aが契約の履行を完了するまでは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。 | ◯ |

| 19 | H03-49-3 | 【土地付建物(価格1億5,000万円、手付金2,030万円】 Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金を放棄して契約を解除することができない。 | × |

4 違反する

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。 本問では代金が1億7,000万円ですから、その10分の2である3,400万円が限度額です。

しかし、本肢の特約では、違約金が2,500万円、損害賠償の予定額が1,000万円で、合計3,500万円になっています。このような特約を定めることはできません。

※この場合、損害賠償の予定額・違約金に関する定めの全てが無効となるわけではなく、10分の2を超える部分のみが無効とされます(同法38条2項)。本肢では、「両者の合計が3,400万円」という特約を定めたことになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

解説2の手附は手付のことでしょうか?

鈴木様

お問い合わせありがとうございます。

「手附」は、「手付」と同じ意味です。

しかし、現在の宅建業法では「手付」に統一されています。

改正前の古い表現を残してしまい、申し訳ありません。

その点を含め、この問題の解説は、全体に古臭い感じがします。

全面的に書換えますので、しばらくお待ちください。

ちなみに、平成29年以前は、「手付け」という第三の表現もありました。

そのへんについてコラムを書いたことがあります。

「手付」と「手附」と「手付け」の話

全体をメンテナンスして、最近の解説に合わせました。

ありがとうございます。コラムも拝見いたしました。良い息抜きになりました。

最近気になるのは、「主たる事務所の最寄り」と「本店の最寄りの」です。模擬試験で「本店の~」と出ていて混乱しました。

鈴木様

返信ありがとうございます。

「本店」と「主たる事務所」の問題ですが、宅建試験の問題を解く上では、

・本店=主たる事務所

・支店=従たる事務所

と考えれば、全ての問題を解くことができます。

それ以上の詳細な知識は、会社法や商業登記法の問題であり、宅建では必要がありません。

興味があれば、本試験終了後に勉強しましょう。