【宅建過去問】(平成11年問10)売主の担保責任

![]()

AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する。

Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていたときでも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。

(廃止された条文に関する出題のため削除します。)- AがDに設定していた契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。

- Bが、この建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。

正解:1

1 正しい

他人物売買契約も、当事者間(AB間)においては有効である(民法561条)。

目的物の所有者Cに売却の意思がなかったとしても、この結論には変わりがない(最判昭25.10.26)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-02-2 | Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。 | × |

| 2 | 29-05-4 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。 | ◯ |

| 3 | 21-10-3 | 他人の所有物を目的物とした場合、売買契約は無効である。 | × |

| 4 | 13-01-1 | 共有者の一人が共有物全体を売却した場合、売買契約は有効である。 | ◯ |

| 5 | 11-10-1 | 所有者に売却意思がなくても、他人物の売買契約は有効に成立する。 | ◯ |

| 6 | 01-04-1 | 売買契約の目的物である土地が第三者の所有であって、当該第三者に譲渡の意思がないときは、契約は無効となる。 | × |

3 誤り

■損害賠償請求について

民法は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合についても、目的物が契約の内容に適合しないものである場合のルールを準用している(同法565条)。

したがって、「Dの抵当権が設定されていること」がAB間の契約の内容に適合しないのであれば、買主Bは、売主Aの担保責任を追及することが可能である。そして、担保責任を追及する方法の一つとして、損害賠償の請求も可能である(同法564条、415条)。

本肢は、「損害の賠償請求はできない」とする点が誤り。

■弁済額の償還請求について

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権が存していた場合において、買主Bが費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、Bは、売主Aに対し、その費用の償還を請求することができる(民法570条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 抵当権がある場合 | |||

| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。甲土地には、Cを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記もされていた。 | |||

| 1 | 28-06-3 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。 | × |

| 2 | 28-06-4 | Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。 | ◯ |

| 3 | 20-09-2 | 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。 | ◯ |

| 4 | 17-09-3 | 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。 | × |

| 5 | 11-10-3 | AがCに設定していた契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、BがCに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。 | × |

| 6 | 08-08-3 | この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Dが競落したとき、Bは、Aに対して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 7 | 04-06-3 | Bは、Cの抵当権が設定されていることを知らなかったときであっても、Cが抵当権を実行する前においては、Aに対し、売買契約を解除することができない。 | × |

| 8 | 02-06-1 | Aは、契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 9 | 01-04-4 | その土地に抵当権が設定されていて、買主がそのことを知らなかったときであっても、買主は、その事実を知ったとき、抵当権が行使された後でなければ、契約を解除することができない。 | × |

| 地上権がある場合 | |||

| 1 | 05-08-4 | 売買の目的物である土地に第三者が登記済みの地上権を有していて、買主が利用目的を達成することができなかった場合、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。 | ◯ |

4 誤り

「建物を買い受ける契約を締結」したのに、引渡しを受けた建物には「しろありによる被害」がありました。これは、売主の契約不適合責任が問われるケースです(民法562条、563条、564条)。

契約不適合があった場合、買主は、売主に対して債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができます(同法564条、415条1項本文)。ただし、例外的に、売主が自分に帰責事由がないことを証明すれば、この損害賠償責任を免れることができます(同項ただし書き)。

本肢では、「売主Aが契約締結時に契約不適合の事実を知っていたとき」に限って、買主BがAに損害賠償請求をすることができるとしています。

しかし、事実を知っていたかどうか、の問題ではありません。Aが「自分に帰責事由がないこと」を証明しない限り、契約不適合の事実を知らなかった場合でも、Bに生じた損害を賠償する義務を負います。

※「契約不適合について知らなかったら損害賠償を請求されない。」というルールであれば、売主は、「何も知らなければ何の損害も賠償しない。」というおかしな結果が出ます。「知らないほど得をする。」というのは理不尽です。「建物状況調査なんて絶対しちゃダメ!」ということになってしまいます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-04-4 | 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。 | ◯ |

| 2 | R02s-07-2 | 甲土地の売買契約における売主Aが買主Bに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 3 | H26-01-3 | 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨が、民法の条文に規定されている。 | × |

| 4 | H23-02-4 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行による損害賠償責任を負う。 | × |

| 5 | H14-07-1 | AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする。賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。 | ◯ |

| 6 | H11-10-4 | Bが、甲建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

肢4に関して質問です。買主が売主に損害賠償請求をする場合には、売主の帰責事由が必要だと思いますが、Aは「建物の柱の数本に、しろありによる被害があること」を契約締結時に知らないので、Aは無過失(=帰責事由なし)なので、Bは損害賠償請求できない。と考えたのですが、どこの認識が間違っているか教えていただけたら幸いです。

みな0037様

返信が遅くなって申し訳ありません。

令和2年の民法改正の際、この選択肢の解説の修正が不十分なものになっていました。

ご不便をお掛けして申し訳ありません。

再修正が必要なのですが、少し時間が必要です。

今週中(日曜日まで)には修正しますので、それまで時間を下さい。

何卒よろしくお願いします。

みな0037様

大変お待たせしました。

肢4について現在の民法に従って解説をやり直しました。

お手数ですが、ご確認いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

大変わかりやすい解説ありがとうございました(^_-)-☆

とんでもないです。

こちらこそ、解説の不備をご指摘いただき、ありがとうございます。

助かりました。

引き続きよろしくお願いします。

肢3の契約不適合担保責任の損害賠償請求について、売主の帰責事由が必要で、買主は善意でなければ追求することができないという認識でしたが、Bは契約時に抵当権の存在を知っていたので、損害賠償の請求が可能というところが理解できないです。

債務不履行のところと混乱してるかもしれません。

28-06-1 Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。

解答にはBは善意か悪意が関係なく、Aに対して損害賠償を請求可能。

教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。

ホンケ様

ご質問ありがとうございます。

残念ですが、この認識が誤っています。

債務不履行一般の話でも、そのうちの売主の契約不適合担保責任に限定しても、考えかたは、共通です。

以下の2点を確認しましょう。

例外的に「買主に帰責事由がある場合」には、買主が損害賠償請求をすることができません。

この知識が「買主の善意・悪意」と間違えてインプットされているのではないでしょうか。

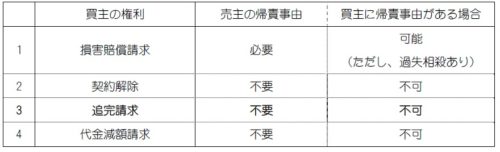

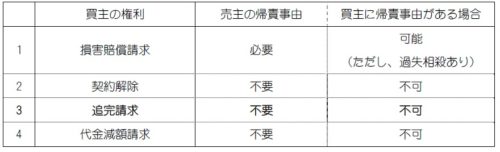

講義では、下の表を使って整理しています。 この機会に、[Step.1]基本習得編と[Step.2]実戦応用編で、確認しておきましょう。

この機会に、[Step.1]基本習得編と[Step.2]実戦応用編で、確認しておきましょう。

■民法[24]売買契約

3.売主の契約不適合担保責任