【宅建過去問】(平成16年問20)建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。

- 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

- 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

正解:2

1 正しい

建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の制限にしたがう(建築基準法91条)。したがって、本肢では近隣商業地域を基準として考えることになる。

そして、近隣商業地域では、許可を得なくても、カラオケボックスを建てることができる(建築基準法48条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

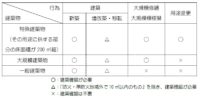

異なる地域にまたがる場合の用途制限(建築基準法[04]3)

用途制限(建築基準法[04]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |

| 2 | H25-18-4 | 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。 | ◯ |

| 3 | H22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |

| 4 | H16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |

| 5 | H04-23-4 | 近隣商業地域120㎡と第二種住居地域80㎡にまたがる敷地に、倉庫業を営む倉庫を建築することはできない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-18-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。 | × |

| 2 | R03s-18-3 | 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。 | × |

| 3 | R02-18-2 | 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。 | × |

| 4 | R01-18-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。 | × |

| 5 | R01-18-2 | 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。 | ◯ |

| 6 | H30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |

| 7 | H28-19-1 | 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。 | ◯ |

| 8 | H28-19-2 | 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。 | × |

| 9 | H26-18-1 | 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。 | ◯ |

| 10 | H26-18-2 | 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。 | × |

| 11 | H23-19-1 | 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。 | × |

| 12 | H22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |

| 13 | H22-19-2 | 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。 | ◯ |

| 14 | H22-19-3 | 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。 | × |

| 15 | H22-19-4 | 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。 | ◯ |

| 16 | H20-21-1 | 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。 | ◯ |

| 17 | H20-21-2 | 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。 | × |

| 18 | H19-22-1 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。 | × |

| 19 | H16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |

| 20 | H15-21-4 | 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。 | ◯ |

| 21 | H14-20-1 | 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。 | × |

| 22 | H14-20-2 | 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。 | ◯ |

| 23 | H14-20-3 | 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。 | ◯ |

| 24 | H14-20-4 | 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。 | ◯ |

| 25 | H13-25-2 | 甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。 | ◯ |

| 26 | H12-23-1 | 病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | × |

| 27 | H12-23-2 | 老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | ◯ |

| 28 | H12-23-3 | 図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。 | × |

| 29 | H12-23-4 | 大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | × |

| 30 | H10-21-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。 | × |

| 31 | H10-21-2 | 第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。 | × |

| 32 | H10-21-3 | 近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。 | ◯ |

| 33 | H10-21-4 | 工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。 | × |

| 34 | H07-22-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。 | × |

| 35 | H07-22-2 | 第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。 | × |

| 36 | H07-22-3 | 第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。 | ◯ |

| 37 | H07-22-4 | 近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。 | × |

| 38 | H06-23-1 | 第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。 | × |

| 39 | H06-23-2 | 火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。 | × |

| 40 | H06-23-3 | 近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。 | × |

| 41 | H06-23-4 | 第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。 | ◯ |

| 42 | H05-22-4 | 第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。 | × |

| 43 | H04-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。 | ◯ |

| 44 | H04-24-2 | 商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。 | × |

| 45 | H04-24-3 | 映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。 | × |

| 46 | H04-24-4 | 住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。 | × |

| 47 | H03-22-1 | 第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。 | ◯ |

| 48 | H03-22-2 | 工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。 | × |

| 49 | H03-22-3 | 近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。 | × |

| 50 | H03-22-4 | すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。 | × |

| 51 | H01-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。 | ◯ |

| 52 | H01-24-2 | 第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。 | × |

| 53 | H01-24-3 | 近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。 | × |

| 54 | H01-24-4 | 工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。 | × |

2 誤り

斜線制限の適用にあたり、建築物が2以上の地域、地区にわたる場合には、建築物の各部分ごとに、制限適用の有無を検討する(建築基準法56条5項)。したがって、建築物の各部分ごとに斜線制限適用の有無を考えることになる。

本肢では、建築物の敷地の過半が北側斜線制限の適用のない第一種住居地域内に存したとしても、建物全体に北側斜線制限が適用されなくなるわけではない。第二種低層住居専用地域に存する建築物の部分には、北側斜線制限の適用がある(建築基準法56条1項3号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

異なる用途地域にまたがる場合の斜線制限(建築基準法[07]3(4))

北側斜線制限(建築基準法[07]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 2 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |

| 3 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-18-4 | 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 2 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 3 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |

| 4 | H18-22-1 | 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。 | × |

| 5 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |

| 6 | H05-23-3 | 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。 | ◯ |

3 正しい

敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の割合に応じて按分計算により算出された数値となる(建築基準法52条7項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

異なる地域にまたがる場合の容積率(建築基準法[06]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H16-20-3 | 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。 | ◯ |

| 2 | H03-23-2 | 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。 | × |

| 3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |

4 正しい

防火地域と準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合されればよい(建築基準法65条2項ただし書き)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-17-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |

| 2 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |

| 3 | H23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |

| 4 | H16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |

| 5 | H13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |

| 6 | H09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |

| 7 | H01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |

はじめまして。このサイトには本当にお世話になっています。ありがとうございます

お尋ねしたいことがございます。

平成10年の問22の1肢において

敷地Aのみに建築する場合の容積率の最高限度を敷地Aのみで計算し算出ているのに対し

平成16年の問20の3肢では

建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

となっています。

いくら考え、調べても理解することができません、できればで結構ですので教えていただければ助かります。

ひろ様

御質問ありがとうございます。

回答が遅くなって申し訳ありません。

質問にお答えします。

容積率は、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」として求めます。「敷地内のどの位置に建築物が建築されるか」は、関係がありません。

まずは、平成10年問22を見てみましょう。

https://e-takken.tv/10-22/

■肢1

「敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合」とありますので、「敷地面積=敷地Aの面積(180㎡)」として計算します。

■肢3

同じ問題でも肢3では、「敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合」とあります。したがって、「敷地面積=敷地A+Bの面積(300㎡)」として計算します。

これを踏まえて、平成16年問20肢3を検討します。

https://e-takken.tv/16-20/

ここでは、

「建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合」

とあります。つまり、上の肢3のパターンです。したがって、「敷地面積」は、「またがる両方の地域の面積の合計」になります。この敷地のうち、どの部分に建築物を建築するかによって、答えは異なりません。

具体的な容積率は、「それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出」する方法で計算します。

以上について、講義編も御覧ください。

【講義編】建築基準法[06]容積率

!!!!!なるほど。よくわかりました。

丁寧にありがとうございます!

今年が初受験ですがこのサイトに出会って本当によかったです。

ひろ様

わざわざ御返信ありがとうございます。

初受験→合格、行けそうですね。

合格発表の後は、合格体験記をよろしくお願いします!

こんにちは。

先日質問させていただきました。ひろです

宅建試験を予定通り受験しました。

自己採点で43点でした!!

ほんとうに感動しました。

こんな素晴らしいサイトに出会えてよかったです。

こんな僕の体験でよろしければ、合格発表が終わり次第

合格体験記を書かせて頂きたいのですが

よろしいでしょうか。

ひろ様

初受験で43点!

素晴らしい成績ですね。

合格確実。

おめでとうございます。

合格体験記の件、ぜひともお願いします。

合格発表の日に、投稿フォームをオープンしますので、それまで書き溜めておいてください。

よろしくお願いします。