【宅建過去問】(平成17年問07) 弁済

![]()

Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。

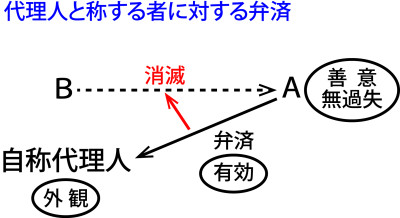

- Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。

- Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。

- Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

正解:2

1 誤り

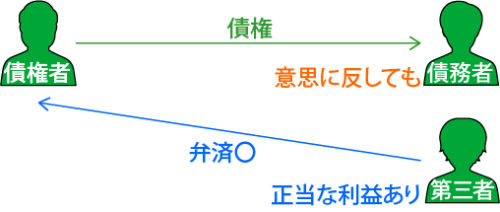

Aが賃料を支払わないと、土地の賃貸借契約が解除され、建物が取り壊されることになる。この場合、AC間の建物賃貸借契約も無意味なものとなる。そのため、Cは借賃支払について正当な利益を有しているといえる(最判昭63.07.01)。

そして、正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても、第三者弁済をすることができる(民法474条2項)。

したがって、Cは、Aの意思に反しても、債務の弁済をすることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

第三者による弁済(民法[20]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 20-08-1 | 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済できる。 | ◯ |

| 2 | 20-08-4 | 借地上の建物の賃借人が土地賃借人に代わって地代を弁済した場合、土地賃貸人は地代不払を理由に借地契約を解除できない。 | ◯ |

| 3 | 17-07-1 | Bは、土地所有者Aから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Bの意思に反して、債務を弁済することはできない。 | × |

| 4 | 16-04-1 | 正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても、弁済することができる。 | × |

| 5 | 11-05-1 | Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。 | ◯ |

| 6 | 05-06-1 | BのAからの借入金100万円の弁済について、Bの兄Cは、Bが反対しても、Aの承諾があれば、Aに弁済することができる。 | × |

| 7 | 04-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債権者・債務者の反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。 | ◯ |

| 8 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債務者の債権者に対する債務を弁済することができる。 | ◯ |

2 正しい

弁済を受領した者には受領権限がないが、Bの代理人と称しているため、受領権者としての外観を有する者に該当する。そして、Aは、自称代理人に受領権限がないことについて善意無過失である。この場合、Aの自称代理人に対する弁済は、有効となる(民法478条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

弁済受領者(民法[20]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-07-1 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 | × |

| 2 | R01-07-2 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |

| 3 | R01-07-3 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |

| 4 | 17-07-2 | 債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。 | ◯ |

| 5 | 11-05-3 | 偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。 | ◯ |

| 6 | 05-06-3 | 債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。 | ◯ |

3 誤り

| 銀行の自己宛小切手 | ◯ |

| 銀行が支払保証した小切手 | ◯ |

| 自分振出の小切手 | × |

銀行の自己宛小切手や銀行の支払保証がある小切手であれば、支払いが確実である。したがって、これらを提供することは、有効な弁済の提供となる。これに対し、個人振り出しの小切手では、支払いの保証がない。したがって、これを提供したとしても、債務の本旨に従った弁済の提供ということはできない(民法493条、最判昭35.11.22)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

弁済の提供(民法[20]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 効果 | |||

| 1 | 18-08-1 | 代金債務につき弁済の提供をしないと、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。 | ◯ |

| 方法 | |||

| 1 | 18-08-4 | 自分振出しの小切手を持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。 | ◯ |

| 2 | 17-07-3 | 自分振出しの小切手を提供すれば、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。 | × |

| 3 | 16-04-4 | 売主が残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、買主は売買代金を現実に提供しなければ、履行遅滞の責任を負う。 | × |

| 4 | 04-11-1 | 賃借人が家賃を支払おうとしても、賃貸人がこれを受領せず、以後の家賃の受領を明確に拒んだ場合においても、賃借人は、家賃を供託しないと、履行遅滞になる。 | × |

4 誤り

供託ができるのは、

- 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)、

- 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)、

- 誰に弁済したらよいのか不明の場合

など一定の場合に限られる(民法494条)。

本肢は、「特段の理由がなくとも、・・・供託」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

供託(民法[20]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 20-08-2 | 土地賃貸人が地代を受け取らない場合、借地上の建物賃借人は、供託できる。 | ◯ |

| 2 | 17-07-4 | 債務者は、特段の理由がなくても、供託により債務を免れることができる。 | × |

| 3 | 05-05-4 | 債務者が譲渡人名義の債権譲渡通知を受領したが、譲渡人が譲渡を否認している場合、債務者は供託により免責を受けることができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。