【宅建過去問】(平成17年問29)不動産鑑定評価基準

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

- 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

- 資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。

- 取引事例比較法における取引事例は、地域要因の比較を不要とするため、近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択しなければならない。

- 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF(Discounted Cash Flow)法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。

正解:3

1 正しい

正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう(不動産鑑定評価基準 総論5章3節Ⅰ-1)。

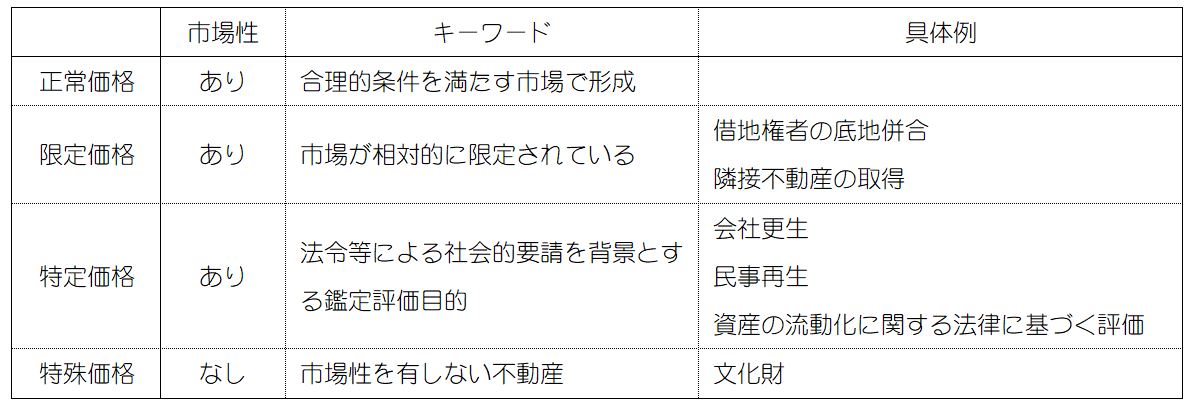

※正常価格の他に、限定価格・特定価格・特殊価格という紛らわしい言葉が使われている。大づかみにキーワードだけでも覚えておこう。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

価格の種類(税・鑑定[09]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 全般 | |||

| 1 | H28-25-1 | 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、市場性を有しない不動産については、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。 | × |

| 正常価格 | |||

| 1 | H22-25-3 | 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。 | ◯ |

| 2 | H17-29-1 | 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。 | ◯ |

| 限定価格 | |||

| 1 | H30-25-4 | 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。 | × |

| 2 | H07-33-2 | 市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格を限定価格という。 | × |

| 特定価格 | |||

| 1 | H30-25-4 | 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。 | × |

| 2 | H20-29-3 | 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | × |

| 3 | H17-29-2 | 資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。 | ◯ |

| 4 | H16-29-1 | 不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | ◯ |

| 5 | H07-33-2 | 市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格を限定価格という。 | × |

| 特殊価格 | |||

| 1 | R02-25-3 | 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。 | ◯ |

| 2 | H20-29-3 | 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | × |

2 正しい

資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない(同基準 総論5章3節Ⅰ-3。肢1の表)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

価格の種類(税・鑑定[09]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 全般 | |||

| 1 | H28-25-1 | 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、市場性を有しない不動産については、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。 | × |

| 正常価格 | |||

| 1 | H22-25-3 | 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。 | ◯ |

| 2 | H17-29-1 | 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。 | ◯ |

| 限定価格 | |||

| 1 | H30-25-4 | 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。 | × |

| 2 | H07-33-2 | 市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格を限定価格という。 | × |

| 特定価格 | |||

| 1 | H30-25-4 | 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。 | × |

| 2 | H20-29-3 | 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | × |

| 3 | H17-29-2 | 資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。 | ◯ |

| 4 | H16-29-1 | 不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | ◯ |

| 5 | H07-33-2 | 市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格を限定価格という。 | × |

| 特殊価格 | |||

| 1 | R02-25-3 | 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。 | ◯ |

| 2 | H20-29-3 | 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 | × |

3 誤り

取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択する。例外は、以下の場合である(同基準 総論7章1節Ⅰ-2(1)①)。

| 必要やむを得ない場合 | 近隣地域の周辺地域 |

| 最有効使用が標準的使用と異なる場合 | 同一需給圏内の代替競争不動産 |

本肢は、「近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

取引事例比較法(事例の選択)(税・鑑定[09]3(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-25-3 | 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。 | × |

| 2 | R05-25-4 | 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。 | ◯ |

| 3 | H24-25-3 | 取引事例比較法においては、時点修正が可能である等の要件をすべて満たした取引事例について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとするが、必要やむを得ない場合においては、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから選択することができる。 | ◯ |

| 4 | H17-29-3 | 取引事例比較法における取引事例は、地域要因の比較を不要とするため、近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択しなければならない。 | × |

| 5 | H11-29-3 | 取引事例比較法における取引事例は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものでなければならないが、必要やむを得ない場合には、近隣地域の周辺の地域に係るものから、また対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等には,同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうちからも選択できる。 | ◯ |

4 正しい

不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする(同基準 各論3章4節)。

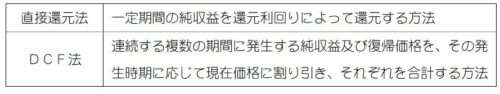

※収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF法がある。両者を比較して理解しておくこと。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

収益還元法(直接還元法とDCF法)(税・鑑定[09]3(4)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H19-29-4 | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。 | × |

| 2 | H17-29-4 | 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF(Discounted Cash Flow)法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。 | ◯ |

| 3 | H11-29-4 | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益の現価の総和を求める手法であり、そのうちの直接還元法では、対象不動産の収益価格は、総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。 | × |