【宅建過去問】(平成17年問49) 建物に関する知識

建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。

- コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

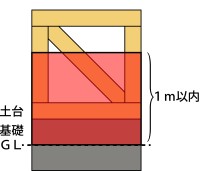

- 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。

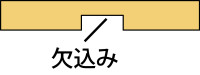

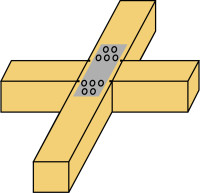

- 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。

正解:3

1 正しい

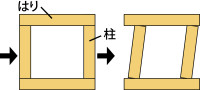

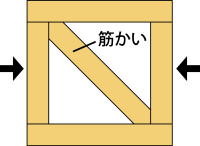

耐力壁とは、地震や風など水平力(横からの力)に抵抗し、建物の変形を防ぐための壁である。

例えば、はりと柱しか存在しないとする。この構造でも、上からの力には耐えることができる。しかし、左右から押された場合には、平行四辺形に変形してしまう(左図)。これを防ぐため、斜め方向に筋かいを入れる必要がある(中図)。ただし、これだけでは、左右から引っ張られたときに耐えることができない(筋交いが抜けてしまう)。そこで、はり・柱と筋交いを金属性の筋かいプレートで固定する(右図)。これにより、左右から押す力・引っ張る力の両方に耐える耐力壁が完成する。

|

|

|

耐力壁とは、このように、水平力に対し、壁全体の構造によって抵抗するものである。したがって、耐力壁と周囲の柱・はりとの接合部は、存在応力を伝えられる構造にしなければならない(建築基準法施行令78条の2第1項4号)。

2 正しい

セメントペースト、モルタル、コンクリートは、それぞれ左図のような材料から構成されている。

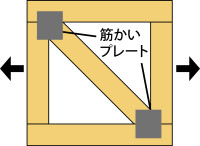

特に重要なのは、水の量である。コンクリート中の水の量が少なければ、強度が上がり、耐久性が高い。一方、乾燥するまでの時間が短く、例えば、型枠の隅まで流れていかないなど、施工が困難となってしまう。このような要素を考慮し、コンクリートに求められる打上がりの均質さ、密実さ、必要な強度が得られるよう、コンクリートの調合を定めなければならない(建築基準法施行令74条3項)。

|

|

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H26-50-2 | モルタルは、一般に水、セメント及び砂利を練り混ぜたものである。 | × |

| 2 | H26-50-3 | 骨材とは、砂と砂利をいい、砂を細骨材、砂利を粗骨材と呼んでいる。 | ◯ |

| 3 | H26-50-3 | コンクリートは、水、セメント、砂及び砂利を混練したものである。 | ◯ |

| 4 | H17-49-2 | コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。 | ◯ |

| 5 | H15-50-3 | 鉄筋コンクリート造に使用される骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含んではならない。 | ◯ |

3 誤り

構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面(図のGL=Ground Level)から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない(建築基準法施行令49条2項)。

構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面(図のGL=Ground Level)から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない(建築基準法施行令49条2項)。

本肢は、「有効な防腐措置」と「虫害防止措置」が逆になっている。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 含水率と強度 | |||

| 1 | H30-50-1 | 木造建物を造る際には、強度や耐久性において、できるだけ乾燥している木材を使用するのが好ましい。 | ◯ |

| 2 | H29-50-1 | 木材の強度は、含水率が小さい状態の方が低くなる。 | × |

| 3 | H27-50-1 | 木造は湿気に強い構造であり、地盤面からの基礎の立上がりをとる必要はない。 | × |

| 4 | H24-50-2 | 木造建物の寿命は、木材の乾燥状態や防虫対策などの影響を受ける。 | ◯ |

| 5 | H22-50-3 | 木材の強度は、含水率が大きい状態のほうが小さくなる。 | ◯ |

| 6 | H15-50-2 | 木材の強度は、含水率が大きい状態の方が大きくなるため、建築物に使用する際には、その含水率を確認することが好ましい。 | × |

| 7 | H13-50-4 | 木材の辺材は、心材より腐朽しやすい。 | ◯ |

| 8 | H10-48-3 | 木造建築物に用いる木材は、気乾状態に比べて湿潤状態の方が強度が大きくなるが、湿潤状態では、しろあり等の虫害や腐朽薗の害を受けやすい。 | × |

| 圧縮と強度 | |||

| 1 | H13-50-3 | 木材に一定の力をかけたときの圧縮に対する強度は、繊維方向に比べて繊維に直角方向のほうが大きい。 | × |

| 2 | H08-22-1 | 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の材料強度は、繊維方向の圧縮の材料強度よりも大きい。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H18-49-2 | 木造建築物において、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 | ◯ |

| 2 | H17-49-3 | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。 | × |

4 正しい

欠込みとは、木材同士の接合のために木材の一部を欠きとることをいう(左図)。欠込みは、木材の繊維を断ち切り、その強度を低下させる。したがって、耐力壁(肢1参照)の筋交いに欠込みをすることは、原則として許されない。例外は、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときである(建築基準法施行令45条2項。右図)。

|

|

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-50-1 | 木構造は、主要構造を木質系材料で構成するものであり、在来軸組構法での主要構造は、一般に軸組、小屋組、床組からなる。 | ◯ |

| 2 | R04-50-2 | 在来軸組構法の軸組は、通常、水平材である土台、桁、胴差と、垂直材の柱及び耐力壁からなる。 | ◯ |

| 3 | R04-50-3 | 小屋組は、屋根の骨組であり、小屋梁、小屋束、母屋、垂木等の部材を組み合わせた和小屋と、陸梁、束、方杖等の部材で形成するトラス構造の洋小屋がある。 | ◯ |

| 4 | R04-50-4 | 軸組に仕上げを施した壁には、真壁と大壁があり、真壁のみで構成する洋風構造と、大壁のみで構成する和風構造があるが、これらを併用する場合はない。 | × |

| 5 | H17-49-4 | 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。 | ◯ |

| 6 | H14-50-1 | 木造の建築物に、鉄筋の筋かいを使用してはならない。 | × |

| 7 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |