【宅建過去問】(平成18年問39)8つの規制

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

- Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。

- 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。

- 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。

- Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講ずる必要はない。

正解:1

1 誤り

テント張りの案内所は土地に定着していないから、「事務所等」に該当しない(宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第1号ロ)。

事務所等以外の場所で買受けの申込みをした以上、契約締結の場所が宅建業者の事務所であったとしても、クーリング・オフの規定が適用される(同法37条の2第1項、下表)。

したがって、Bは、クーリング・オフによる解除を行うことができる。

| 買受けの申込みを | |||

| 事務所等で | それ以外で | ||

| 契約の締結を | 事務所等で | × | ◯ |

| それ以外で | × | ◯ | |

■参照項目&類似過去問

内容を見る

事務所等?(テント張りの案内所)(宅建業法[14]2(3)②(a))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

事務所等以外で買受けの申込み→事務所等で契約締結(宅建業法[14]2(3)③)

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-35-1 | Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。 | × |

| 2 | R05-35-2 | Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。 | × |

| 3 | R03s-43-1 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。 | × |

| 4 | R03s-43-2 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 5 | R03s-43-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Bは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |

| 6 | R02s-39-1 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 7 | R02s-39-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 8 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 9 | H26-38-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。 | × |

| 10 | H26-38-4 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 11 | H25-34-4 | Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 12 | H22-38-2 | Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。 | × |

| 13 | H18-39-1 | Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。 | × |

| 14 | H15-39-1 | Bは、20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けを申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H07-45-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地の分譲を行っているテント張りの現地案内所において、宅地建物取引業者でないBから宅地の購入の申込みを受け、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする売買契約を締結した。その契約において、「Aから契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から8日以内に、Bが契約の解除を申し入れても、既にAが宅地造成の工事を完了しているときは、手付金を返還しない」旨を特約した。 | × |

| 16 | H06-42-4 | Bは、Aの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Aの申出によりBの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。 | × |

| 17 | H05-41-4 | AB間の売買契約(当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ヵ月後とする。)の締結が現地のテント張りの案内所で行われ、Aが法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは、Bは、その説明の日から起算して8日以内に限り、当該契約を解除することができる。 | ◯ |

| 18 | H04-45-3 | Aが宅地建物取引業者でないBと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合、Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば、Bは、代金の一部が未済でも、当該契約を解除することができない。 | × |

| 19 | H03-46-3 | 買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者が行う一団の宅地の分譲のためのテント張りの案内所で行われ、売買契約が、その2日後に当該宅地建物取引業者の事務所で締結された場合、買主は、当該申込みの撤回等をすることができない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-43-1 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。 | × |

| 2 | R03s-43-2 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 3 | R03s-43-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Bは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |

| 4 | R02s-39-1 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 5 | R02s-39-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 6 | H30-37-ウ | Bは、この取引を媒介した宅地建物取引業者Cからの提案によりBの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | × |

| 7 | H26-38-3 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。 | × |

| 8 | H26-38-4 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 9 | H25-34-4 | Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 10 | H23-35-ウ | Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 11 | H22-38-1 | Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。 | ◯ |

| 12 | H22-38-4 | Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。 | × |

| 13 | H19-41-4 | Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。 | × |

| 14 | H18-39-1 | Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。 | × |

| 15 | H15-39-2 | Bは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。 | × |

| 16 | H15-39-3 | Bは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Bから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。 | × |

| 17 | H15-39-4 | Bは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Bは、宅地の引渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |

| 18 | H03-46-3 | 買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者が行う一団の宅地の分譲のためのテント張りの案内所で行われ、売買契約が、その2日後に当該宅地建物取引業者の事務所で締結された場合、買主は、当該申込みの撤回等をすることができない。 | × |

2 正しい

損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、合算した額が代金の額の2/10を超えてはならない(宅建業法38条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

損害賠償額の予定(予定額の上限)(宅建業法[17]2(1))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

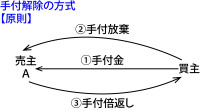

3 正しい

宅建業者が自ら売主として受領した手付は解約手付の性質をもつ。したがって、宅建業者Aから解約する場合には、手付の倍額を現実に提供しなければならない(宅建業法39条2項)。

本肢の特約は、この宅建業法の規定よりも買主に不利なものであるから無効となる(同条3項)。

|

|

■参照項目&類似過去問

内容を見る

手付解除の方法(宅建業法[18]3(2))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H29-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 5 | H28-28-ウ | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 6 | H27-40-ア | Aは、Bとの間の建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 | × |

| 7 | H25-38-ウ | A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。 | × |

| 8 | H22-39-3 | Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。 | × |

| 9 | H20-40-1 | Bが契約の履行に着手するまでにAが売買契約の解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに現実に提供しなければならないとの特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H19-34-1 | Aが建築工事完了前のマンション(代金1億円)の売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる。 | × |

| 11 | H18-39-3 | 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。 | ◯ |

| 12 | H18-41-1 | Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。 | × |

| 13 | H15-41-1 | 【中古住宅及びその敷地である土地(代金3,500万円、手付金500万円)】 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1,000万円を現実に提供償還して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 | ◯ |

| 14 | H13-41-3 | AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。 | × |

| 15 | H11-33-1 | 【宅地(代金4,000万円、手付金400万円)】 契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。 | × |

| 16 | H07-43-3 | 「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。 | × |

| 17 | H07-45-2 | その契約において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは支払い済みの手付金及び中間金を放棄して、Aはその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる」旨を特約した。 | × |

| 18 | H06-43-3 | AB間の合意で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Bは手付の半額を放棄し、Aは手付の全額を現実に提供して解除することができると定めても、Aは、手付の倍額を現実に提供しなければ、解除することができない。 | ◯ |

| 19 | H06-43-4 | AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を現実に提供して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額を現実に提供するだけでは、解除することはできない。 | ◯ |

| 20 | H05-43-1 | 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付を放棄して、また、Aは手付の3倍の額を現実に提供して、契約を解除することができる」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 21 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

4 正しい

未完成物件の場合、以下の場合には、手付金等の保全措置を講ずる必要がない(宅建業法41条1項ただし書き)。

- 買主への所有権移転登記がされたとき

- 手付金等の額が代金の5%以下、かつ、1,000万円以下であるとき

本肢のケースは、(1)に該当するから、保全措置を講ずる必要はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

保全措置が不要な場合(買主が登記したケース)(宅建業法[19]3(2))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-33-3 | 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。 | × |

| 2 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 3 | H26-33-4 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからBへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。 | ◯ |

| 4 | H19-34-3 | Aが、Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する。AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。 | ◯ |

| 5 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 6 | H18-39-4 | Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 7 | H14-40-3 | 【建物(完成物件)】 AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。 | × |

| 8 | H04-41-3 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。 | ◯ |

| 9 | H03-49-4 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払う。Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 10 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

肢3についての質問ですが、業者間の取引であればこの特約は有効になるってことですか。

あと、もう一つ質問なのですが他の過去問で質問した際チェックボックスにチェックを入れてもメールが届きません。

何かこちら側に不備があったら教えていただきたいです(><)

智様

回答が遅くなって申し訳ありません。

業者間の取引であれば、「8つの規制」は全て適用されません。

本肢のような特約も、もちろん有効です。

[Step.1][Step.2]で以下の箇所を確認しておいてください。

■宅建業法[18]手付に関するルール

4.業者間取引

申し訳ありません。出来合いのプラグインを使っているだけで、エラーがあるのは分かるのですが対処のしようがありません。

何せ、私にも通知が来ないことがあるくらいですから。。。

お手数ですが、メールが届かない場合には、サイトTOPページのサイドバーでご確認ください。

ありがとうございます。

メールの件了解しました。

メール通知システムの件、長期的には、何とか解決したいと思っています。ご了承いただき、ありがとうございます。

この問の答えは(1)でそこはわかるのですが、

(4)の選択肢なんですけど、未完成物件の所有権の移転登記ってできるのでしょうか?

建物がまだ存在しないから、登記できないように思います。登記できないなら手付金保全措置が必要だと思うのですが、どうなのでしょうか。

もしできるなら、建物の完了検査、表題登記、表示登記は、どうなるのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが、お答え頂ければ幸いです。

いとう様

ご質問ありがとうございます。

過去にあきやまさんからも同じ質問をいただいており、そこで回答しています。

すぐ下↓にありますので、まずは、こちらをご覧ください。

家坂様、返信ありがとうございます!

拝見致しました。

では、建物の完了検査、表題登記、表示登記は、されてあるということでしょうか?

問題文に記載がないので、詳細は、分かりません。

以下のように考えるのが自然だと思います。

(1)Bへの移転登記ができたのだから、その前にAによる表題登記があった。

(2)表題登記ができたということは、完了検査が終了し、検査済証が発行されていた。

宅建業法の問題で、建築基準法や不動産登記法の詳細がヒッカケになることも考えられません。

そこを突き詰めていっても、特に得られるものがないように思います。

4.Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講ずる必要はない。

単純に思ったのですが、

未完成で登記って、出来るのですか?

あきやま様

講師の家坂です。

遅い時間まで勉強、お疲れ様です。

そして、御質問ありがとうございます。

【1】未完成建物の登記

建物が未完成の状態では、登記することはできません。

(では、「完成」とは何か。これは、不動産登記法上の論点ですが、宅建試験の出題範囲ではないでしょう。)

【2】では、この選択肢は不適切か?

(1)保全措置に関する「完成」「未完成」

それにも関わらず、この選択肢は、問題として矛盾しません。

手付金等の保全措置について考える場合、その建物が完成しているか未完成か、が大きな問題です。保全措置の要否や種類が変わってくるからです。

そして、「完成か未完成か」は、売買契約締結時点の状況で判断します。契約締結後に工事が完成し、その後に中間金などを支払う場合であっても、この物件は「未完成物件」として扱うのです。

(この点がよく分かる過去問として、平成27年問40肢アがあります。)

(2)この選択肢の正確な状況

問題文では曖昧になっていますが、以下のような状況が想定されているものと思われます。

↑

このように考えれば、手付金等の金額によらず、保全措置は不要ということになります。

御納得いただけますでしょうか。

なるほどです。

手付金「等」でしたね。

保全に関しては、「中間金」も含みますね。

そうでした。

納得いたしました。

納得いただいて、ホッとしました。

本試験に間に合ってよかったです。

泣いても笑ってもあと一日。最後までがんばりましょう!!