【宅建過去問】(平成19年問09)債権譲渡

債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。

- 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。

- 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。

- 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。

正解:3

1 誤り

■二重譲渡の優劣関係

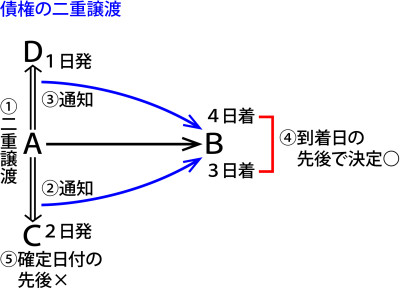

債権が二重に譲渡された場合、まず、対抗要件の有無で優劣を決する。すなわち、確定日付ある通知または承諾を備えた債権譲渡と、それらを備えていない債権譲渡とでは、前者が優越する。

次に、双方の債権譲渡につき通知がなされている場合、両者の優劣は、通知の到達日の先後で決する。通知の発信日が基準になるのではない。つまり、債務者の認識した時が基準になるのである。

■通知が同時に到達した場合

本肢は、さらに複雑なケースであり、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達している。この場合、各債権譲受人は、債務者に対し債権全額の弁済を請求することができる(最判昭55.01.11)。「債権金額基準で按分した金額」の弁済請求しかできないわけではない。

もちろん、債務者は、二人の債権譲受人のそれぞれに債権全額を弁済する必要はない。どちらか一方に弁済した時点で、債務者は免責を受けることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。 | |||

| 1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |

| 2 | 23-05-4 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 | ◯ |

| 3 | 19-09-1 | 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 | × |

| 4 | 19-09-2 | 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 | × |

| 5 | 15-08-3 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | ◯ |

| 6 | 15-08-4 | Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | × |

| 7 | 12-06-3 | Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。 | ◯ |

| 8 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |

| [共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。 | |||

| 9 | 09-05-4 | Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。 | ◯ |

| 10 | 05-05-3 | CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。 | × |

2 誤り

ゴルフ場経営会社が、会員名義書換の手続を会員権譲渡の要件と定めていたとしても、それはあくまで会員のゴルフ場経営会社に対する対抗要件に過ぎず、第三者に対する債権譲渡の対抗要件にはならない。

ゴルフクラブの会員権であっても、指名債権の性質を持つ以上、その譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付ある通知または承諾が必要なのである(民法467条2項)。

したがって、確定日付のある通知または承諾のいずれもない場合には、ゴルフ会員権の取得を第三者に対抗することができない(最判平08.07.12)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。 | |||

| 1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |

| 2 | 23-05-4 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 | ◯ |

| 3 | 19-09-1 | 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 | × |

| 4 | 19-09-2 | 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 | × |

| 5 | 15-08-3 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | ◯ |

| 6 | 15-08-4 | Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | × |

| 7 | 12-06-3 | Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。 | ◯ |

| 8 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |

| [共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。 | |||

| 9 | 09-05-4 | Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。 | ◯ |

| 10 | 05-05-3 | CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。 | × |

3 正しい

譲渡の時点では発生していない将来の債権であっても、債権譲渡の対象にすることができる(民法466条の6第1項)。

たとえ、債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったとしても、債権譲渡の効力は左右されない(最判平11.02.29)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-06-2 | 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。 | × |

| 2 | 28-05-3 | AのBに対する債権がCに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合であっても、AからCへの債権譲渡は有効である。 | ◯ |

| 3 | 19-09-3 | 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 | ◯ |

4 誤り

債権譲渡の予約に関する通知・承諾があったとしても、このことにより債務者が知ることができるのは、「予約完結権の行使により債権の帰属が将来変更される可能性」に過ぎない。

逆にいえば、「債権の帰属に変更が生じた事実」を認識できるわけではない。

したがって、予約についての通知・承諾があるからといって、予約完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない(最判平13.11.27)。

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。