【宅建過去問】(平成19年問12)相続

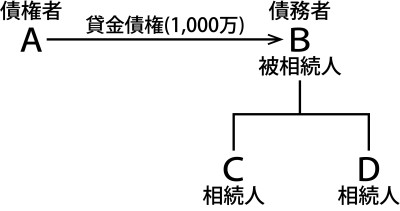

AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない。

- C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。

- C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。

- C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

正解:1

1 誤り

限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。

したがって、「Cは単純承認を、Dは限定承認をする」というのは不可能である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共同相続人の限定承認(民法[31]4(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |

| 2 | 28-10-3 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認をしたときは、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |

| 3 | 19-12-1 | 2人の相続人のうち、一方は単純承認、他方は限定承認をすることができる。 | × |

| 4 | 14-12-2 | 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。 | ◯ |

| 5 | 10-10-2 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認すると、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |

| 6 | 05-13-1 | 限定承認をするときは、相続人全員が共同してしなければならない。 | ◯ |

2 正しい

下表のような事情が生じた場合、相続人が単純承認をしたものとみなす(民法921条)。これを法定単純承認という。

| 1 | 相続財産の全部又は一部を処分(保存行為を除く) |

| 2 | 相続開始を知った時から3箇月以内に、限定承認or相続放棄をしない |

| 3 | 相続財産を隠匿・消費 |

本肢のC・Dの行動は、(1)にあたる。したがって、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

単純承認(民法[31]4(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 単純承認 | |||

| 1 | 23-10-4 | 唯一の相続人が相続の単純承認をすると、被相続人が負っていた借入金債務の存在を知らなかったとしても、借入金債務を相続する。 | ◯ |

| 法定単純承認 | |||

| 1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |

| 2 | 28-10-2 | 相続人が相続した建物の賃借人に対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |

| 3 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |

| 4 | 19-12-2 | 相続人が、被相続人の財産の一部を売却した場合、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |

| 5 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |

| 6 | 10-10-3 | 限定承認をしたが、相続財産を隠匿していた相続人は、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |

3 正しい

相続債務は、法定相続分に応じてCとDが承継するのが原則である(民法902条の2)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

遺産分割(民法[31]5)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| (1)①共同相続の効力 | |||

| 1 | R05-01-2 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 | ◯ |

| 2 | H11-03-1 | 相続開始時に相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。 | ◯ |

| 3 | H07-11-3 | 共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意を得なければ、自己の相続分を譲渡できない。 | × |

| (1)②遺産分割の対象 | |||

| 1 | R05-01-1 | 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。 | × |

| 2 | R05-01-4 | 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。 | ◯ |

| 3 | R01-06-3 | 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 | × |

| 4 | H29-06-3 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 | ◯ |

| 5 | H15-12-3 | 相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の共有に属し、相続人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。 | × |

| 6 | H15-12-4 | 共同相続人の一人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、他の相続人は、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 | × |

| (2)①指定分割 | |||

| 1 | R01-06-1 | 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | × |

| 2 | H11-03-2 | 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。 | ◯ |

| 3 | H18-12-3 | 被相続人Aが、相続人BCのうちのBに特定遺産を相続させる旨の遺言をして死亡し、特定遺産以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく特定遺産を第三者に売却した場合、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。 | × |

| (2)②協議分割 | |||

| 1 | R01-06-2 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 | ◯ |

| 2 | H29-06-2 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |

| 3 | H18-12-4 | B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合、後にB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。 | × |

| 4 | H07-11-4 | 遺産分割協議の結論は、相続人の多数決によって決する。 | × |

| (2)③家庭裁判所による分割 | |||

| 1 | H11-03-3 | 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。 | × |

| (3)効果 | |||

| 1 | R05-01-3 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |

| 2 | R01-06-4 | 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 | × |

| 3 | H11-03-4 | 遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。 | ◯ |

| (4)債務の相続 | |||

| 1 | H23-10-3 | 共同相続人のうち、被相続人の唯一の資産を相続するものは、被相続人の債務のすべてを相続する。 | × |

| 2 | H19-12-3 | 相続人が単純承認した場合、被相続人の債務も、相続人が相続分に応じて承継する。 | ◯ |

4 正しい

相続人が存在しない場合、利害関係人は、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求することができる(民法918条)。

したがって、C及びDの相続放棄により相続人が存在しなくなった場合であっても、相続財産管理人を通じて、AはBに対する貸金債権の回収を図ることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

相続財産の管理(民法[31])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 20-07-4 | 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。 | ◯ |

| 2 | 19-12-4 | 相続人が相続放棄をした場合でも、被相続人の債権者は被相続人の相続財産管理人の選任を請求することによって、貸金債権の回収が可能となることがある。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。