【宅建過去問】(平成20年問04)抵当権と賃貸借の関係

Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

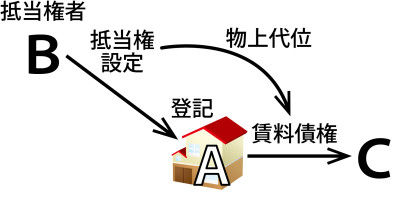

- AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。

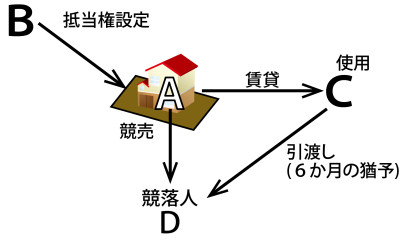

- 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

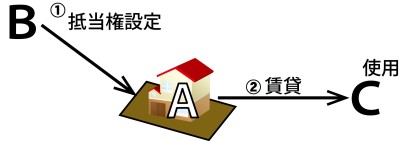

- AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。

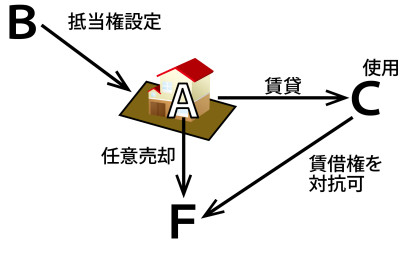

- Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

正解:4

設定の確認

1 誤り

■賃料に対する物上代位

抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます(民法372条、304条1項)。これが物上代位です。抵当権者は、抵当不動産の賃料についても、物上代位をすることができます(同法371条)。

■賃貸借契約の解除

しかし、抵当権者が、賃貸借契約を解除することはできません。抵当権は、非占有型の担保物権であり、目的物の利用や管理については、抵当権設定者に委ねられているからです。

本肢は、「AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-10-1 | Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。 | ◯ |

| 2 | 25-05-1 | 賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。 | × |

| 3 | 24-07-1 | 抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、抵当権者は物上代位できない。 | × |

| 4 | 24-07-2 | 抵当権実行中でも、抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位が可能。 | ◯ |

| 5 | 24-07-4 | Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。 | ◯ |

| 6 | 20-04-1 | 抵当権実行を申し立てた抵当権者は、賃料への物上代位と賃貸借契約の解除が可能。 | × |

| 7 | 17-05-2 | 抵当権者は、賃料債権に物上代位することができる。 | ◯ |

| 8 | 15-05-1 | (抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件を備えた場合、賃借人が当該第三者に弁済する前であっても、抵当権設定者は、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。 | × |

| 9 | 15-05-2 | (抵当建物を抵当権設定者が賃貸しているケース)抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、差押命令が賃借人に送達された後は、抵当権者は物上代位できない。 | × |

| 10 | 11-04-1 | 抵当権者は、抵当権に基づく差押えの前であっても、賃料債権の差押えが可能。 | ◯ |

| 11 | 01-07-2 | 抵当権の効力は、被担保債権に不履行があった場合、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 | ◯ |

2 誤り

Cが賃貸借契約を締結したのは、Bの抵当権が設定されたのよりも後のことです。この場合、Cは、原則として、その賃借権をBに対抗することができません。したがって、抵当権の実行により甲建物を競落したDに対しても、賃借権を対抗することは不可能です。

※抵当権が実行された場合、Cは、Dの買受けのときから6か月を経過するまで、建物引渡しの猶予を受けることができます(同法395条1項)。

※抵当権が実行された場合、Cは、Dの買受けのときから6か月を経過するまで、建物引渡しの猶予を受けることができます(同法395条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 抵当権登記の前に賃借人が対抗要件を備えていたケース | |||

| [共通の設定] Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。 |

|||

| 1 | R03s-10-2 | Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。 | × |

| 2 | R03s-10-4 | Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。 | × |

| 抵当権登記の後に賃借人が出現したケース | |||

| 1 | R04-04-2 | Aに対抗することができない賃貸借により乙土地を競売手続の開始前から使用するCは、乙土地の競売における買受人Dの買受けの時から6か月を経過するまでは、乙土地をDに引き渡すことを要しない。 | × |

| 2 | R03s-10-3 | Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に抵当権を設定し、その登記を行った。本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。 | × |

| 3 | H22-05-3 | (AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。)Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。 | ◯ |

| 4 | H20-04-2 | (Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。)抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。 | × |

| 5 | H18-05-4 | 第一抵当権の設定後、第二抵当権の設定前に、期間2年の土地賃貸借契約を締結した借主は、第一抵当権者の同意の有無によらず、第一抵当権者に対しても賃借権を対抗できる。 | × |

| 6 | H17-06-4 | 抵当権設定後に、期間2年の建物賃貸借契約を締結し、建物を引き渡した場合、賃貸借を抵当権者に対抗できる。 | × |

3 誤り

抵当権の順位は、抵当権の登記の前後で決定します(民法373条)。したがって、先に登記を経たBが優先するわけです。

しかし、抵当権者同士が合意すれば、抵当権の順位を変更することも可能です(同法374条)。

つまり、Eは、抵当権の順位の変更につき、Bと合意することができれば、Bよりも優先して弁済を受けることができます。この場合、Eが債権全額を回収することも可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 28-04-3 | 一番抵当権者と二番抵当権者が抵当権の順位を変更することに合意すれば、抵当権設定者の同意がなくても、抵当権の順位を変更することができる。 | ◯ |

| 2 | 25-05-4 | 抵当権を登記した後は、抵当権の順位を変更できない。 | × |

| 3 | 20-04-3 | 設定時に後順位となった抵当権者が、先順位の抵当権者に優先して弁済を受ける方法はない。 | × |

| 4 | 13-07-4 | 抵当権者間の合意で抵当権の順位を変更できるが、登記をしなければ効力を生じない。 | ◯ |

4 正しい

建物の引渡しがあったときは、賃借権に対抗力が生じます(借地借家法31条1項)。

本肢のCはすでに甲建物の引渡しを受けていますから、賃借権は対抗要件を備えています。Cは、任意売却を受けたFに対して、甲建物の賃借権を対抗することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-2 | Aは、B所有の甲建物につき、賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。 | ◯ |

| 2 | R02-12-1 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-11-3 | [AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結]Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。 | × |

| 4 | H27-12-1 | 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | ◯ |

| 5 | H22-12-1 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 6 | H21-12-3 | 引渡しを受けている場合、建物の賃借権は対抗可、使用借権は対抗不可。 | ◯ |

| 7 | H20-04-4 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 8 | H19-14-4 | 登記も引渡しもない場合、定期建物賃借権は対抗不可、一時使用賃借権は対抗可能。 | × |

| 9 | H18-14-2 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 10 | H12-12-1 | 賃貸人の承諾を得て転借人に占有させている場合、賃借人は賃借権を対抗不可。 | × |

| 11 | H02-13-1 | 引渡しを受けていないと、常に、賃借権を対抗不可。 | × |

| 12 | H01-13-1 | 建物の引渡しを受けていれば、建物所有権が移転しても、新所有者に賃借権を対抗可能。 | ◯ |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

解答1で、しかし、抵当権者が、賃貸借契約を解除することはできません

解答2でCは、原則として、その賃借権をBに対抗することができません。

解答2が真なら解答1は解除できると思われます。

すみません。名前を書いてしまったので

名前は削除願います

質問者のお名前も「コシ」さんに変更しました。

現在、令和5年受験用講座[Step.2]の講義を収録中なので、質問への回答には、少し時間が掛かります。

月曜までには解答しますので、それまでお待ちください。

よろしくお願いします。

コシ様

ご質問ありがとうございます。

であって、それぞれ別の話別です。

肢2の「対抗問題」では、競落人Dの所有権が、賃借人Cの賃借権に優先します。

したがって、Dは、Cを立ち退かせることができます。

しかし、肢1の「解除」については、話が別です。

契約を解除することができるのは、賃貸借契約の当事者、すなわちAかCに限られます(さらに「解除事由」も必要です)。

抵当権者Bは、そもそも賃貸借契約の当事者ではないのですから、AC間の賃貸借契約を解除することはできません。

上述のdとFの違いについて質問なのですが、Dは抵当権が実行された後の所有者、これに対してはBは抵当権が設定されている前提で貸借したから対抗できない。一方、Fは抵当権が実行される以前の建物を取得した所有者、これに対しては売買により賃借人の地位が移転しただけなので引き渡しを受けたBは対抗できない。という整理で間違えてないでしょうか?

デベ様

ご質問ありがとうございます。

デベさんご理解の通りです。

下にあるhirosoxさんの質問と私の回答が同じテーマに関するものです。

こちらも読んでいただけると、理解が深まると思います。

H20.04の(4)ですが、抵当権設定後の賃借権は、対抗要件を備えていても買受人に、対抗できないはずですが、なぜここでは、賃借する権利を主張できるのでしょうか?

hirosox様

講師の家坂です。

肢4のFは、抵当権設定者であるAから抵当物件の任意売却を受けた者です。つまり、抵当権付きの甲建物を購入した人物です。

したがって、賃借人Cは、それまでの所有者Aに対抗することができた賃借権を、Fに対しても対抗することができます。

(そのようなシステムにしないと、任意売却をすることで簡単に賃借人を追い出すことができてしまいます。)

御質問の「買受人に、対抗できない」というのは、競売による買受人という意味であれば、正しい記述です。つまり、肢2のDのことです。

DとFとでは、まったく立場が違うので、混同しないようにしましょう。