【宅建過去問】(平成20年問33)宅建士登録

![]()

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

- 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。

- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

- 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

- 宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

正解:3

1 誤り

禁錮以上の刑に処せられることは宅建士の欠格要件にあたります(宅建業法18条1項6号)。したがって、登録消除処分を受けることになります(同法68条の2第1項1号)。

この場合、再び登録をすることができるのは、「禁錮以上の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過した」ときです(同法18条1項6号)。

「登録消除処分の日から5年」で登録が受けられるわけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-29-1 | 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 2 | H20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。 | × |

| 3 | H15-33-3 | 宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 | × |

| 4 | H06-36-3 | 宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。 | × |

| 5 | H01-37-3 | 登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 6 | H01-41-2 | 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 欠格要件に該当したとき | |||

| 1 | H20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。 | × |

| 不正手段により登録を受けたとき | |||

| 1 | H30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |

| 2 | H18-32-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。 | × |

| 3 | H16-34-3 | Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。 | × |

| 4 | H12-33-1 | 宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。 | ◯ |

| 5 | H06-49-2 | 宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |

| 6 | H05-38-3 | Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |

| 7 | H03-50-4 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは、宅地建物取引業法に違反し、罰金の刑に処せられることがある。 | × |

| 不正手段により宅建士証の交付を受けたとき | |||

| 1 | R05-41-3 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。 | × |

| 2 | H25-42-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。 | ◯ |

| 事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||

| 1 | H08-42-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H07-38-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。 | × |

| 3 | H06-37-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。 | × |

| 4 | H03-50-2 | 甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。 | ◯ |

| 事務禁止処分に違反したとき | |||

| 1 | H25-42-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。 | × |

| 2 | H03-50-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅地建物取引士として事務を行ったときは、甲県知事は、聴聞の手続きをとることなく、Aの登録を消除することができる。 | × |

2 誤り

宅建士の登録を受けるためには、①宅建士試験に合格していることと、②2年以上の実務経験があるか、又は、国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)を受講していることが要求されます。もちろん、③欠格要件に該当しないことも必要です(宅建業法18条1項)。

「2年以上の実務経験」の代わりになるのは、「国土交通大臣指定の講習を受講すること」です。本肢は、「都道府県知事が認めたもの」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-44-4 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。 | × |

| 2 | H29-37-3 | 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。 | ◯ |

| 3 | H20-33-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができる。 | × |

| 4 | H13-31-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、登録を受けることができない。 | × |

| 5 | H07-38-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しないものは、合格した日から5年を経過する日までに国土交通大臣が指定する実務の講習を修了しなければ、登録を受けることができない。 | × |

| 6 | H04-38-1 | 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | × |

3 正しい

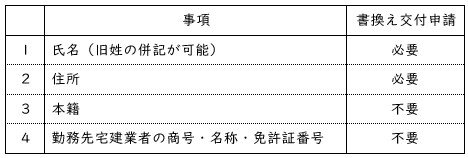

宅建士登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります(宅建業法20条)。登録事項の中には、「住所」が含まれます(同法18条2項)。したがって、住所に変更があった場合には、変更の登録が必要です。

※宅建士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録だけでなく、宅建士証の書換え交付の申請も必要になります(規則14条の13第1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 登録事項全般 | |||

| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |

| 氏名 | |||

| 1 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 | ◯ |

| 3 | H03-35-2 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 住所 | |||

| 1 | R02-34-2 | 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 2 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H22-30-2 | 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 4 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 | ◯ |

| 5 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H10-44-2 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 7 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 8 | H07-39-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。 | ◯ |

| 9 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 10 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 | ◯ |

| 2 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H08-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。 | × |

| 5 | H06-37-4 | 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。 | × |

| 6 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 | ◯ |

| 7 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。 | × |

4 誤り

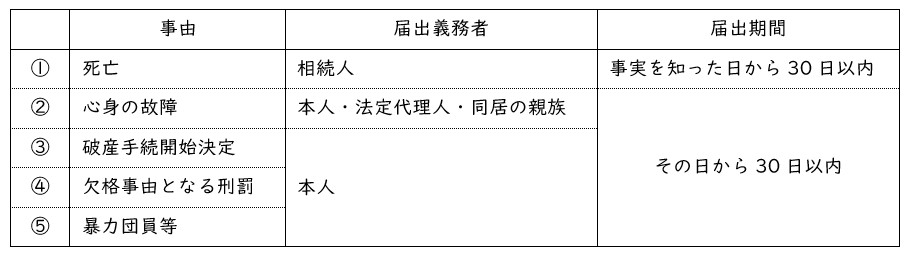

宅建士が成年被後見人や被保佐人になったというだけでは、欠格要件に該当しません。したがって、届出の必要もありません。

※欠格要件に該当するのは、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった」ケースです(宅建業法18条1項12号)。この場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に届け出なければなりません(宅建業法21条3号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-43-1 | 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。 | × |

| 2 | H28-38-ウ | 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 3 | H20-33-4 | 宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 | × |

| 4 | H06-36-2 | 宅地建物取引士が成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。 | × |

| 5 | H03-38-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった場合、A又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

家坂様

3.甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

3 正しい

宅建士登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります(宅建業法20条)。登録事項の中には、「住所」が含まれます(同法18条2項)。したがって、住所に変更があった場合には、変更の登録が必要です。

これは誤りではないでしょうか?

登録の移転は、登録先以外の都道府県内にある宅建業者の事務所に従事し、又は従事しようとする場合にすることができる。また、登録の移転をするかどうかは、「任意」であって義務ではないのではないでしょうか。

2018年当時から現在の2020年には解釈が変更になったのでしょうか?

小川様

ご質問ありがとうございます。

本問は、宅建士が住所を変更した際の

(1)変更の登録

(2)宅建士証の書換え交付申請

に関するものです。

「登録の移転」に関しては、問われていません。

「登録の移転」については、その通りです。

しかし、この選択肢は、「登録の移転」とは無関係です。

また、「解釈」変更や法改正を考慮する必要もありません。

家坂様

説明ありがとうございました。

勘違いしておりました。

登録の変更と登録の移転と混乱しておりました。

違いがよくわかりました。

ありがとうございました。

小川様

問題文は、細かい部分まで正確に理解する必要があります。

くれぐれも慎重に読み進めましょう。

家坂様

はじめまして、こちらを利用し、宅建の勉強をしている者です。

一つ疑問がありましたので、確認したくメッセージいたしました。

こちらの問題につき、正解が3との事ですが、以前何かのテキストで「住所のみの変更の場合、宅地建物取引士証の裏面に新住所を書く事によって、宅地建物取引士証の書き換え交付に代える事ができる」とみた気がします。(住所変更の登録を遅滞なく「申請する」というのは変わりありません)

なので【書き換え「交付」をしなければならない】というのは腑に落ちませんでした。

実際の所、どうなのでしょうか?私の記憶違いだったのでしょうか。。。

大変お手数が、ご教授頂けたら嬉しいです。

どうぞよろしくお願い致します。

田中様

御質問ありがとうございます。

回答が遅くなって申し訳ありません。

御質問の件については、以下の3つを分けて考えましょう。

(1)変更の登録の必要性

(2)宅建士証の書換え交付申請の必要性

(3)書換え交付の方法

(1)変更の登録の必要性

登録事項に変更があった場合には、変更の登録をする必要があります。

住所変更の場合にも、もちろん変更の登録をしなければなりません。

(2)宅建士証の書換え交付申請の必要性

変更事項が氏名又は住所だった場合には、変更の登録に加え、宅建士証の書換え交付申請をする必要があります。

(1)(2)より、肢3が正解と決まります。

(3)書換え交付の方法

田中さんが気にされているのは、この(3)の点ですね。

ルールは、以下の通りです(宅建業法施行規則14条の13第3項但書)。

この場合、新しい宅建士証は発行されず、裏面に新住所が記載されるだけです。しかし、「書換え交付に代えることができる」というのですから、これも書換え交付の一種です。「書換え交付申請が不要」というわけではありません。

この点について、講義編も御覧ください。

【講義編】宅建業法[05]宅地建物取引士

家坂様

ご返答ありがとうございます。

宅建まで1ヵ月をきりましたが、こちらのサイトを参考にさせて頂き、合格に向けて頑張ります。

どうもありがとうございました。

田中さんの合格のために、このサイトがお役に立てれば幸いです。

疑問点等ありましたら、遠慮なくお寄せください。

最後まで頑張りましょう!