【宅建過去問】(平成21年問06)抵当権消滅請求

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

- 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

- 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。

- 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

正解:3

はじめに

■第三取得者の保護

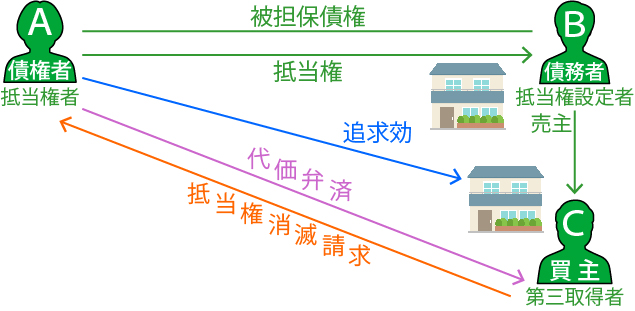

抵当権には追及効という性質があります。つまり、抵当権の目的物である不動産が譲渡された場合にも、抵当権が消滅することはなく、不動産の買主(「第三取得者」といいます。)は、抵当権付きの不動産を取得したことになるのです。そのため、第三取得者の立場は、非常に不安定といわざるを得ません。なぜなら、債務者が被担保債権の履行を怠ると、抵当権を実行され、不動産の所有権が奪われてしまうからです。

このような第三取得者の不安定な立場を救済するため、民法は、代価弁済と抵当権消滅請求という2つの方法を用意しています。

■抵当権消滅請求

抵当権消滅請求は、

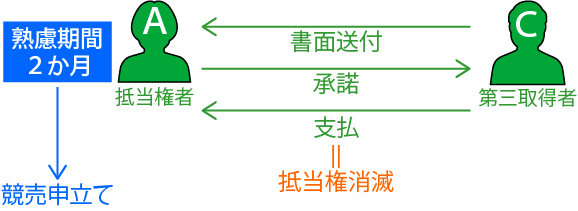

- まず、第三取得者が抵当権者に対し、民法383条所定の書類を送付することで始まります(同法383条)。

- 抵当権者は、2か月間の熟慮期間に、抵当権消滅請求を承諾するか、それとも競売を申し立てるか、を判断しなければなりません。この申立てがない場合、債権者が、第三取得者の抵当権消滅請求を承諾したものとみなされます(同法384条1号)。

- 抵当権者が抵当権消滅請求を承諾し、かつ、第三取得者が代価の支払を終えたときに、抵当権は消滅します(同法386条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Bは、B所有の甲土地にAから借り入れた金員の担保として抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。その後、Bは、第三者であるCに甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 代価弁済 | |||

| 1 | R04-04-1 | Bから甲土地を買い受けたCが、Aの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はCのために消滅する。 | ◯ |

| 2 | H27-06-3 | 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する 。 | ◯ |

| 抵当権消滅請求 | |||

| 1 | R04-04-4 | X所有の甲土地にBのAに対する債務を担保するためにAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。BがXから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Aに対して抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 2 | H28-04-4 | Aの抵当権設定後、Bが第三者であるCに甲土地を売却した場合、CはAに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-06-2 | 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 4 | H21-06-1 | 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 5 | H21-06-2 | 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 6 | H21-06-3 | 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 7 | H21-06-4 | 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。 | × |

| 8 | H21-10-4 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。A所有の甲土地に売買契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。 | ◯ |

| 9 | H02-06-2 | Aは、BからBの所有地を2,000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1,000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権が存在する場合は、その消滅を請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

1 誤り

主たる債務者や保証人とこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。

これらの人たちは、抵当権消滅請求をするのではなく、被担保債務を全額弁済すべきだからです。

2 誤り

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をする必要があります(民法382条)。

差押えの効力が発生した後に、抵当権消滅請求をすることはできません。

3 正しい

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、民法383条の書面を送付する必要があります(同法383条)。

この送付書面について、事前に裁判所の許可を受ける必要はありません。

4 誤り

債権者が、抵当権消滅請求の効力を失わせるためには、2か月以内に、競売の申立てを行う必要があります(民法384条1号)。

「承諾できない旨の通知」をするだけでは、抵当権消滅請求の効力を失わせることができません。

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。