【宅建過去問】(平成22年問01)制限行為能力者

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。

- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

- 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

- 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

正解:2

1 誤り

未成年者でも、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」については、法定代理人の同意なしで有効に行うことができます(民法5条1項ただし書き)。

本肢のケースでは、確かに、土地を売却することにより管理義務を免れます。しかし、一方で土地の所有権という権利を失っているのですから、「単に義務を免れる法律行為」ということはできません。したがって、土地の売却に当たっては、法定代理人の同意が必要です(同法5条1項本文)。

※「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、具体的には、「物をタダでもらう」とか「借金を棒引きにしてもらう」ことをいいます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-03-4 | 成年年齢は18歳であるため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。 | ◯ |

| 2 | R03-05-1 | 19歳の者は未成年であるので、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することはできない。 | × |

| 3 | R03-05-3 | 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。 | × |

| 4 | H28-02-1 | 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 | × |

| 5 | H26-09-3 | 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。 | × |

| 6 | H26-09-4 | 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。 | ◯ |

| 7 | H25-02-2 | 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。 | × |

| 8 | H22-01-1 | 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。 | × |

| 9 | H20-01-2 | 未成年者は、営業を許されているときであっても、その営業に関するか否かにかかわらず、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。 | × |

| 10 | H17-01-4 | 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方Bが未成年者であり、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得ている場合、Bは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 11 | H14-02-3 | 未成年者であっても、成年者を代理人とすれば、法定代理人の同意を得ることなく、土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。 | × |

| 12 | H11-01-1 | 満18歳に達した者は、成年とされる。 | ◯ |

| 13 | H01-03-2 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。 | × |

2 正しい

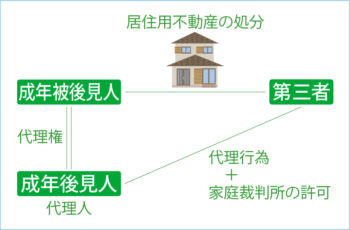

成年後見人が、成年被後見人に代わって居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法859条の3)。

※成年被後見人が単独でできる行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為に限られます(民法9条)。これ以外の行為については、成年後見人に代理してもらう必要があるわけです(同法859条)。本肢の「居住用不動産の処分(売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定など)」は、このルールの例外です。成年被後見人が居住する建物やその敷地を失うことは重大なダメージであるため、成年後見人が代理するだけでなく、さらに家庭裁判所の許可が要求されます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-03-1 | 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。 | × |

| 2 | R03s-03-2 | 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。 | ◯ |

| 3 | R03s-03-3 | 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。 | × |

| 4 | R03s-03-4 | 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。 | × |

| 5 | H28-02-3 | 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。 | × |

| 6 | H26-09-2 | 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。 | × |

| 7 | H22-01-2 | 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。 | ◯ |

3 誤り

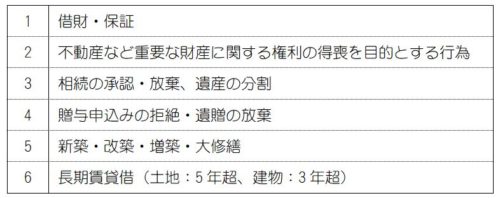

被保佐人が、民法が定める重要行為(表のもの)を行う場合には、保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項柱書)。不動産の売却は、このリストに含まれていますから、保佐人の同意がなければ行うことができません。

一方、被保佐人が日用品を購入する場合には、保佐人の同意は不要です(同項ただし書き、同法9条ただし書き)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-03-3 | 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。 | × |

| 2 | H28-02-2 | 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。 | × |

| 3 | H22-01-3 | 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。 | × |

| 4 | H20-01-4 | 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。 | × |

| 5 | H17-01-1 | 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方である買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。 | × |

| 6 | H15-01-4 | 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。 | × |

| 7 | H06-02-4 | Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、Cは当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張することができる。 | × |

4 誤り

被補助人の行為に関し補助人の同意を要するのは、特定の法律行為に限られます(民法17条1項)。

「常に」必要なわけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-02-4 | 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。 | ◯ |

| 2 | H22-01-4 | 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。 | × |

| 3 | H20-01-3 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。