【宅建過去問】(平成22年問03)取得時効

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。

- 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。

- 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

- 通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

正解:1

1 誤り

土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができます(民法163条。最判昭43.10.08)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 27-04-4 | 農地について賃貸借契約を締結し、20年以上賃料を支払い継続的に耕作しても、農地法の許可がなければ、賃借権を時効取得することができない。 | × |

| 2 | 22-03-1 | 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。 | × |

2 正しい

他人の土地の筆の一部であっても、要件を満たせば時効取得することができます(民法163条。大判大13.10.07)。

■判例の説明

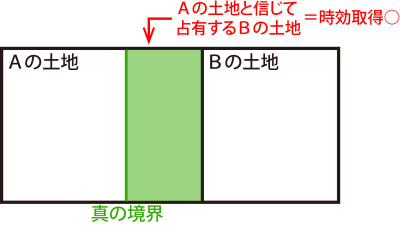

Aは、自らの土地とBの土地との境界が図の黒い線であると信じていました。しかし、実際の境界は、緑の線です。だとすると、緑色の土地は、Aが、「自己の所有と信じて占有してい」ますが、実際には、「隣接する他人の土地の筆の一部」ということになります。「このような土地であっても、取得時効の対象となる」とするのが、この判例です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H22-03-2 | 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。 | ◯ |

| 2 | H19-13-1 | Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。 | ◯ |

3 正しい

時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算する必要があります。時効援用者の判断で起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできません(民法144条、162条。最判昭35.07.27)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 時効完成後の第三者 | |||

| 1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |

| 3 | H19-06-4 | 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | H13-05-4 | AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |

| 6 | H07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |

| 時効完成前の第三者 | |||

| 1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |

| 3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 5 | H27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |

| 6 | H24-06-1 | A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |

| 7 | H22-04-3 | Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 8 | H10-02-3 | CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 9 | H04-04-3 | Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 時効期間の起算点 | |||

| 1 | H22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |

●詳しい説明

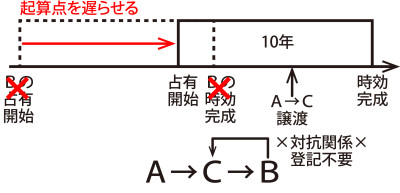

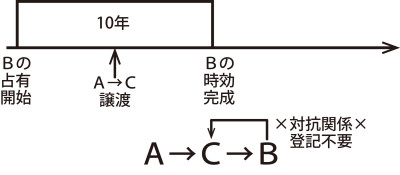

判例の内容を詳しく説明しながら、「時効完成前の第三者」と「時効完成後の第三者」に関する知識を整理しておきましょう。以下では、元々の土地所有者をA、時効による取得者をB、Aから譲渡を受けた者をCと呼びます。

■時効完成前の第三者

AからCへの譲渡が、Bの時効完成よりも前だった場合、

- Aの土地をCが譲渡により取得し、

- Cの土地をBが時効により取得した

と考えます。つまり、土地の所有者は、AからC、CからBと順番に交代した、と理解するのです。

この場合、CとBとの関係は、対抗関係ではありません。時効取得された者とした者という当事者の関係なのです。したがって、Bは、登記がなくても、Cに対して所有権を主張することができます(最判昭41.11.22)。

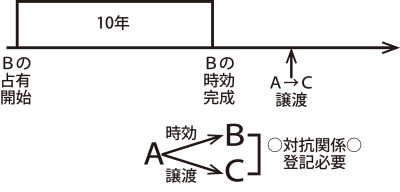

■時効完成後の第三者

AからCへの譲渡が、Bの時効完成よりも後だった場合、

- Aの土地をBが時効により取得し、

- Aの土地をCが譲渡により取得した

と考えます。つまり、同じ土地をBとCの両方が取得していることになり、二重譲渡と同様の関係、すなわち対抗関係にあると理解します。

この場合、BとCとの優劣は、対抗要件の有無で判断します。Bは、先に登記を受けない限り、Cに対して所有権を主張することができません。

■起算点の移動?

以上の理屈からすると、時効取得者Bにとっては、Cが時効完成後の第三者であるよりも、時効完成前の第三者である方が都合がよいことになります。なぜなら、Cに対し、登記なしに所有権を主張することができるからです。

そこで、Bは、「時効の起算点を遅らせ、Cが時効完成前の第三者だったことにしたい」と考えました。時効完成に必要な期間(図では10年間)よりも、長い期間占有を続けていたのであれば、このような操作も可能であるように思えます。

しかし、最高裁判所は、このようなBの操作を認めませんでした。「時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。」と判断したのです。

しかし、最高裁判所は、このようなBの操作を認めませんでした。「時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。」と判断したのです。

4 正しい

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限って、時効取得の対象になります(民法283条)。

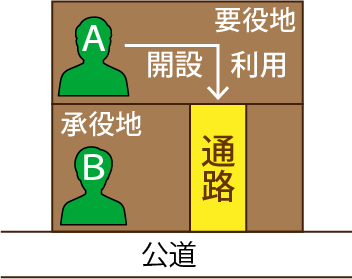

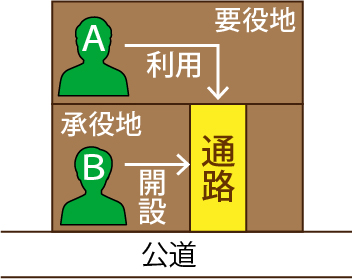

※ここでいう「継続」の要件を満たすには、承役地となる土地の上に通路の開設があったというだけでは不十分で、その開設が要役地所有者によるものであることが必要です(最判昭33.02.14)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 地役権とは | |||

| 1 | R02s-09-2 | 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。 | ◯ |

| 付従性 | |||

| 1 | 14-04-2 | (Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。)この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。 | ◯ |

| 2 | 14-04-3 | (上と同じケース)Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。 | × |

| 時効取得 | |||

| 1 | R02s-09-1 | 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。 | × |

| 2 | 25-03-4 | 承役地の所有者が通路を開設し、要役地の所有者がその通路を利用し続けると、時効によって通行地役権を取得することがある。 | × |

| 3 | 22-03-4 | 継続的に行使され、外形上認識できる地役権は時効取得が可能。 | ◯ |

| 4 | 14-04-4 | 継続的に行使され、外形上認識できる地役権であっても時効取得は不可能。 | × |

| 対抗要件 | |||

| 1 | R02s-09-4 | 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | 14-04-1 | Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定することができる。 | × |

| その他の知識 | |||

| 1 | R02s-09-3 | 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。 | ◯ |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

ご教授ありがとうございます。

ご説明のおかげで、やっと腑に落ちました。

分かりやすい説明に、いつも助かっています。本当に感謝です。

大野様

疑問が解消できて幸いです。

引き続きよろしくお願いします。

賃借権の時効取得とはどういう事でしょうか。法律的に取得時効できるのはわかったのですが、賃借権を行使している状態と何が変わるのかが、よくわかりません。所有権が移るわけではなく、賃借権を取得したところで、どうなるの?という感じで、ピンとこないのです。

よろしければ、ご教授いただければ幸いです。

大野様

ご質問ありがとうございます。

「賃借権の時効取得」が問題になる場面として、不動産の所有者でない人と賃貸借契約をしたケースを考えてみましょう。

(1)Bは、A所有の土地を買い受けたと言っていたが、実はその事実はなかった。

(2)Cは、Bからこの土地を賃借した。

(3)Cは、この土地を平穏公然に占有し、Bに対し賃料を支払い続けてきた。

(4)数十年経った後、Aが自らの所有権を主張し、Cに土地の明渡しを要求してきた。

↑

このようなケースで、「賃借権の時効取得」を認めれば、Cは、Aに対して賃借権を主張することができます。