【宅建過去問】(平成23年問01)意思表示

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

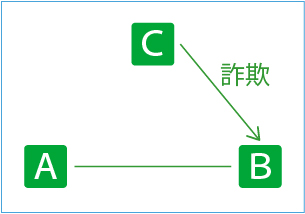

- Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

- AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

- BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。

正解:4

設定の確認

1 誤り

買主Bの「将来地価が高騰する」という思い込みは、「買う」という意思表示にいたる動機の問題です(民法95条1項2号。民法の言葉で言えば、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」)。

動機の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、その動機が明示又は黙示的に表示されたときに限られます(同条2項。民法の言葉で言えば、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」)。

本肢のBは、「高騰すると勝手に思い込ん」だだけであり、動機が相手方に表示されていないわけです。したがって、動機の錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-06-2 | Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合 | × |

| 2 | R02-06-3 | Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合 | ◯ |

| 3 | H28-03-4 | AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 4 | H23-01-1 | A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 5 | H21-01-3 | 意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができる。 | ◯ |

| 6 | H21-01-4 | 意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができない。 | × |

| 7 | H17-02-2 | AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であり、その事情をAがBに対して法律行為の基礎として表示した場合であっても、Aは、この売却の意思表示を取り消すことができない。 | × |

| 8 | H13-02-3 | Aが、Bに住宅用地を売却した。Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |

[共通の前提]

AがBにAの所有する甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | × |

| 2 | H28-03-4 | AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 3 | H25-01-1 | 意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、表意者は取り消すことができる。 | ◯ |

| 4 | H23-01-1 | Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。 | × |

2 誤り

■第三者の位置付け

- 第三者Cが買主Bをだます

- 売主A・買主Bの売買契約が成立

- 売主AはCの詐欺につき悪意

という、第三者による詐欺のケースです。

■登場人物の勝ち負け

第三者の詐欺については、相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合(悪意or善意有過失)に限って取り消すことができるとされています(民法96条2項)。

本肢では、だまされたBの相手方であるAは、第三者Cによる詐欺の事実を知っています。したがって、Bは、詐欺による意思表示を取り消すことができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-01-1 | [AがBに甲土地を売却した。]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 | ◯ |

| 2 | 30-01-4 | [AがBに甲土地を売却した。]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 3 | 23-01-2 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っていたとしても、取消不可。 | × |

| 4 | 16-01-3 | 第三者の詐欺の場合、相手方の知不知に関わらず、取消不可。 | × |

| 5 | 14-01-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知り、又は知ることができたときでないと、取消不可。 | ◯ |

| 6 | 10-07-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っているときは、取消可能。 | ◯ |

| 7 | 04-02-3 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失でも、本人から取消可能。 | × |

| 8 | 04-02-4 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失であれば、本人から取消不可。 | ◯ |

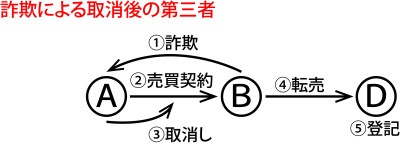

3 誤り

■第三者の位置付け

- 買主Bが売主Aをだます

- 売主Aと買主Bの売買契約が成立

- 売主Aが詐欺により取消し

- 買主Bが第三者Dに売却

- 第三者Dが所有権移転登記

というプロセスを経ており、転売を受けた第三者Dは、詐欺による取消後の第三者にあたります。

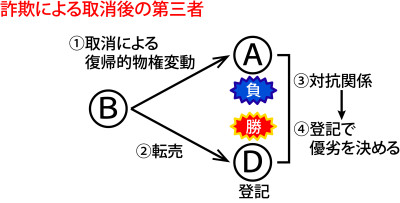

■登場人物の勝ち負け

この場合、売主と第三者との優劣関係は、対抗問題として考えます(大判昭17.09.30。民法177条)。

つまり、買主Bを起点として、

- 取消しによる物権の復帰を求める売主A

- 買主からの取得を理由に所有権の移転を求める第三者D

という二人の間に二重譲渡類似の関係があると考えるのです。

したがって、売主Aは物権を復帰する旨の登記をしなければ、第三者Dに所有権を対抗することができません。しかし、本肢では、Dが先に登記を備えています。Aは、Dから甲土地を取り戻すことができません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

|

|---|---|---|---|

| 1 | R01-02-1 | [AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。 | ◯ |

| 2 | 23-01-3 | A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。 | × |

| 3 | 19-06-1 | 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | 09-06-1 | Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。 | × |

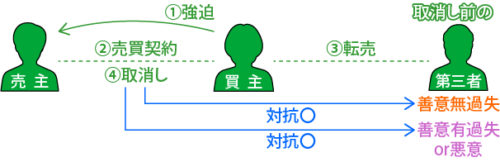

4 正しい

■第三者の位置付け

- 買主Bが売主Aをおどす

- 売主Aと買主Bの売買契約が成立

- 買主Bが第三者Eに売却

- 売主Aが強迫により取消し

というプロセスを経ており、転売を受けた第三者Eは、強迫による取消前の第三者にあたります。

■登場人物の勝ち負け

この場合、売主Aは、第三者Eが悪意や善意有過失であるときはもちろん、善意無過失のときであっても、意思表示を取り消すことができます(民法96条3項の反対解釈)。

※強迫による取消後の第三者のケースも考えておきましょう。この場合、売主Aと第三者Eとの優劣関係は、通常の対抗問題として扱います(民法177条)。つまり、詐欺の場合と全く同じように考えるのです(肢3参照)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 当事者間の効果 | |||

| 1 | H29-02-4 | AがBに甲土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、甲土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。 | ◯ |

| 第三者に対する効果 |

|||

| [共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。Bは、甲土地をCに売却した。 |

|||

| 1 | H23-01-4 | BがCに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、CがBによる強迫につき知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、AはCから甲土地を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 2 | H22-04-2 | 甲土地はAからB、BからCと売却されており、AB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BC間の売買契約締結の時期にかかわらず、Aは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | × |

| 3 | H20-02-4 | CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、CがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |

| 4 | H10-07-2 | AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のDには対抗できない。 | × |

| 5 | H03-02-全 | Cが、Bからその土地を購入した後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、Cは、Aによる土地の明渡しの請求を拒むことができない。 | ◯ |

| 6 | H01-03-4 | Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことをBからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のCに対し対抗することができる。 | ◯ |