【宅建過去問】(令和02年12月問38)宅建士(個数問題)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。

- イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

- ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

- エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

正解:1

ア 誤り

■専任宅建士の人数が不足した場合

専任宅建士が法定数に不足した場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置を執る必要があります(宅建業法31条の3第3項)。

「30日以内」ではありません。

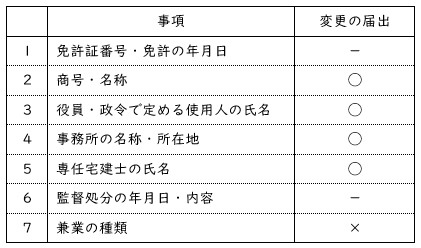

■変更の届出

専任宅建士の氏名は、宅建業者名簿の登載事項です(同法8条2項6号)。新たな宅建士を設置した場合には、その氏名を宅建業者名簿に登載する必要があります。つまり、変更の届出が要求されます。届出期間は、30日以内です(同法9条)。

「2週間以内」ではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |

| 2 | R03s-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 3 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 4 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Aが令和X年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Bを置いた。 | × |

| 5 | H24-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |

| 6 | H23-44-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 7 | H22-29-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 8 | H19-30-3 | 宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。 | × |

| 9 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 10 | H18-36-1 | 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 | × |

| 11 | H14-36-3 | 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 12 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |

| 13 | H04-49-2 | 宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 3 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |

| 4 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 5 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 6 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |

| 7 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |

| 8 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |

| 9 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 11 | H08-43-1 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aは、宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士とした場合は、30日以内に、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 12 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Dを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |

| 13 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 14 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 15 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |

| 16 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 2 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 3 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |

| 4 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 5 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 6 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 7 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 8 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 9 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |

| 10 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |

| 11 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |

| 12 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |

イ 誤り

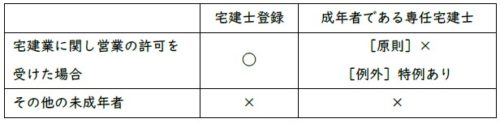

宅建業者の事務所には、「成年者である専任の宅地建物取引士」を設置する必要があります(宅建業法31条の3第1項)。

未成年者であっても、宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有していれば、宅建士となることは可能です(同法18条1項1号)。しかし、その場合でも、未成年者である間は、専任宅建士になることができません。

※例外は、宅建業者自身が宅建士である場合や法人業者の役員が宅建士である場合です。この場合、未成年者であっても、「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされます(宅建業法31条の3第2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 専任 | |||

| 1 | H05-48-3 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所に置く専任の宅地建物取引士について、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならない。 | × |

| 成年者 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 3 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 4 | H05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | H19-30-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの取締役Bは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、Bを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。 | × |

| 3 | H12-33-4 | 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。 | × |

| 4 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Bを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |

| 5 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 6 | H05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 | × |

| 2 | H02-35-2 | 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。 | × |

ウ 正しい

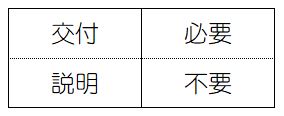

■相手方が宅建業者である場合の重要事項説明

宅建業者は、相手方が宅建業者である場合でも、重要事項説明書を交付する義務を負います(宅建業法35条1項)。しかし、その内容を宅建士に説明させる必要はありません(同条6項)。

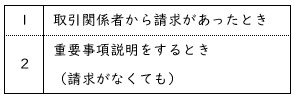

■宅建士証の提示

宅建士が重要事項説明をするときには、説明の相手方から請求がなくても宅建士証を提示する必要があります(宅建業法35条4項)。それに加えて、取引関係者から請求があったときにも、宅建士証を提示しなければなりません(同法22条の4)。

■まとめ

相手方が宅建業者である場合でも、重要事項説明書を交付する必要があります。しかし、その内容を説明する必要はありません。

そして、相手方から求められなくても、宅建士証の提示が必要なのは、重要事項を説明するときです。相手方が宅建業者である場合、重要事項を説明する必要がないのですから、宅建士証を提示する必要もありません。

相手方である宅建業者から提示の請求があった場合は別です。この場合、重要事項説明の必要性とは関係なく、宅建士証を提示する必要があります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-42-ウ | 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。 | ◯ |

| 2 | R04-35-2 | 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。 | × |

| 3 | R03s-35-4 | 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。 | ◯ |

| 4 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |

| 5 | R02-44-3 | 宅地建物取引業者が、自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 | ◯ |

| 6 | H30-35-2 | 宅地建物取引業者間における建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |

| 7 | H30-39-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。 | ◯ |

| 8 | H25-29-3 | 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主が当該買主に対し、法35条の規定に基づき交付する書面には、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を記載すれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。 | × |

| 9 | H25-30-1 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。 | × |

| 10 | H19-40-2 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。 | × |

| 11 | H19-40-3 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。 | × |

| 12 | H18-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |

| 13 | H16-40-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合、法第35条に基づく書面の交付に関する規定が適用される。 | ◯ |

| 14 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日宅地建物取引業法第35条の規定により交付すべき書面を交付した際、当該書面に、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を記載したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を記載しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |

| 15 | H05-44-1 | 相手方が宅地建物取引業者であったので、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |

| 16 | H04-42-1 | 宅地建物取引業者が行う宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。 | × |

| 17 | H01-44-3 | 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、買主に対して、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-42-ア | 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 | × |

| 2 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 3 | R04-40-エ | 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 | ◯ |

| 4 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 5 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |

| 6 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 7 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |

| 8 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 9 | H30-39-4 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 10 | H29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 11 | H29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |

| 12 | H28-30-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 13 | H26-36-3 | この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 14 | H25-30-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 15 | H23-28-3 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。 | × |

| 16 | H22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |

| 17 | H18-36-2 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 18 | H17-39-2 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。 | × |

| 19 | H14-31-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。 | × |

| 20 | H13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |

| 21 | H13-32-1 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。 | × |

| 22 | H10-39-3 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引士証を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。 | ◯ |

| 23 | H05-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。 | × |

| 24 | H04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-32-2 | 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |

| 3 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H30-42-4 | 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 5 | H29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 6 | H29-40-3 | 売主である宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bは、宅地建物取引業者ではない買主Cに37条書面を交付する際、Cから求められなかったので、宅地建物取引士証をCに提示せずに当該書面を交付した。 | ◯ |

| 7 | H28-38-イ | 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 | × |

| 8 | H14-31-4 | 宅地建物取引士は、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。 | × |

| 9 | H11-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅地建物取引士は、当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。 | ◯ |

| 10 | H06-37-1 | 宅地建物取引士は、常時宅地建物取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。 | × |

エ 誤り

宅建士の欠格要件となるのは、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(宅建業法18条1項12号)、より具体的にいえば、「精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」です(規則14条の2)。

単に「成年被後見人又は被保佐人」であるというだけで、登録を受けることができないわけではありません。

☆「宅建士の欠格要件(心身の故障)」というテーマは、問43肢1でも出題されています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-38-エ | 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。 | × |

| 2 | R02s-43-1 | 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。 | × |

まとめ

正しいものはウの一つだけです。正解は、肢1。

家坂先生、お返事ありがとうございます。

相手方が宅建業者の場合は、宅建業法35条の6項から、35条4項、22条の4の規定に従う。

考え方の流れが、よく分かりました。

そして、

自分の法的な考え方に無理があることが分かりました。

私は、まだまだ宅建試験に合格するための、内容を絞った勉強しかできていなかったようです。

今回の問38のウは、さらっとした、平坦な表現ですが、

宅建業法35条をよく勉強した受験生にとっては、

やりごたえのあるいい問題だったのでは、と思います。

今日は、質問させてください。

令和2年12月の宅建試験、問38の、選択肢ウの選択肢についてすっきりと理解できません。

私はこの問題のケースで、自主的に宅建士証を見せる必要が無い、

と考える根拠が、宅建を勉強してきた知識からどうしても導き出すことができません。

どうか、ご教授をお願いできないでしょうか?

問38

ウ、宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

有名予備校のの動画説明では、

相手が宅建業者だから、重説の説明部分が不要。だから宅建士証の自主的な提示は不要。

と、言われていました。

しかし、問題文は重要事項説明書という「書面の交付」に際して、

宅建士証を自主的に見せる必要があるのか?

という内容です。

言葉による説明が不要だから見せなくていい。という解説は論点がずれているような気がします。

宅建業法35条では、

宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。となっていますが、

要点を縮めると、宅建士をして重要事項を記載した書面を交付する。と読み取れます。

ここで「交付」という言葉の解釈ですが」

その中には、「書類を作成する」というものと、

「その書類を相手方に手渡す」という二つの意味が入っています。

このことから考えると、重要事項説明書は、宅建士が、自ら相手方に引き渡す必要があるとなります。

では、相手方が、書面の引き渡し者を、宅建士と確認する方法ですが、

それは宅建士証を見せてもらうことしかありません。

手渡された重説書面には宅建士の記名押印がされていますが、

これは文書の作成を宅建士が行ったという印で、

引き渡しの部分については、引き渡し者が宅建士であると証明するものでは無いです。

これが37条書面なら、誰が引き渡しても良い規則なので、

引き渡す者が、宅建士であると、証明する必要はないでしょうが、

35条書面の場合には、宅建士が引き渡さなければならないという規則なので、

この引き渡し時にも宅建士であると証明する必要があると思います。

このような解釈で、私は、相手が業者で、重要事項説明書を交付する(引き渡す)だけの場合でも、宅建士証の提示が必要という考え方に、なっています。

教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

みずたに様

ご質問ありがとうございます。

私も、有名予備校さんと全く同じ考えです。

言い方は失礼かも知れませんが、みずたにさんの解釈(?)には、随所に無理があります。

法律学的な筋道で結論を正確に導くためには、宅建業法35条1項と6項、そして4項について検討する必要があります。

(1)宅建業法35条1項・6項

みずたにさんのお考えの根拠は、以下の部分にあると思われます。

ここが勘違いの始まりです。

この文章は、宅建業法35条1項の一部ですが、これを根拠として本肢の結論を検討するのは不可能です。

なぜなら、本肢は、「相手方が宅地建物取引業者である場合」が前提になっているからです。

この場合、宅建業法35条1項をストレートに適用することはできません。同条6項に従って読み替える必要があるのです。

6項に従って読み替えると、1項の内容は、以下のようになります。

「説明」どころか「宅地建物取引士」の言葉すら出現しません。

この規定を根拠に、宅建士証の提示を義務付けるのは、無理です。

(2)宅建業法35条4項

そもそも、重要事項説明にあたって、宅建士が宅建士証を提示する義務を負う根拠は、宅建業法35条4項にあります。

つまり、35条1項から3項に基づく「説明」の際に、宅建士証の提示が要求されています。

しかし、(1)で考えたように、相手方が宅建業者である場合には、そもそも「説明」自体が不要です。

「説明」自体が不要である以上、「説明時の宅建士証提示」も不要であるのは、当然のことです。

(3)結論

以上より、「相手方が宅地建物取引業者である場合」という前提の下で、宅建士が宅建士証の提示義務を負うのは、宅建業法22条の4を根拠とする場合、すなわち、「取引の関係者から請求があったとき」に限られます。