【宅建過去問】(令和04年問01)背信的悪意者(判決文の読取り問題)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

Contents

正解:3

前提知識

判決文の問題というだけで苦手意識を持つ受験生がいます。しかし、今回の判決文(最判平08.10.29)は、[Step.1]講義でも解説していますし、過去にも出題されているものです(平成24年問06肢4)。判決文の内容自体は読まなくても解答できます。

判決文の解読よりも、前提知識の理解のほうが必要な問題でした。具体的には「対抗関係・対抗要件」や「第三者の善意・悪意」に関する知識です。ここで簡単に確認しておきましょう。

「この説明では不十分」という人は、[Step.1]民法[07]「物権変動と対抗問題」を復習してください。

1.対抗関係・対抗要件

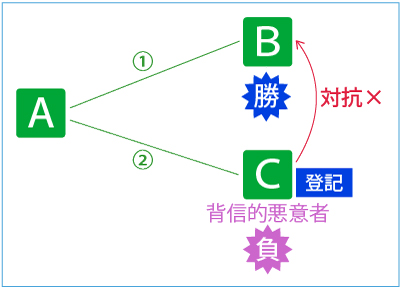

一つの物に関して両立しない主張をする人の関係を対抗関係といいます。例えば、Aが所有する土地を、①まずはB、②つぎにC、と二重に売買したようなケースが典型です。

対抗関係の中で、相手に対して「自分こそが真の所有者である。」と対抗(主張)するためには、対抗要件を用意しておく必要があります。不動産では、登記が対抗要件とされています。例えば、CがAから登記の移転を受ければ、Cの勝ち、Bの負けです。Cは、Bに対してこの土地の所有権を対抗することができます。「Bのほうが先に売買契約をした。」ということは何の決め手にもなりません。

2.第三者の善意・悪意

「先に登記をしたほうが勝ち」というルールは、「Cは、AとBの間に売買契約があることを知っていた。」とか「Cは、Bが登記を受けていないことを知っていた。」という場合にも適用されます。民法では「知っている」ということを「悪意」というので、この場合のCを「悪意者」といいます(次に出てくる「背信的悪意者」と明確に区別するために、「単純悪意者」ということもあります)。Cは、悪意だとしても、先に登記を受けてしまえばOK。Cの勝ち、Bの負けです。Cは、Bに対して、所有権を対抗(主張)することが可能です。

※図を描く際、まずは「勝ち・負け」マークを記入して、その後に「対抗できる・できない」を検討しましょう。「Cは、Bに対抗できる。」と「Bは、Cに対抗できない。」は同じ意味。字面だけでは誤解の可能性があります。「勝ち・負け」マークを付けておけば、どちらが主語でも対抗できます。

※図を描く際、まずは「勝ち・負け」マークを記入して、その後に「対抗できる・できない」を検討しましょう。「Cは、Bに対抗できる。」と「Bは、Cに対抗できない。」は同じ意味。字面だけでは誤解の可能性があります。「勝ち・負け」マークを付けておけば、どちらが主語でも対抗できます。

判決文の分析

ここまでが長いイントロ。いよいよ、背信的悪意者に関する判決文を解説しましょう。

1.背信的悪意者

4人目の丁まで出てくると、ずいぶん複雑な人間関係になります。まずは、甲・乙・丙という3人の関係について整理します。

「丙が背信的悪意者である。」というのは、どういう意味でしょうか。

「背信的悪意者」というのは、「甲と乙との間に、この土地の売買契約があることを知っている。」「乙に登記がないことを知っている。」という単純悪意のレベルではありません。「背信的」つまり、「登記制度に対する裏切り者」です。

具体例を挙げましょう。

甲の土地を乙が購入しました。そのことを知った丙は、ズルイことを考え付いたのです!

「乙は甲から土地を購入したけど、まだ登記をしていない。乙が計画している巨大プロジェクトを実現するためには、この土地が絶対に必要だ。いくら高くても絶対に買う。チャンス!大チャンス!!自分も甲からこの土地を買って、先に登記をしよう。乙に転売すれば、◯億円の大儲け!」

丙は、甲から土地を購入し、所有権の移転の登記をしました。

このようなヒドイ人が背信的悪意者です。もはや、「先に登記すれば勝ち」というルールで保護してもらえる立場ではありません。そのため、丙はたとえ登記をしていたとしても保護されません。逆に、乙は、登記がなくても、自分の所有権を丙に対抗することができるわけです。

2.丙からの転得者丁と乙との対抗関係

次に、この不動産を背信的悪意者丙が丁に転売しました。この丁を転得者といいます。

乙と丁のどちらが勝つか、それは、丁が背信的悪意者かどうかで異なります。

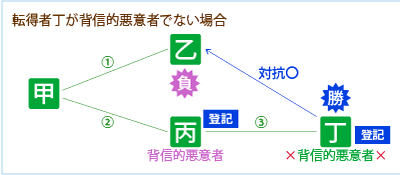

(1).転得者丁が背信的悪意者でない場合

判決文は、「丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる」と言っています。つまり、丁が背信的悪意者でなければ、丁の勝ち、乙の負けです。言い換えれば、登記を完了している丁は、登記のない乙に対して、この不動産の所有権を対抗することができます。

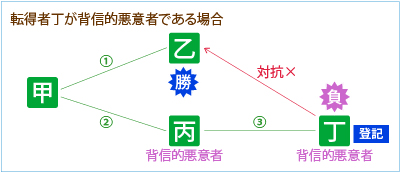

(2).転得者丁が背信的悪意者である場合

丙だけでなく丁もまた背信的悪意者というケース、具体例としては、こんな例が考えられます。

丙が丁に頼みました。「丁さん、私名義の登記があっても、『背信的悪意者』なので乙に負けてしまいます。大儲けができません。あなたにこの土地を売るから、登記もあなたの名義にしてください。◯億円払います!」

このように丁も背信的悪意者という場合、丁は登記を完了しているからといって、乙に勝つことができません。逆から言えば、乙は、登記がなくても、丙に所有権を対抗することができます。

選択肢の検討

大変お待たせしました。以上を前提に、いよいよ選択肢の検討に入ります。

ここまでをしっかり理解していれば、「どのパターンの話か。」を考えるだけで、正誤を判定することができるはずです。

1 誤り

(「判決文の分析」の1参照。)

Cは「背信的悪意者に該当する」というのですから、「登記を完了した」からといって保護を受けることができません。つまり、この対抗関係では、Bの勝ち、Cの負けです。

本肢は、「Cは、…Bに対抗することができる」としているので、真実と正反対です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 単純悪意者 | |||

| 1 | R04-01-4 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | × |

| 1 | H15-03-1 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | HH03-04-1 | AからBが土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Aからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Bは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |

| 背信的悪意者 | |||

| 1 | R04-01-1 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。 | × |

| 2 | R04-01-3 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | ◯ |

| 3 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 4 | H24-06-4 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡した場合において、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cがいわゆる背信的悪意者であっても、Bは、Dに対して自らが所有者であることを主張することができない。 | ◯ |

| 5 | H15-03-2 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 6 | H10-01-2 | Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者に対して、Bは、当該土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 7 | H07-02-2 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

| 8 | H07-02-3 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

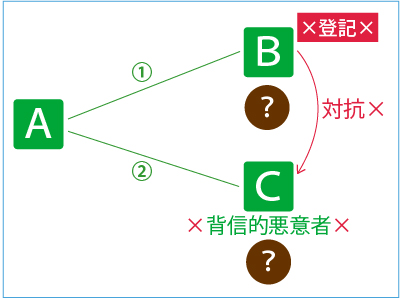

2 誤り

(「前提知識」の1参照。)

「背信的悪意者ではないC」というのですから、対抗関係に関する通常のルールで勝ち負けを決めます。つまり、「先に登記を受けたほうが勝ち」というルールです。「先に契約をしたほうが勝ち」というわけではありません。

本肢のBは、「先に買い受けた」が「登記が未了」という状況です。Cに対して所有権を対抗することはできません。

※本肢の場合、CがBよりも先に登記を受ければCの勝ちになります。しかし、Cの登記の有無について何の記述もないので、与えられた情報だけでは、どちらの勝ちか判定することができません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-01-2 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。 | × |

| 2 | H29-11-1 | A所有の甲土地につき、令和XX年10月1日にBとの間で賃貸借契約が締結された。Aが甲土地につき、本件契約とは別に、同年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。 | × |

| 3 | H28-03-1 | AがA所有の甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | × |

| 4 | H24-06-3 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡してBが所有権移転登記を備えた場合に、AC間の売買契約の方がAB間の売買契約よりも先になされたことをCが立証できれば、Cは、登記がなくても、Bに対して自らが所有者であることを主張することができる。 | × |

| 5 | H22-04-1 | CもAから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とAB間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。 | × |

| 6 | H19-03-4 | Aを所有者とする甲土地につき、AがBとの間で令和XX年10月1日に、Cとの間で同年10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、B、C共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したBがCに対して所有権を主張することができる。 | × |

3 正しい

(「判決文の分析」の2(2)参照。)

「背信的悪意者であるC」、「Cから転得者Dが買い受け」、「DもBに対する関係で背信的悪意者に該当」というケースです。つまり、「判決文の分析」の「2(2).転得者丁が背信的悪意者である場合」と同じ状況です。

この場合、Dは、登記を完了しているからといって、Bに勝つことはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 単純悪意者 | |||

| 1 | R04-01-4 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | × |

| 1 | H15-03-1 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | HH03-04-1 | AからBが土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Aからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Bは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |

| 背信的悪意者 | |||

| 1 | R04-01-1 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。 | × |

| 2 | R04-01-3 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | ◯ |

| 3 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 4 | H24-06-4 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡した場合において、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cがいわゆる背信的悪意者であっても、Bは、Dに対して自らが所有者であることを主張することができない。 | ◯ |

| 5 | H15-03-2 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 6 | H10-01-2 | Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者に対して、Bは、当該土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 7 | H07-02-2 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

| 8 | H07-02-3 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

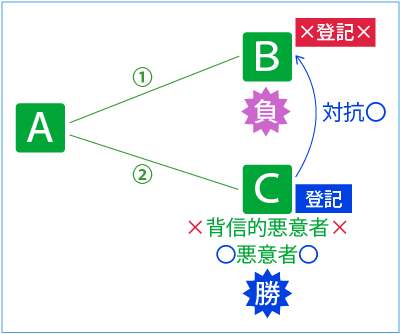

4 誤り

(「前提知識」の2参照。)

本肢のCは、背信的悪意者には該当しません。ただ、「Bが登記未了であることにつき悪意である」というだけのことです。つまり、「単純悪意者」に過ぎません。この場合、対抗関係に関する通常のルールで勝ち負けを決めます。つまり、「先に登記を受けたほうが勝ち」というルールです。本肢のCは「登記を完了した」というのですから、Cの勝ち、Bの負けです。

本肢は、「Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない」としているので、真実と正反対です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 単純悪意者 | |||

| 1 | R04-01-4 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | × |

| 1 | H15-03-1 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | HH03-04-1 | AからBが土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Aからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Bは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |

| 背信的悪意者 | |||

| 1 | R04-01-1 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。 | × |

| 2 | R04-01-3 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | ◯ |

| 3 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 4 | H24-06-4 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡した場合において、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cがいわゆる背信的悪意者であっても、Bは、Dに対して自らが所有者であることを主張することができない。 | ◯ |

| 5 | H15-03-2 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 6 | H10-01-2 | Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者に対して、Bは、当該土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 7 | H07-02-2 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

| 8 | H07-02-3 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。