【宅建過去問】(平成05年問06)弁済・代位

![]()

AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Aの兄Cは、Aが反対しても、Bの承諾があれば、Bに弁済することができる。

- Aの保証人DがBに弁済した場合、Dは、Bの承諾がなくても、Bに代位することができる。

- B名義の領収証をEが持参したので、AがEに弁済した場合において、Eに受領権限がなくても、Aが過失無くしてその事情を知らなかったときは、Aは、免責される。

- Aは、弁済に当たり、Bに対して領収証を請求し、Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。

正解:1

1 誤り

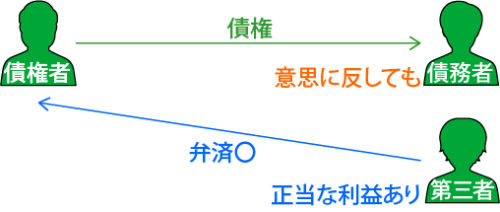

債務の弁済は、第三者もすることができる(民法474条1項)。

しかし、弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできない(同条2項本文)。

本肢のCは債務者Aの兄であるが、兄弟姉妹というだけでは、弁済について「正当な利益を有する」とはいえない。

したがって、Cは、Aの意思に反して弁済することができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

第三者による弁済(民法[20]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 20-08-1 | 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済できる。 | ◯ |

| 2 | 20-08-4 | 借地上の建物の賃借人が土地賃借人に代わって地代を弁済した場合、土地賃貸人は地代不払を理由に借地契約を解除できない。 | ◯ |

| 3 | 17-07-1 | Bは、土地所有者Aから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Bの意思に反して、債務を弁済することはできない。 | × |

| 4 | 16-04-1 | 正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても、弁済することができる。 | × |

| 5 | 11-05-1 | Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。 | ◯ |

| 6 | 05-06-1 | BのAからの借入金100万円の弁済について、Bの兄Cは、Bが反対しても、Aの承諾があれば、Aに弁済することができる。 | × |

| 7 | 04-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債権者・債務者の反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。 | ◯ |

| 8 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者は、債務者の債権者に対する債務を弁済することができる。 | ◯ |

2 正しい

保証人Dは、Aの弁済について「正当な利益」を有する第三者である。したがって、Dは、たとえAの意思に反する場合であっても、債務の弁済をすることができる(民法474条2項)。

Dは、債務者のために弁済をしたのだから、当然に債権者に代位する(同法499条)。Bの承諾を受ける必要はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

弁済による代位(民法[20]5)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 11-05-4 | 連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。 | ◯ |

| 2 | 10-04-4 | 連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。 | × |

| 3 | 06-05-3 | 連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。 | ◯ |

| 4 | 06-05-4 | 第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。 | × |

| 5 | 05-06-2 | 主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。 | ◯ |

| 6 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。 | ◯ |

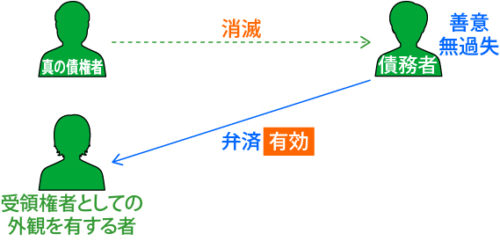

3 正しい

弁済を受領したEには受領権限がないが、B名義の領収証を持参しているため、受領権者としての外観を有する者に該当する。そして、債務者Aは、Eに受領権限がないことについて善意無過失である。この場合、AのEに対する弁済は、有効となる(民法478条)。つまり、Aは、免責される。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

弁済受領者(民法[20]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-07-1 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 | × |

| 2 | R01-07-2 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |

| 3 | R01-07-3 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 | ◯ |

| 4 | 17-07-2 | 債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。 | ◯ |

| 5 | 11-05-3 | 偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。 | ◯ |

| 6 | 05-06-3 | 債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。 | ◯ |

4 正しい

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる(民法486条)。つまり、弁済と領収証の交付は、同時履行の関係に立つ。

したがって、Aは、Bに対して領収証を請求することができる。また、Bが領収証を交付するまで、弁済を拒むことも可能である。

Bが領収証を交付しない限り、Aが弁済を拒んだとしても、履行遅滞の責任を負うことはない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

弁済と受取証書の交付(民法[20]4(3)①)

同時履行の抗弁権:弁済と受取証書の交付(民法[22]2(2)②)

同時履行の抗弁権:弁済と受取証書の交付(民法[22]2(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 05-06-4 | 借主は、弁済に当たり、貸主に対して領収証を請求し、貸主がこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。 | ◯ |

| 2 | 03-09-4 | 借主が返済をしようとしても貸主が受取証書を交付しないときは、借主は、その交付がなされるまで、返済を拒むことができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。