【宅建過去問】(平成02年問13)借地借家法(借家)

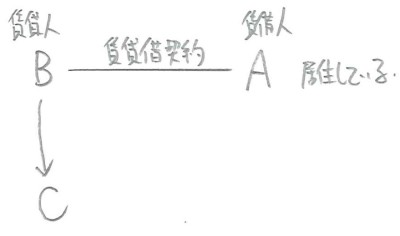

Aは、BからB所有の建物を賃借して、居住しているが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

- Aは、建物の引渡しを受けているから、Cに賃貸借を対抗することができるが、建物の引渡しを受けていないときは、常にCに対抗することができない。

- AがBに敷金を差し入れていた場合、Cは、Bからその敷金を受領しない限り、Aに対する敷金返還債務を引き継がない。

- CがAに賃料の増額を請求した場合、Aは、その増額を相当でないと考えたときは、相当と認める賃料を、直ちに供託すればよい。

- Aが相続人なくして死亡した場合、Aと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、その事実を知った後1月内にCに対し特段の意思表示をしないときは、AのCに対する権利義務を承継する。

正解:4

1 誤り

建物賃貸借の対抗要件となるのは、以下の2つである。

- 賃借権の登記(民法605条)、

- 建物の引渡し(借地借家法31条2項)

したがって、建物の引渡しを受けていない場合であっても、賃借権を登記していれば、賃貸借を対抗することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建物賃貸借の対抗力(借地借家法[06]1)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-2 | Aは、B所有の甲建物につき、賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。 | ◯ |

| 2 | R02-12-1 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-11-3 | [AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結]Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。 | × |

| 4 | H27-12-1 | 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | ◯ |

| 5 | H22-12-1 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 6 | H21-12-3 | 引渡しを受けている場合、建物の賃借権は対抗可、使用借権は対抗不可。 | ◯ |

| 7 | H20-04-4 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 8 | H19-14-4 | 登記も引渡しもない場合、定期建物賃借権は対抗不可、一時使用賃借権は対抗可能。 | × |

| 9 | H18-14-2 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 10 | H12-12-1 | 賃貸人の承諾を得て転借人に占有させている場合、賃借人は賃借権を対抗不可。 | × |

| 11 | H02-13-1 | 引渡しを受けていないと、常に、賃借権を対抗不可。 | × |

| 12 | H01-13-1 | 建物の引渡しを受けていれば、建物所有権が移転しても、新所有者に賃借権を対抗可能。 | ◯ |

2 誤り

賃貸借契約期間中に賃貸人たる地位が移転した場合、敷金に関する権利義務は当然に新賃貸人に承継される(民法605条の2第3項)。

本肢は、「Cは、・・・敷金返還債務を引き継がない」とする点が誤り。

※賃借権の譲渡の場合、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したとしても、敷金に関する権利義務は当然には新賃借人に承継されない(最判昭53.12.22)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

賃貸人の変更と敷金(民法[26]8(3)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-12-2 | Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結された。甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。 | ◯ |

| 2 | 20-10-2 | 賃貸中の建物が譲渡された場合、賃借人の承諾がなくても、敷金返還債務は新所有者に承継される。 | ◯ |

| 3 | 15-11-2 | 賃貸借契約期間中に建物が譲渡された場合で、譲受人が賃貸人たる地位を承継したとき、敷金に関する権利義務も当然承継される。 | ◯ |

| 4 | 15-11-4 | 賃貸借契約が終了した後、借主が建物を明け渡す前に、貸主が建物を第三者に譲渡した場合で、貸主と譲受人との間で譲受人に敷金を承継させる旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然に譲受人に承継される。 | × |

| 5 | 11-14-4 | 賃貸借契約期間中に建物が売却され、賃貸人たる地位を譲受人に承継した場合、賃借人の承諾がない限り敷金返還債務は承継されない。 | × |

| 6 | 06-10-3 | 貸主が第三者に建物を譲渡し、譲受人が賃貸人となった場合、貸主に差し入れていた敷金は、借主の未払賃料を控除した残額について、権利義務関係が譲受人に承継される。 | ◯ |

| 7 | 02-13-2 | 賃借人が賃貸人に敷金を差し入れていた場合、建物の譲受人は、賃貸人からその敷金を受領しない限り、賃借人に対する敷金返還債務を引き継がない。 | × |

3 誤り

家賃の増額について当事者間に協議が調わない場合、賃借人Aは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を 賃貸人Bに支払えばよい(借地借家法32条2項前段)。

供託ができるのは、Bに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Bがこれを拒んだ場合に限られる(民法494条)。

本肢は、「増額を相当でないと考えたときは、・・・直ちに供託」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

増額協議が調わないとき(借地借家法[06]2(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H16-14-4 | 借主は貸主の請求額を支払わなければならず、裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは、貸主は超過額に年1割の利息を付して借主に返還しなければならない。 | × |

| 2 | H09-12-3 | 増額を正当とする裁判が確定した場合で、借主が既に支払った額に不足があるとき、借主は、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを貸主に支払わなければならない。 | ◯ |

| 3 | H09-12-4 | 借主が相当と認める額の家賃を提供したが、貸主が受領を拒んでいる場合、借主が相当と認める額の家賃を供託したとき、貸主は、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 4 | H04-11-2 | 賃貸借契約の更新の際、家賃の増額について賃貸人の請求があったときは、賃借人は、これを拒むことはできない。 | × |

| 5 | H02-13-3 | 貸主が借主に質料の増額を請求した場合、借主は、その増額を相当でないと考えたときは、相当と認める質料を、直ちに供託すればよい。 | × |

4 正しい

居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する(借地借家法36条1項前段)。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない(同項後段)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

居住用建物の賃貸借の承継(借地借家法[06]6)

[共通の設定]

Aは、所有する甲建物をBに賃貸している。

[共通の設定]

Aは、所有する甲建物をBに賃貸している。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-12-4 | Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Cは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。 | ◯ |

| 2 | H11-14-2 | Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき、Cは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。 | × |

| 3 | H07-13-3 | Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関し、AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合、その特約は、無効である。 | × |

| 4 | H02-13-4 | Bが相続人なくして死亡した場合、Bと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Cは、その事実を知った後1月内にAに対し特段の意思表示をしないときは、BのAに対する権利義務を承継する。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。