【宅建過去問】(平成05年問13)相続

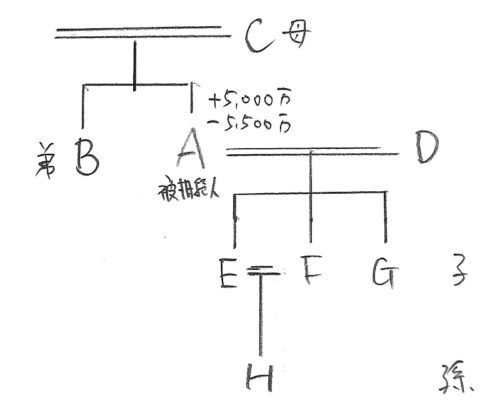

Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

- 限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。

- Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。

- E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。

- E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

正解:1

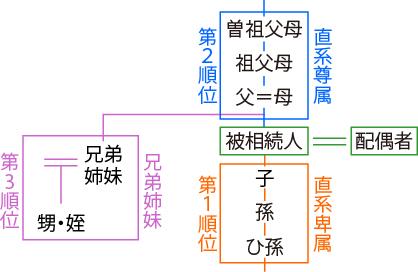

登場人物の関係を家系図にまとめておこう。

法定相続人は、以下の手順で、決定する。

本問は法定相続人を決めるだけで終わるが、通常は、法定相続分の計算まで必要になる。

その計算方法も確認しておこう。

1 正しい

本問での法定相続人は、配偶者Dと子E・F・Gである(民法890条・887条1項)。

そして、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。

したがって、本問において限定承認をするときは、D・E・F・Gが共同でしなければならないの。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |

| 2 | 28-10-3 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認をしたときは、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |

| 3 | 19-12-1 | 2人の相続人のうち、一方は単純承認、他方は限定承認をすることができる。 | × |

| 4 | 14-12-2 | 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。 | ◯ |

| 5 | 10-10-2 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認すると、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |

| 6 | 05-13-1 | 限定承認をするときは、相続人全員が共同してしなければならない。 | ◯ |

2 誤り

相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。

したがって、その者の子には代襲相続が認められない。

※代襲相続が認められるのは、以下の場合である。

- 相続人死亡の場合

- 相続人が欠格事由に該当して相続権を失った場合

- 相続人が廃除によって相続権を失った場合

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-02-2 | 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 | ◯ |

| 2 | R04-03-2 | 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。 | ◯ |

| 3 | H14-12-1 | 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |

| [共通の設定] Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 | |||

| 5 | h05-13-2 | Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |

| 6 | h05-13-3 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。 | × |

| 7 | h05-13-4 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 | × |

3 誤り

相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。

本肢では、3人の子 E・F・Gが初めから相続人でなかったことになる。だとすれば、法定相続人は、配偶者Dと直系尊属である母Cということになる。直系尊属が相続する以上、被相続人の弟Bが相続することはない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-02-2 | 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。 | ◯ |

| 2 | R04-03-2 | 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。 | ◯ |

| 3 | H14-12-1 | 相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H14-12-4 | 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 | × |

| [共通の設定] Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。 | |||

| 5 | h05-13-2 | Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。 | × |

| 6 | h05-13-3 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。 | × |

| 7 | h05-13-4 | E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 | × |

4 誤り

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)。この期間を熟慮期間と呼ぶ。

本肢のケースでは、Cの熟慮期間は、「Cが相続開始を知った時」からカウントされる(早くても、E・F・Gが相続放棄した時点以降である)。

「相続開始のときから」計算するわけではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |

| 2 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |

| 3 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |

| 4 | 10-10-1 | 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、共同相続人間で異なることがある。 | ◯ |

| 5 | 05-13-4 | 相続人の相続放棄により、法定相続人となった者は、相続開始のときから3ヵ月以内に相続の承認又は放棄をしなければならない。 | × |