【宅建過去問】(平成10年問22)建築基準法(建蔽率・容積率)

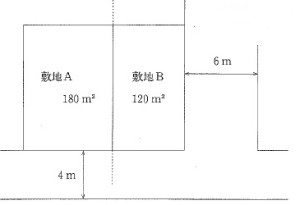

下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

また、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。

敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度 [math] \frac{20}{10}[/math] :都市計画において定められた建蔽率の最高限度 [math] \frac{6}{10}[/math]

敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 [math] \frac{40}{10}[/math] :都市計画において定められた建蔽率の最高限度 [math] \frac{6}{10}[/math]

- 敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200パーセント、建蔽率の最高限度は60パーセントとなる。

- 敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき、建蔽率の最高限度は20パーセント増加して80パーセントとなる。

- 敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264パーセントとなる。

- 敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、建蔽率の最高限度は74パーセントとなる。

正解:3

1 誤り

■容積率

敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地の前面道路の幅員は4mである。したがって、道路の幅員から計算した容積率(幅員容積率)は、4×[math] \frac{4}{10}[/math]=[math] \frac{16}{10}[/math]である。

この幅員容積率は、都市計画で定められた容積率([math] \frac{20}{10}[/math])より厳しい。したがって、幅員容積率が適用され、容積率の最高限度は、[math] \frac{16}{10}[/math](160%)である。

■建蔽率

敷地Aは角地ではないため、建蔽率の割増を受けることができない。建蔽率の最高限度は、都市計画に定められた通りの[math] \frac{6}{10}[/math](60%)である。

2 誤り

敷地Bは角地であり、街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている。この場合、建蔽率の最高限度について、10%の割増を受けることができる。したがって、建蔽率の最高限度は、[math] \frac{6}{10}[/math]+[math] \frac{1}{10}[/math]=[math] \frac{7}{10}[/math](70%)である。

3 正しい

■敷地A

敷地Bとあわせた敷地として利用する場合、敷地の前面道路の幅員は6mである。したがって、道路の幅員から計算した容積率(幅員容積率)は、6×[math] \frac{4}{10}[/math]=[math] \frac{24}{10}[/math]である。

この幅員容積率より、都市計画で定められた容積率([math] \frac{20}{10}[/math])の方が制限が厳しい。したがって、都市計画における容積率が適用され、容積率の最高限度は、[math] \frac{20}{10}[/math]である。

■敷地B

敷地の前面道路の幅員は6mである。したがって、道路の幅員から計算した容積率(幅員容積率)は、6×[math] \frac{6}{10}[/math]=[math] \frac{36}{10}[/math]である。

この幅員容積率は、都市計画で定められた容積率([math] \frac{40}{10}[/math])より制限が厳しい。したがって、幅員容積率が適用され、容積率の最高限度は、[math] \frac{36}{10}[/math]である。

■敷地A+B

敷地全体に適用される容積率は、それぞれの地域の容積率にその地域に含まれている敷地の割合を掛けたものを合計して求める。具体的には、

[math] \frac{20}{10}[/math]✕[math] \frac{180}{300}[/math]+[math] \frac{36}{10}[/math]✕[math] \frac{120}{300}[/math] =[math] \frac{3600}{3000}[/math]+[math] \frac{4320}{3000}[/math]=[math] \frac{7920}{3000}[/math]=[math] \frac{264}{100}[/math]

より、264%である。

4 誤り

敷地Aの建蔽率の限度も、敷地Bの建蔽率の限度も、いずれも[math] \frac{6}{10}[/math]である。したがって、これらをあわせた敷地の容積率の最高限度も、[math] \frac{6}{10}[/math](60%)である。

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

枝番4ですが、角地の1/10は加算されないのでしょうか?

ripple様

ご質問ありがとうございます。

加算されません。

【理由】

問題文のただし書きにありますように、本問では、「他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しない」というのが大前提です。

肢2では、「敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている」という条件がプラスされていますから、この条件を加えて考えます。

しかし、肢4には、このような記述がありません。

したがって、大前提通りに考えます。角地指定による建蔽率の割増は、ないものとして扱わなければなりません。