土地に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- 地すべり地の多くは、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田などの水田として利用されることがある。

- 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。

- 土石流は、流域内で豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場所に起こりやすい。

- 断層地形は、直線状の谷など、地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることが多い。

正解:2

1 適当

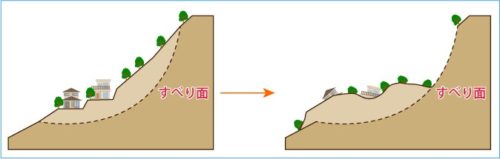

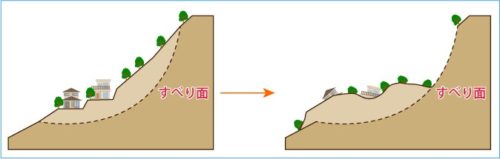

地すべりとは、大雨・長雨や雪解けの水により、土砂がゆっくりと移動する現象をいいます。急激な斜面崩壊とは違って、なだらかな地形となります。地すべりには反復性・再活動性があり、地すべり地形という独特の地形を形作ります。居住地とするには不適切なため、棚田などに利用されます。

地すべり地形の末端には急斜面部ができます。この部分では、豪雨などにより、土砂が突発的に崩れ落ちる(斜面崩壊)のリスクがあります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

地すべり(免除科目[03]6(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H30-49-1 | 山麓の地形の中で、地すべりによってできた地形は一見なだらかで、水はけもよく、住宅地として好適のように見えるが、末端の急斜面部等は斜面崩壊の危険度が高い。 | ◯ |

| 2 | H22-49-1 | 地すべり地の多くは、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田などの水田として利用されることがある。 | ◯ |

| 3 | H15-49-2 | 断層は、ある面を境にして地層が上下又は水平方向にくい違っているものであるが、その周辺では地盤の強度が安定しているため、断層に沿った崩壊、地すべりが発生する危険性は低い。 | × |

| 4 | H14-49-2 | 宅地予定地周辺の擁壁や側溝、道路等にひび割れが見られる場合、地すべりが活動している可能性が高い。 | ◯ |

| 5 | H13-49-1 | 地すべりは、特定の地質や地質構造を有する地域に集中して分布する傾向が強く、地すべり地形と呼ばれる特有の地形を形成することが多い。 | ◯ |

| 6 | H12-49-1 | 地すべり地の多くは、過去に地すべり活動を起こした経歴があって、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田等の水田として利用されることがある。 | ◯ |

| 7 | H11-49-2 | 地すべり地については、上部は急斜面、中部は緩やかな斜面、下部には末端部に相当する急斜面があり、等高線は乱れて表れることが多い。 | ◯ |

| 8 | H08-01-2 | 崖錐堆積物は、一般的に透水性が低く、基盤との境付近が水の通り道となって、そこをすべり面とした地すべりが生じやすい。 | × |

| 9 | H04-01-2 | 地すべり地は、安定していても、盛土をすると、バランスをくずし、再びすべることがある。 | ◯ |

| 10 | H04-01-4 | 崖錐堆積物におおわれた地域は、一般的に、切土をすると、崩壊や地すべりを起こしやすい。 | ◯ |

2 不適当

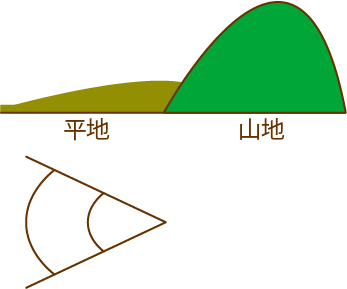

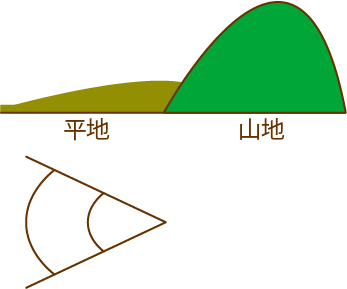

扇状地とは、河川が山地から平地へと下る谷の出口に、河川により運ばれた砂礫が堆積することで形成される平坦地です。地形図上では、同心円状の等高線を描きます。

扇状地は砂礫で構成されているため、水はけがよく、地下水位が深くなっています。このため、地盤は堅固で建築物の基礎として十分な支持力を発揮します。しかし、谷の出口であるため、土石流などのリスクが高く、この点には注意が必要です。

扇状地

本肢は、「地盤は堅固でない」、「土石流災害に対して安全」の2点が事実と逆になっています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

扇状地(免除科目[03]4(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H30-49-4 | 低地の中で特に災害の危険度の高い所は、扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等であり、比較的危険度の低い所が沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 | ×

|

| 2 | H29-49-1 | 扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積して形成された地盤である。 | ◯ |

| 3 | H22-49-2 | 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。 | × |

| 4 | H20-49-2 | 扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。 | ◯ |

| 5 | H18-50-3 | 扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である。 | ◯ |

| 6 | H12-49-3 | 谷出口に広がる扇状地は、土砂・礫が堆積してできたものであるため、地盤は堅固でないが、土石流災害に対しては安全であることが多い。 | × |

| 7 | H08-01-1 | 扇状地については、大縮尺の地形図や空中写真によって、土石流や洪水流の危険度をある程度判別できることが多い。 | ◯ |

| 8 | H06-01-2 | 扇状地は、なだらかな丘陵地より宅地として不適切である。 | ◯ |

| 9 | H04-01-1 | 扇状地は、砂礫層からなるので、構造物の基礎について十分な支持力を得にくい。 | × |

土石流(免除科目[03]6(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03-49-4 | 崖錐や小河川の出口で堆積物の多い所等は、土石流の危険が少ない。 | × |

| 2 | H28-49-2 | 花崗岩が風化してできた、まさ土地帯においては、近年発生した土石流災害によりその危険性が再認識された。 | ◯ |

| 3 | H28-49-3 | 山麓や火山麓の地形の中で、土石流や土砂崩壊による堆積でできた地形は危険性が低く、住宅地として好適である。 | × |

| 4 | H22-49-2 | 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。 | × |

| 5 | H22-49-3 | 土石流は、流域内で豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場所に起こりやすい。 | ◯ |

| 6 | H13-49-2 | 土石流は、急勾配の渓流に多量の不安定な砂礫の堆積がある所や、流域内で、豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場合に起こりやすい。 | ◯ |

| 7 | H12-49-3 | 谷出口に広がる扇状地は、土砂・礫が堆積してできたものであるため、地盤は堅固でないが、土石流災害に対しては安全であることが多い。 | × |

| 8 | H08-01-1 | 扇状地については、大縮尺の地形図や空中写真によって、土石流や洪水流の危険度をある程度判別できることが多い。 | ◯ |

3 適当

土石流とは、長雨や集中豪雨により、川底の土砂や石が一気に下流に押し流される現象です。したがって、豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場所に起こりやすくなります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

土石流(免除科目[03]6(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03-49-4 | 崖錐や小河川の出口で堆積物の多い所等は、土石流の危険が少ない。 | × |

| 2 | H28-49-2 | 花崗岩が風化してできた、まさ土地帯においては、近年発生した土石流災害によりその危険性が再認識された。 | ◯ |

| 3 | H28-49-3 | 山麓や火山麓の地形の中で、土石流や土砂崩壊による堆積でできた地形は危険性が低く、住宅地として好適である。 | × |

| 4 | H22-49-2 | 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。 | × |

| 5 | H22-49-3 | 土石流は、流域内で豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場所に起こりやすい。 | ◯ |

| 6 | H13-49-2 | 土石流は、急勾配の渓流に多量の不安定な砂礫の堆積がある所や、流域内で、豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場合に起こりやすい。 | ◯ |

| 7 | H12-49-3 | 谷出口に広がる扇状地は、土砂・礫が堆積してできたものであるため、地盤は堅固でないが、土石流災害に対しては安全であることが多い。 | × |

| 8 | H08-01-1 | 扇状地については、大縮尺の地形図や空中写真によって、土石流や洪水流の危険度をある程度判別できることが多い。 | ◯ |

斜面崩壊(免除科目[03]6(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03s-49-4 | 平地に乏しい都市の周辺では、住宅地が丘陵や山麓に広がり、土砂崩壊等の災害を引き起こす例も多い。 | ◯ |

| 2 | R03-49-3 | 林相は良好でも、破砕帯や崖錐等の上の杉の植林地は、豪雨に際して崩壊することがある。 | ◯ |

| 3 | H30-49-1 | 山麓の地形の中で、地すべりによってできた地形は一見なだらかで、水はけもよく、住宅地として好適のように見えるが、末端の急斜面部等は斜面崩壊の危険度が高い。 | ◯ |

| 4 | H28-49-1 | 豪雨による深層崩壊は、山体岩盤の深い所に亀裂が生じ、巨大な岩塊が滑落し、山間の集落などに甚大な被害を及ぼす。 | ◯ |

| 5 | H28-49-4 | 丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超えると急激に崩壊地が増加する。 | ◯ |

| 6 | H22-49-3 | 土石流は、流域内で豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場所に起こりやすい。 | ◯ |

| 7 | H13-49-2 | 土石流は、急勾配の渓流に多量の不安定な砂礫の堆積がある所や、流域内で、豪雨に伴う斜面崩壊の危険性の大きい場合に起こりやすい。 | ◯ |

| 8 | H12-49-2 | 樹木が生育する斜面地では、その根が土層と堅く結合しても、根より深い位置の斜面崩壊に対しては、樹木による安定効果を期待することはできない。 | ◯ |

4 適当

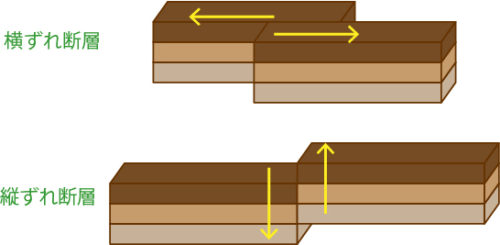

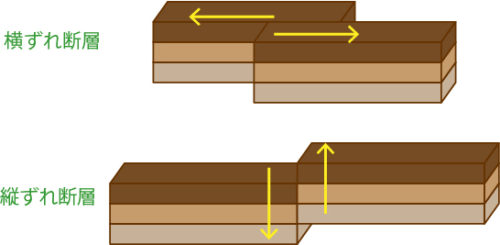

断層とは、地下の岩盤が周囲から押されることによってできるズレのことです。地層が断ち切られているので、断層と呼びます。

断層によってできた地形が断層地形です。ここでは、直線上の谷(構造谷)や滝など、地形の急変が連続して見られます。

断層地形やその周辺では、地盤が安定しておらず、地層強度は非常に低くなります。したがって、地すべりの危険性があります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

断層地形(免除科目[03]6(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H22-49-4 | 断層地形は、直線状の谷など、地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることが多い。 | ◯ |

| 2 | H15-49-2 | 断層は、ある面を境にして地層が上下又は水平方向にくい違っているものであるが、その周辺では地盤の強度が安定しているため、断層に沿った崩壊、地すべりが発生する危険性は低い。 | × |

| 3 | H11-49-4 | 断層地形は、直線状の谷、滝その他の地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることが多い。 | ◯ |

| 4 | H01-01-2 | 断層とは、地層がある面を境として互いに上下・左右にずれているものであり、断層面周辺の部分の地層強度は著しく低下している。 | ◯ |

>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができる

LINEアカウントを運営しています。

お気軽に

「友だち追加」してください。

PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。