【宅建過去問】(平成24年問36)宅建士

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

- 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

- 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

- 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

正解:4

1 誤り

専任宅建士が法定数に不足した場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置を執る必要があります(宅建業法31条の3第3項)。

「30日以内」では遅過ぎます。

※「事務所ごとに置かれる専任宅建士の氏名」は、宅建業者名簿の登載事項です(宅建業法8条2項6号)。したがって、新たな専任宅建士を設置した場合、変更の届出が必要となります。届出期間は、30日以内です(同法9条)。本肢の「30日」は、この知識とのヒッカケと思われます。キチンと整理しておきましょう。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |

| 2 | R03s-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 3 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 4 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Aが令和X年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Bを置いた。 | × |

| 5 | H24-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |

| 6 | H23-44-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 7 | H22-29-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 8 | H19-30-3 | 宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。 | × |

| 9 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 10 | H18-36-1 | 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。 | × |

| 11 | H14-36-3 | 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |

| 12 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |

| 13 | H04-49-2 | 宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |

2 誤り

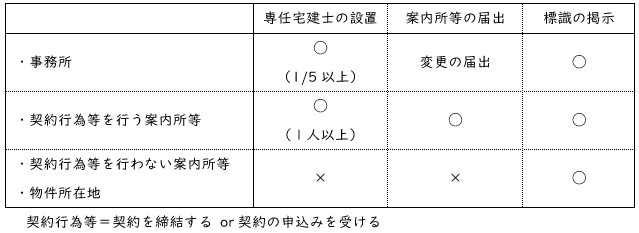

10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所には、専任宅建士を設置する必要があります(宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第2号)。ただし、その人数は、1人以上です(規則15条の5の3)。

本肢は、「従事する者の数5人に対して1人以上」を前提としている点が誤っています。これは、事務所において必要とされる専任宅建士の人数です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 契約行為等を行わない場合 | |||

| 1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |

| 3 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |

| 4 | H11-36-4 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 5 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |

| 契約の申込みのみを受ける場合 | |||

| 1 | R03s-41-3 | 宅地建物取引業者が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |

| 2 | H23-28-1 | 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |

| 3 | H19-30-1 | 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |

| 4 | H14-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |

| 5 | H06-39-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | × |

| 6 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 分譲業者が設置する案内所 | |||

| 1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |

| 2 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |

| 3 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 4 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |

| 5 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |

| 代理・媒介業者が設置する案内所 | |||

| 1 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |

| 2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |

| 3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |

| 4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |

| 5 | H24-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。 | ◯ |

| 6 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |

| 7 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | ◯ |

| 8 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 展示会場 | |||

| 1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |

| 継続的業務施設 | |||

| 1 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |

| 2 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 事務所 | |||

| 1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |

| 2 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |

| 3 | H07-39-1 | 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |

| 4 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |

| 5 | H06-35-3 | A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 事務所以外 | |||

| 1 | H02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 案内所 | |||

| 1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |

| 3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |

| 4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |

| 5 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 6 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |

| 7 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |

| 8 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |

| 9 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 展示会場 | |||

| 1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |

3 誤り

■宅建士の人数

事務所においては、業務に従事する者の人数に対し、1/5以上の割合で専任宅建士を設置する必要があります(宅建業法31条の3第1条、規則15条の5の3)。

本肢の事務所では従事者が17名ですから、1/5以上、すなわち4人の専任宅建士が必要です。実際にも専任宅建士4名が設置されているので、設置人数の点では不足がありません。

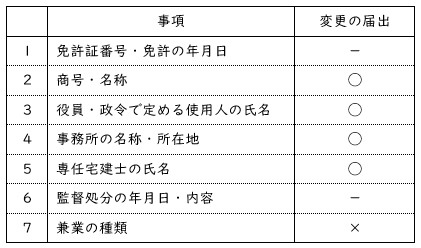

■変更の届出

専任宅建士の氏名は、宅建業者名簿の登載事項です(宅建業法8条2項6号)。宅建士が死亡した場合、その氏名を宅建業者名簿から削除する必要があります。つまり、変更の届出が要求されます。届出期間は、30日以内です(同法9条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 事務所 | |||

| 1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |

| 2 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |

| 3 | H07-39-1 | 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |

| 4 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |

| 5 | H06-35-3 | A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 事務所以外 | |||

| 1 | H02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 案内所 | |||

| 1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |

| 3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |

| 4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |

| 5 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 6 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |

| 7 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |

| 8 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |

| 9 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 展示会場 | |||

| 1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |

| 2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 3 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |

| 4 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 5 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 6 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |

| 7 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |

| 8 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |

| 9 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 10 | H08-39-3 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 11 | H08-43-1 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aは、宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士とした場合は、30日以内に、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 12 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Dを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |

| 13 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 14 | H05-40-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 15 | H03-36-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。 | × |

| 16 | H02-35-1 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

4 正しい

■監督権者と監督処分の内容

指示処分や事務禁止処分を行う権限は、登録を受けた知事(本肢の乙県知事)だけでなく、業務地の知事(本肢の丙県知事)も持っています(宅建業法68条)。

■事務の禁止処分の対象となる行為

■事務の禁止処分の対象となる行為

宅建士が、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合、事務禁止処分の対象になります(宅建業法68条3項、4項、1項3号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-29-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H30-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |

| 3 | H25-42-1 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。 | × |

| 4 | H24-36-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士である(乙県知事登録)は、A社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。 | ◯ |

| 5 | H08-42-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H06-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |

| 7 | H06-37-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。 | × |

| 8 | H03-50-1 | 甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがAに事務所a以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は、Bに対し、2年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 | × |

| 9 | H01-49-2 | 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |