【宅建過去問】(平成27年問04)取得時効

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

- Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

- Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

- 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。

正解:3

1 誤り

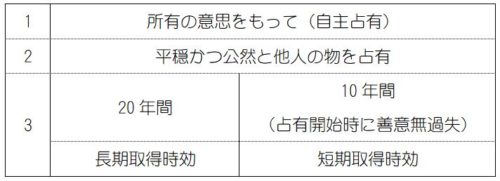

時効によって所有権を取得することができるのは、①所有の意思をもって、②平穏かつ公然と他人の物を占有し、③20年間経過した場合です(民法162条1項)。つまり、時効取得するためには、「所有の意思をもって」占有(自主占有)する必要があります。

本肢のBは、賃借権を相続し、賃料を払い続けています。つまり、賃借人として占有(他主占有)しているだけで、自主占有しているわけではありません。したがって、Bは、20年間占有を続けたとしても、甲土地の所有権を取得することができません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-10-3 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。 | × |

| 2 | H27-04-1 | A所有の甲土地を占有しているBが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。 | × |

| 3 | H26-03-4 | 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。 | × |

| 4 | H16-05-3 | Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 | × |

| 5 | H16-05-4 | A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った。Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。 | × |

| 6 | H04-04-4 | AがBの所有地を20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。 | ◯ |

2 誤り

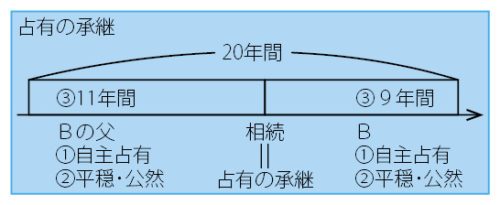

占有がBの父からBへと承継された場合、Bは、

- 自分(B)の占有のみを主張する

- 前占有者(父)の占有を合わせて主張する

のいずれかを選択することができます(民法187条1項)。

本肢では、まずBの父が11年間占有し、続いてBが9年間占有しているわけです。これらを合計すれば、占有期間は、20年になります。また、①所有の意思や②平穏かつ公然の占有という他の要件には問題がありません(肢1参照。同法162条1項)。

したがって、Bは、甲土地の所有権を時効取得することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-10-1 | Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-10-3 | Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |

| 3 | 27-04-2 | Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。 | × |

| 4 | 16-05-1 | Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。 | ◯ |

| 5 | 16-05-2 | Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。 | × |

| 6 | 16-05-3 | Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 | × |

| 7 | 10-02-1 | Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |

| 8 | 04-04-1 | Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |

3 正しい

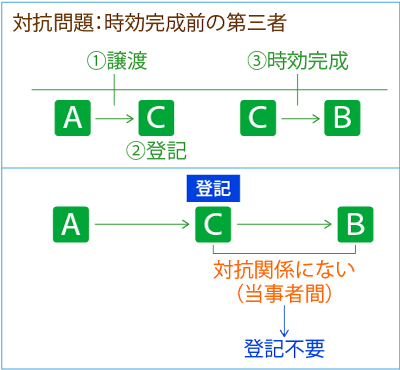

時系列に整理しましょう。①AからCへの譲渡と②Cへの所有権移転登記の後で、③Bの取得時効が完成しています。つまり、時効により権利を取得したBから見て、Cは、時効完成前の第三者です。

この場合、甲土地の所有権は、AからC、CからBと順次移転しています。BとCの間には対抗問題が発生していません。

時効取得者Bは、Cに対して、所有権移転登記を備えなくても、この不動産の所有権を対抗することができます(最判昭41.11.22)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 時効完成後の第三者 | |||

| 1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |

| 3 | H19-06-4 | 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | H13-05-4 | AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |

| 6 | H07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |

| 時効完成前の第三者 | |||

| 1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |

| 3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 5 | H27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |

| 6 | H24-06-1 | A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |

| 7 | H22-04-3 | Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 8 | H10-02-3 | CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 9 | H04-04-3 | Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 時効期間の起算点 | |||

| 1 | H22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |

【参考】時効完成後の第三者

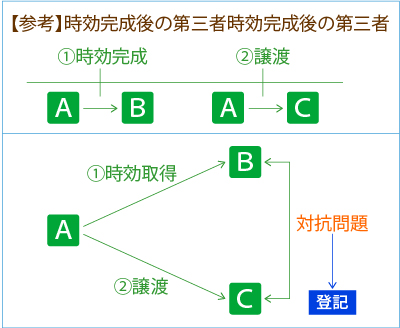

話の順序を変えて、①この不動産についてBの時効が完成した後に、②AからCへの売却が行われたケースについて考えてみましょう。時効により権利を取得したBから見て、Cは、時効完成後の第三者ということになります。

この場合、①AからBへの取得時効による所有権移転と②AからCへの売買契約による所有権移転との間には、対抗関係が生じています。BがCに対して所有権を主張するためには、Cよりも先に所有権移転登記を備える必要があります(最判昭33.08.28)。

4 誤り

土地賃借権も時効取得の対象になります。他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得することができるのです(民法163条。最判昭43.10.08)。

また、時効による農地の賃借権の取得については、農地法3条の適用はありません。農地法の許可がない場合でも、賃借権の時効取得が認められます(最判平16.07.13)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 27-04-4 | 農地について賃貸借契約を締結し、20年以上賃料を支払い継続的に耕作しても、農地法の許可がなければ、賃借権を時効取得することができない。 | × |

| 2 | 22-03-1 | 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 27-04-4 | 農地について賃貸借契約を締結し、20年以上賃料を支払い継続的に耕作しても、農地法の許可がなければ、賃借権を時効取得することができない。 | × |

| 2 | 10-02-4 | 農地が時効取得できるのは、農地法の許可を受けたときに限られる。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

玉那覇様

こちらこそ、勉強になりました。

ありがとうございます。

ありがとうございます。

今、問題の意味を理解できて、とてもスッキリしています。

ここ数日、一緒に考えて頂いたにゃんこさんありがとうございました。

了解しました。

複雑な問題でしたので大変参考になりました。

言われてみれば、農地法の無許可の場合、貸主Aとの賃貸借契約自体が無効でした。

この無効後であっも、借主Bは、時効によって甲土地の賃借権を、貸主Aに対して取得することができるのですね。

たしか農地法の現状回復命令は、転用ではないので3条の権利移動では無さそうです。したがって、Bの無効後の継続的に耕作と、時効取得は有り得ますね。

ありがとうございました。

にゃんこ様、玉那覇様、コメントありがとうございます。

御質問についてお答えします。

【1】「所有権」の取得の件

御指摘の通り、本問は「賃借権」の時効取得に関する問題です。この点は訂正しました。

【2】賃借権の時効取得の件

所有者との間で賃貸借契約があったとしても、農地法の許可を受けていない限り、その契約は無効です(農地法3条7項)。したがって、契約時点では、Bは賃借権を取得していません。

20年経過した時に、時効により初めて賃借権を取得することになります。

(時効の効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。)

おっしゃる様に、農地法の許可は時効取得と関係ないため、誤りである。 と私も思いました。

ちなみに、時効取得の件ですが、誰に対して賃借権の時効取得できるかを問題文では明記して問うて無いので推測するしか有りません。

(貸主Aに対しては、はじめから賃貸権を取得していると思われますので)

①前記の様に貸主Aが真の所有者ではなく占有者の場合、後で真の所有者が現れた時に、借主Bはその人に対し賃借権の時効取得できるか?

②借主Bが借りていた土地の一部が他人の所有で、借主Bはその人に対し賃借権の時効取得できるか?

などが考えられます。

ありがとうございます。私も真の所有者や占有者が出てくる問題ではないのかな?と思います。

なので、初めから賃借権を取得しているので、

「農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。」

は関係ないので4は誤りである。… 強引かな。

確かに、賃貸借契約も締結し、賃料も支払っているので時効に関係なく、はじめから賃貸権を取得していると思いますね。ゆえに、その箇所自体も誤りだと思います。(推測ですが)

仮に、貸主Aが真の所有者ではなく占有者の場合、後で真の所有者が現れた時に、借主Bはその人に時効取得を主張できると思うのですが、この問題ではAは真の所有者ぽいので時効取得は関係ないかと…

回答ありがとうございます

確かに「所有権の時効取得」と「賃借権の時効取得」で間違っている?のかな。

この場合だと賃貸借契約も締結して、賃料も支払っているので、「賃貸権を時効取得することができる。」という回答もおかしくないでしょうか?

その時点ですでに賃借権は発生してないでしょうか?

すいません。今、4のどこが誤り箇所なのかがよくわかっていません。

宜しくお願いします。

4の解説で「所有権を時効取得することができる。」と有りますが「賃借権を時効取得することができる。」の間違いではないでしょうか?

問 4の回答について教えてください。

4.したがってBは、農地法の許可を得ることなく、甲土地の所有権を時効 取得することができる。

の回答ですが、前半の部分の

BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料 を支払って継続的に耕作していても....を含めて時効取得するこ

とが出来るのでしょうか。それとも前半部分は時効取得に当てはまら

ない。 になるのでしょうか。 宜しくお願いします。