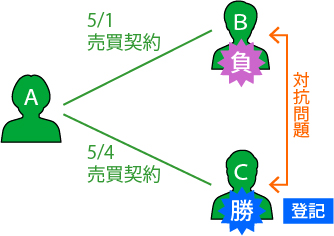

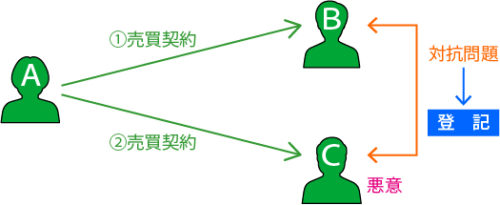

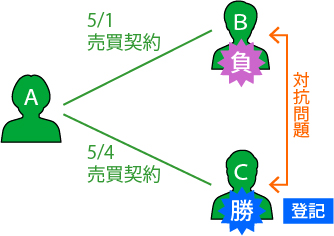

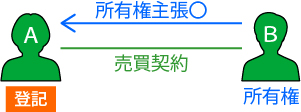

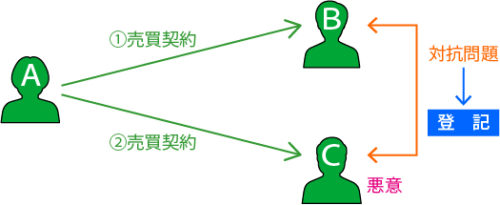

Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。

A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。

講義レジュメ『図表集』を見ながら受講すると効率的です(無料でダウンロード可能)。

1.物権変動?対抗問題?登記

(1).対抗問題になるケース

★過去の出題例★

契約締結日時の先後(民法[07]1(1)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R04-01-2

| 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。 | × |

| 2 | H29-11-1

| A所有の甲土地につき、令和XX年10月1日にBとの間で賃貸借契約が締結された。Aが甲土地につき、本件契約とは別に、同年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。 | × |

| 3 | H28-03-1

| AがA所有の甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | × |

| 4 | H24-06-3 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡してBが所有権移転登記を備えた場合に、AC間の売買契約の方がAB間の売買契約よりも先になされたことをCが立証できれば、Cは、登記がなくても、Bに対して自らが所有者であることを主張することができる。 | × |

| 5 | H22-04-1 | CもAから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とAB間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。 | × |

| 6 | H19-03-4 | Aを所有者とする甲土地につき、AがBとの間で令和XX年10月1日に、Cとの間で同年10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、B、C共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したBがCに対して所有権を主張することができる。 | × |

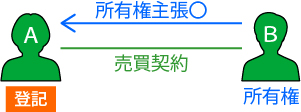

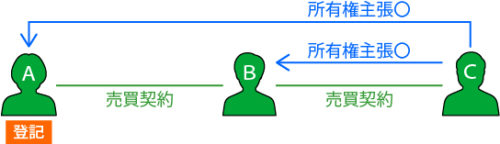

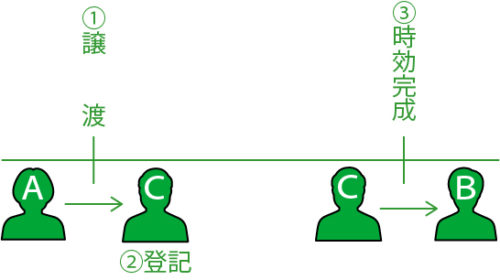

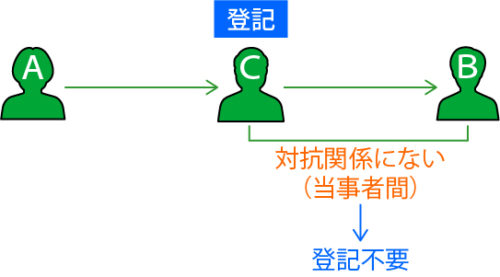

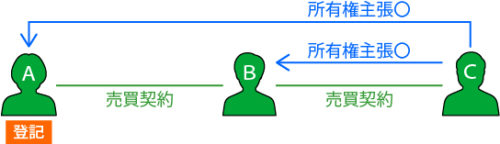

(2).対抗問題にならないケース

①当事者間の関係

②順に譲渡された場合

★過去の出題例★

対抗問題にならないケース(民法[07]1(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03s-06-1 | 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。 | × |

| 2 | R01-01-3 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

| ◯ |

| 3 | 16-03-4 | F→A→Bと所有権が移転した場合、BはFに対し、登記がなくても所有権を対抗できる。 | ◯ |

| 4 | 13-25-3 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地にA所有の住宅が建っているとき、BがAに対してこれを除却するよう求めるためには、Bは、甲地の所有権移転登記を完了していなければならない。 | × |

| 5 | 08-03-1 | 代金全額を支払ったとしても、所有権移転登記を完了していない場合には、買主は売主に所有権の移転を主張できない。 | × |

2.対抗問題が生じているか?

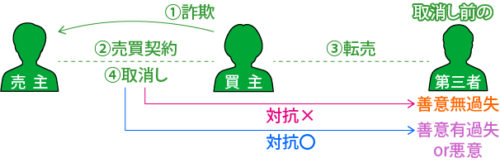

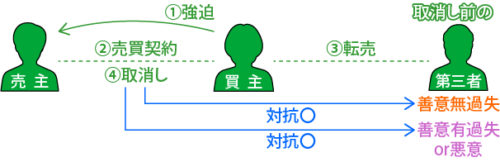

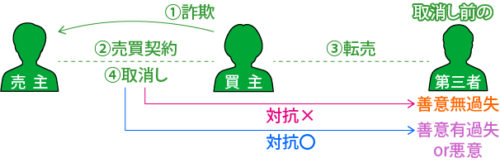

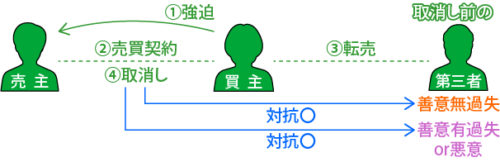

(1).取消し

①取消し後の第三者

②取消し前の第三者(詐欺の場合)(⇒[02]5(3)①)

③取消し前の第三者(強迫の場合)(⇒[02]6(3)①)

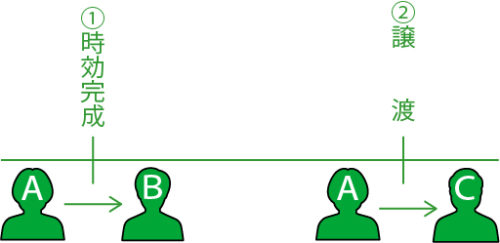

(2).時効取得(⇒[06]2)

①時効完成後の第三者

②時効完成前の第三者

★過去の出題例★

対抗問題:時効完成前後の第三者(民法[07]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| | 時効完成後の第三者 | |

| 1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |

| 3 | H19-06-4

| 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | H13-05-4

| AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |

| 6 | H07-02-4

| Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |

| | 時効完成前の第三者 | |

| 1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |

| 3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 5 | H27-04-3

| Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |

| 6 | H24-06-1

| A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |

| 7 | H22-04-3

| Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 8 | H10-02-3

| CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 9 | H04-04-3

| Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| | 時効期間の起算点 | |

| 1 | H22-03-3

| 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |

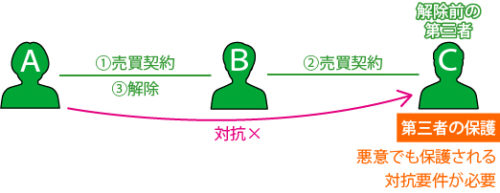

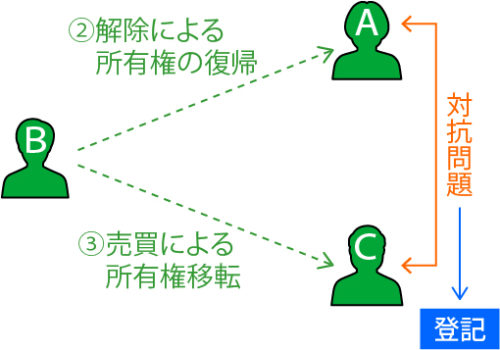

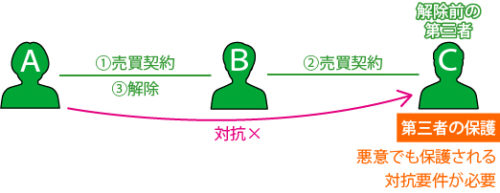

(3).解除

★過去の出題例★

対抗問題:解除後の第三者(民法[07]2(3)①)

解除:解除後の第三者(民法[23]4(3)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H20-02-3 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後の第三者に、所有権を主張できる。 | × |

| 2 | H19-06-2 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、登記を経た解除後の第三者に、所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 3 | H16-09-4 | 復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後に物権を賃借し対抗要件を備えた賃借人に対し、賃借権の消滅を主張できる。 | × |

| 4 | H13-05-3 | 解除後に解除につき善意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H08-05-4 | 解除後に解除につき悪意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できない。 | × |

★過去の出題例★

対抗問題:解除前の第三者(民法[07]2(3)②)

解除:解除前の第三者(民法[23]4(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | 21-08-1 | 解除前の第三者が登記を備えている場合、その第三者が悪意であっても、売主は所有権を主張できない。 | ◯ |

| 2 | 16-09-1 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結し登記をした後で、売主が売買契約を解除しても、売主は抵当権の消滅を主張できない。 | ◯ |

| 3 | 16-09-2 | 建物の買主がその建物を賃貸し引渡しを終えた後で、売主が売買契約を解除した場合、売主は賃借権の消滅を主張できる。 | × |

| 4 | 16-09-3 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結したが、登記をする前に、売主が売買契約を解除した場合、抵当権設定契約は無効となる。 | × |

| 5 | 14-08-4 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除しても、未登記の第三者の土地を取得する権利を害することはできない。 | × |

| 6 | 13-05-2 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除した場合、登記を受けた第三者は、所有権を売主に対抗できる。 | ◯ |

| 7 | 08-05-3 | 解除前の第三者が登記を備えていても、その第三者が解除原因につき悪意であった場合には、売主に対し所有権を対抗できない。 | × |

| 8 | 03-04-2 | 解除前の第三者が登記を備えていても、売主は第三者に対し所有権を対抗できる。 | × |

| 9 | 01-03-3 | 売主が買主の債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、売主は、その解除を、解除前に転売を受け、解除原因について悪意ではあるが、所有権の移転登記を備えている第三者に対抗することができる。 | × |

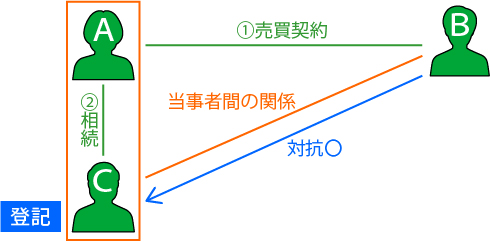

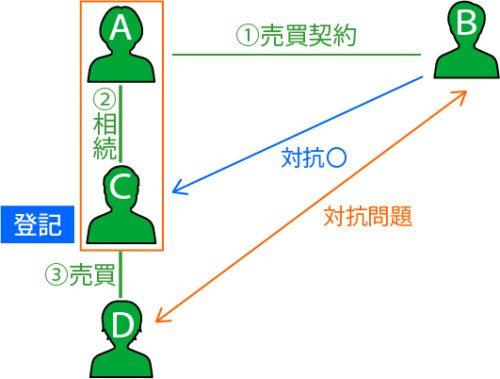

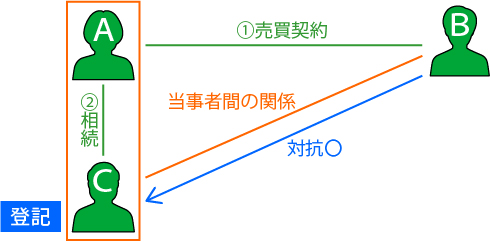

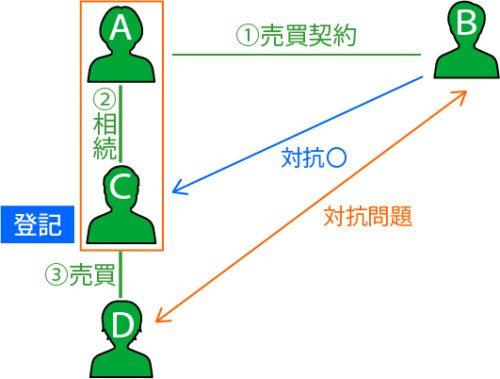

(4).相続(⇒[31])

①相続人との関係

②相続人からの権利取得者

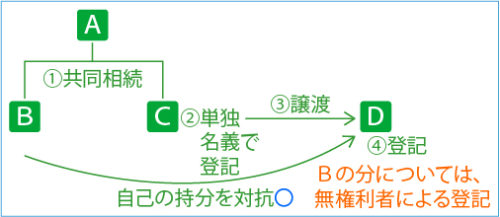

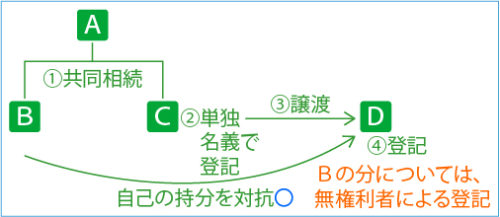

③共同相続と登記

★過去の出題例★

対抗問題:相続人と対抗関係(民法[07]2(4)①②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | 17-08-1 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした場合、Bは、所有権をCに対抗できない。 | × |

| 2 | 17-08-2 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした。その後、CがDに土地を売却しDがその旨登記すると、Bは、所有権をDに対抗できない。 | ◯ |

| 3 | 15-12-2 | 相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。 | × |

| 4 | 10-01-4 | Aから土地を取得したBは、Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対し、所有権を主張できない。 | × |

| 5 | 08-03-2 | 売主が買主への所有権移転登記を完了する前に死亡した場合、買主は、売主の相続人に対して所有権の移転を主張することができる。 | ◯ |

共同相続と登記(民法[07]2(4)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03s-06-4 | 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | 30-10-2 | 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

| ◯ |

| 3 | 19-06-3 | 共同相続人の一人が単独所有権移転登記し、さらに第三者に移転登記した場合、他の共同相続人は、共同相続の登記をしなければ、第三者に対し自己の持分権を対抗できない。 | × |

| 4 | 15-12-1 | 遺産分割協議前に、共同相続人の一人が単独所有権移転登記し、第三者に譲渡、第三者が所有権移転登記をした場合、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして、第三者に対抗できる。 | ◯ |

| 5 | 09-06-2 | 共同相続した土地につき、遺産分割前に、共同相続人の一人が単独所有権移転登記し、第三者に譲渡、第三者が所有権移転登記をした場合、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして、第三者に対抗できる。 | ◯ |

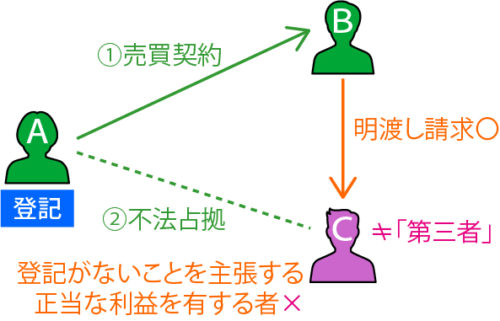

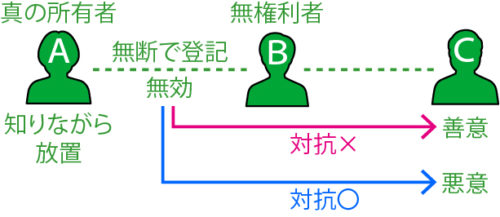

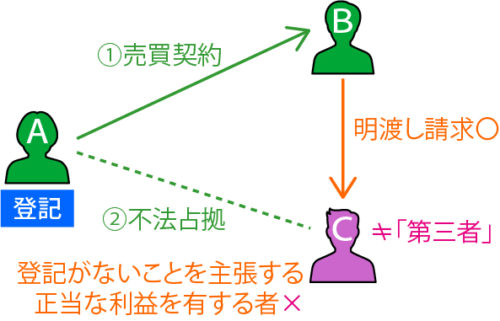

3.第三者にあたるか

第三者=登記がないことを主張する正当な利益を有する者

(1).悪意者

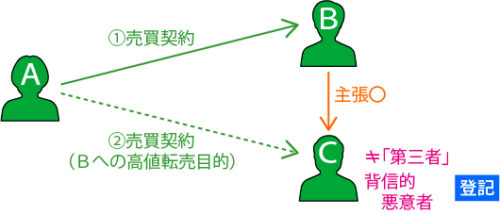

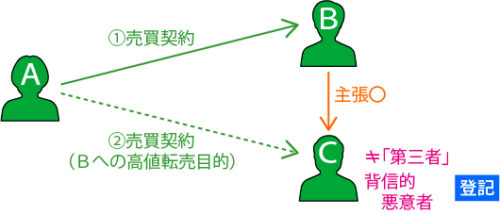

(2).背信的悪意者

①背信的悪意者の例

②背信的悪意者についての対応

背信的悪意者=登記がないことを主張する正当な利益を有する者

→「第三者」にあたらない

→登記がなくても、対抗◯

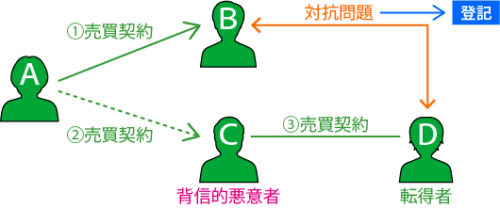

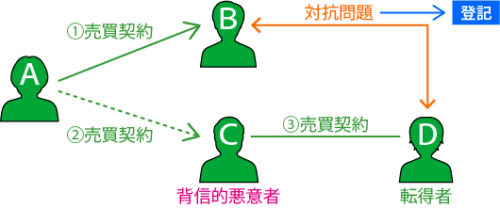

③背信的悪意者からの転得者

④背信的悪意者と同様に扱われる者

- 詐欺・強迫によって登記申請を妨げた第三者

- 他人のために登記申請義務を負う第三者

★過去の出題例★

悪意者・背信的悪意者(民法[07]3(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| | 単純悪意者 | |

| 1 | R04-01-4 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | × |

| 1 | H15-03-1 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 2 | HH03-04-1 | AからBが土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Aからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Bは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |

| | 背信的悪意者 | |

| 1 | R04-01-1 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。 | × |

| 2 | R04-01-3 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | ◯ |

| 3 | 28-03-3

| Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 4 | H24-06-4 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡した場合において、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cがいわゆる背信的悪意者であっても、Bは、Dに対して自らが所有者であることを主張することができない。 | ◯ |

| 5 | H15-03-2 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 | ◯ |

| 6 | H10-01-2 | Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者に対して、Bは、当該土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 7 | H07-02-2 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

| 8 | H07-02-3 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |

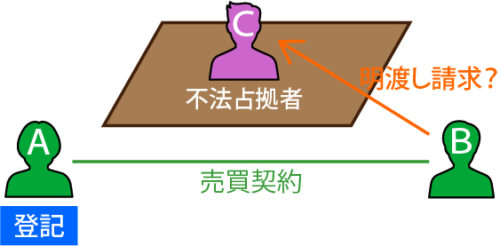

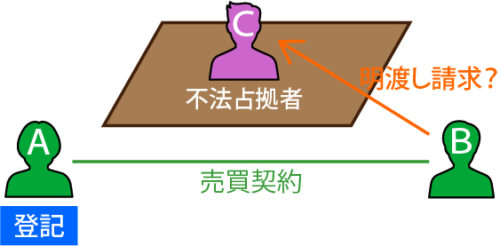

(3).不法占拠者

★過去の出題例★

対抗問題:不法占拠者(民法[07]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03s-09-3 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。甲建物をCが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をCに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をCに対抗することができる。

| × |

| 2 | R01-01-1 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。

| × |

| 3 | 19-03-3 | 正当な権原なく土地を占有する者に対しては、登記を備えていなくても、土地の明渡しを請求できる。 | ◯ |

| 4 | 16-03-1 | 何ら権原のない不法占有者に対しては、登記を備えていなくても、土地の明渡しを請求できる。 | ◯ |

| 5 | 10-01-3 | 土地の不法占拠者に対しては、登記がなければ所有権を主張できない。 | × |

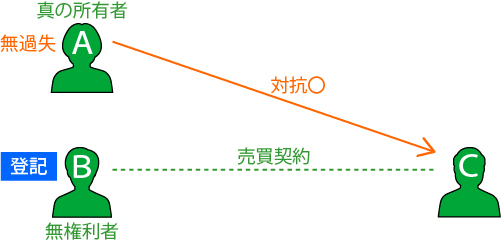

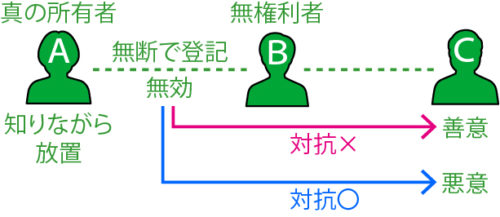

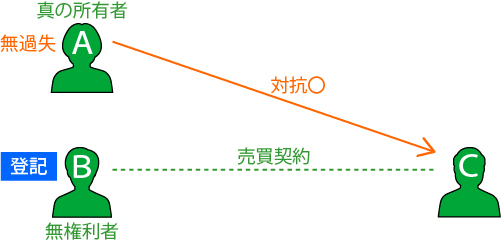

(4).無権利者

①通常のケース(真の所有者が無過失)

②真の所有者に過失があるケース

虚偽表示(⇒[02]3(3))の規定を類推適用

★過去の出題例★

対抗問題:無権利者(民法[07]3(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | 20-02-1 | 土地の真の所有者は、無権利者からの譲受人で登記を有する者に対し、所有権を主張できる。 | ◯ |

| 2 | 19-03-2 | 登記を信頼した土地の譲受人は、真の所有者の過失の有無を問わず、所有権を取得できる。 | × |

| 3 | 15-03-4 | 二重譲渡の一方が通謀虚偽表示であり、仮装譲受人が登記を得たとしても、もう一方の譲受人は、所有権を主張できる。 | ◯ |

| 4 | 13-05-1 | 無権利者からの譲受人からさらに転得した者は、無権利の点につき善意であれば、所有権を真の所有者に対抗できる。 | × |

| 5 | 08-05-2 | 公序良俗違反の契約により、BがAから土地所有権を取得し登記をした。Bと売買契約を締結し、移転登記を受けたCは、Aに対し所有権を対抗できる。 | × |

| 6 | 03-04-4 | 土地の譲受人は、無権利者から土地を賃借し土地上の建物を登記した者に対し、土地の明渡しと建物収去を請求できる。 | ◯ |

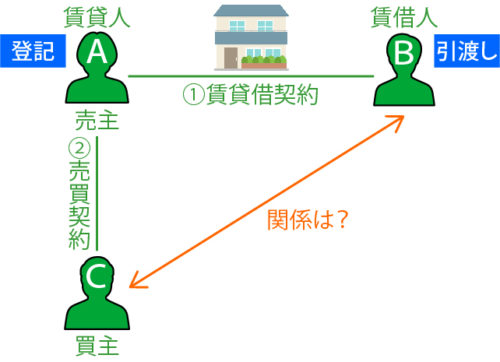

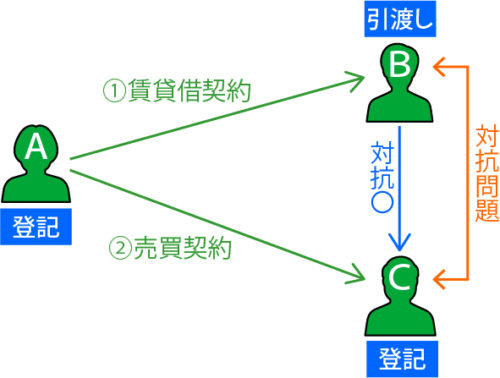

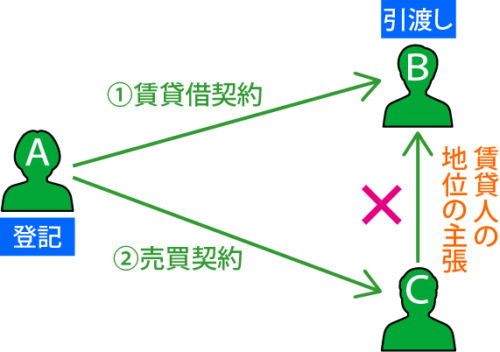

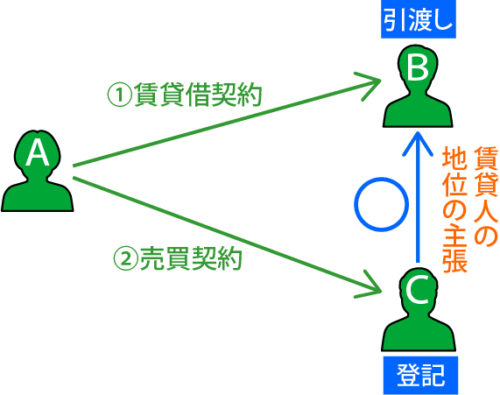

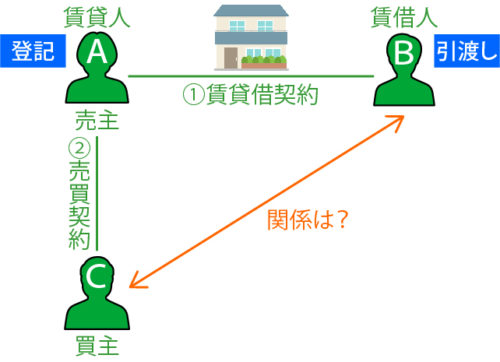

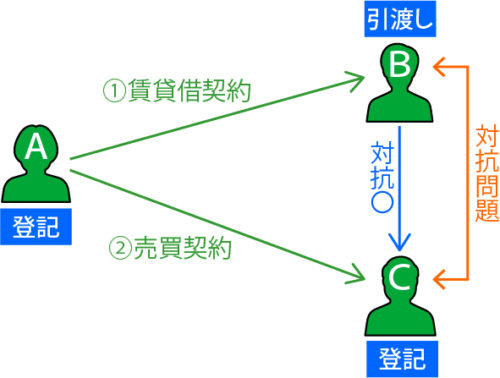

(5).賃借人

①状況

②建物使用権の主張

Bの賃借権vsCの所有権

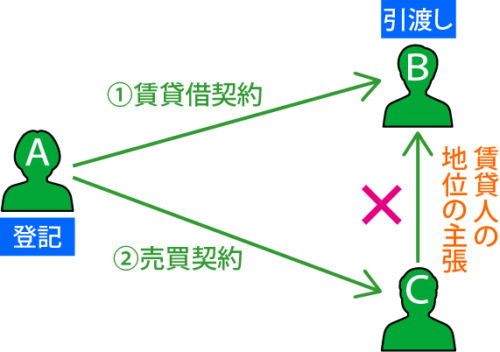

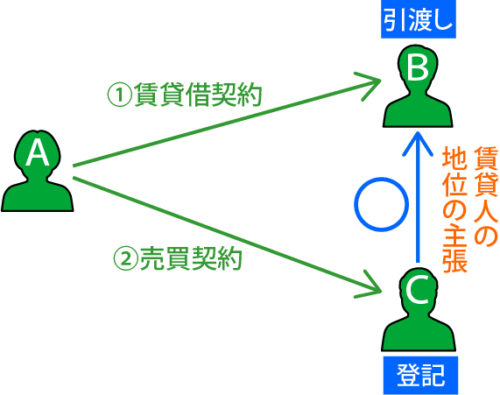

③賃貸人の地位の主張

家賃を請求することができるか

| Cが所有権移転の登記を受けていない場合 |

Cが所有権移転の登記を受けている場合 |

|

|

★過去の出題例★

対抗問題:賃借人(民法[07]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03s-06-2 | 土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。

| ◯ |

| 2 | R01-01-2 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。

| ◯ |

| 3 | 24-06-2 | 賃貸中の土地の譲受人→土地上に登記ある建物を有する土地の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |

| 4 | 20-04-4 | 建物に居住している建物の賃借人→建物の譲受人:賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 5 | 16-03-2 | 賃貸中の建物の譲受人→引渡しを受けた建物の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |

| 6 | 10-01-1 | 賃貸中の土地の譲受人→自己名義で保存登記をした建物を所有する土地の賃借人:登記がなくても所有権を対抗可能。 | × |

| 7 | 08-03-4 | Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して売買契約を締結した。EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張することができる。 | × |

| 8 | 07-07-3 | 賃貸中の土地の譲受人→建物を建てその登記をしている土地の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |

| 9 | 01-13-1 | 引渡しを受けた建物の賃借人→土地を譲り受け移転登記をした所有権者:賃借人の地位を対抗可能。 | ◯ |

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

必須資料『一問一答式過去問集』を解き、自己採点をしたうえで、解説講義を視聴してください。

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す

『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

家坂先生、お返事拝読いたしました。よくわかりました。一読者にも丁寧に対応いただき感謝いたします。いただきました回答をベースにさらに勉強継続したいと思います。

松下様

ご返信ありがとうございます。私も勉強になりました。

本試験も迫ってきています。

焦らず、着実に勉強を進めましょう。

今後ともよろしくお願いします。

法律では「主張」のことを「対抗」と言い換えることに決めたてしまったので、どうしても「当事者間の物権変動は対抗関係にないので登記なくして対抗できる」のような言葉の意味としては矛盾をきたす表現になってしまうのでしょうね。いろいろ考えましたが、これが私の結論です。

これは、たとえば借金でなくても「単なる支払い」や「ものを渡す」ことを法律では「弁済」と言い換えるのと同じことなのかもしれません。これも言葉の意味としては問題ありですが。。。。

松下様

回答が途中のままで、大変申し訳ありません。

「対抗する」が

「『第三者に対して』法律関係の効力を主張する」

という意味であること、松下さんのおっしゃる通りです。

したがって、当事者間に関する説明として、

「買主が売主に所有権を主張する。」

とは言えても、

「買主が売主に所有権を対抗する。」

という表現は、本来は不正確だと思います。

それにも関わらず、私の宅建の講義では、今後も、

「問題によって『主張』と書かれていたり、『対抗』」と問われるが、同じ意味と考えて解くこと」

と説明したいと思います。

理由は、2つあります。

【理由1】

区別の実益がないこと。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

マークシート式の宅建試験では、「主張」と「対抗」を区別する実益がありません。

この違いをヒッカケに使うことは考えられないからです。

したがって、「だいたい同じこと」で済ませるほうが話が簡潔です。

【理由2】

「対抗要件」などの表現が便利であること。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

売買契約に関してだけであれば、

「買主が売主に所有権を主張するためには、登記の移転を受ける必要がありません。」

と言えば済みます。

しかし、宅建試験では、売買だけでなく、賃貸借についても出題されます。しかも、民法に加えて借地借家法も出題範囲です。

そこまで含めて考えると、

借地関係における「借地上の建物の登記」や借家関係における「建物の引渡し」も含めて「対抗要件」という言葉でまとめたくなります。

「当事者同士で権利を主張する場合には、『対抗要件』は不要です。」

とまとめることにメリットがあると思うからです。

以上が私の現在の考えかたです。

返信が遅くなってしまい、本当に申し訳ありませんでした。

いつも投稿を拝見しております。少し質問させていただきたいことがあります。宅建では寺本康之先生の民法Ⅰザ・ベスト プラス【第2版】のp.129に「Bは当事者であるAに対しは、登記がなくても対抗できる」や、司法書士では山本浩司先生のオートマ民法Ⅰのp. 36に「Bは売買の当事者であるAに対して、登記なくしてその所有権を対抗することができる」などのように、「当事者間の物権変動は登記なくして対抗できる」のような記述をしばしば見かけますが、これは正しい表現なのでしょうか。

例えば、Aさんが家をB不動産から買った場合、所有権はAさんに移ります。このとき、AさんとB不動産は当事者の関係になるので、「対抗要件」なしで、所有権の有無を主張できます。では、「対抗要件」が必要となるのは、誰に対してでしょうか。当事者間では必要がないので、必要となるのは、「第三者」との間になります。

こう考えてきますと、「当事者間の物権変動は登記なくして対抗できる」のような言い方はできないことになってきませんか。ここでは「対抗」ではなく「主張」とすべきであるように思います。第三者との関係で「主張」と言うときは「対抗」と言い換えることができても、当事者間での「主張」を「対抗」と言い換えることはできないように思います。いかがなものでしょうか。ご回答いただけますようお願いいたします。

松下様

ご質問ありがとうございます。

「対抗」と「主張」という語の使い分けに関しては、松下さんのおっしゃる通りだと思います。

しかしながら、私の宅建の講義では、今後も、

「問題によって『主張』と書かれていたり、『対抗』」と問われるが、同じ意味と考えて解くこと」

という説明方法を維持します。

理由について丁寧に説明したいと思いますので、1週間程度の時間を下さい。

■他のかたのご著書について

いずれの書籍にも、私は、関与していません。

そのため、それぞれのかたがどのような理由で「主張」「対抗」を使い分けているのか、存じ上げません。

著者のかたに直接ご確認いただくほうが適切な回答が得られます。お手数ですが、直接お問合せください。

ご回答いただきありがとうございます。他の著者による記述に関しては現在問い合わせをしております。家坂先生の図ですが、大変分かりやすく勉強に活用させていただいております。一週間後、家坂先生のお返事を楽しみにしております。