【宅建過去問】(平成07年問36)営業保証金

宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする。

- Aは、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

- Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

- Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。

- Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

正解:2

1 正しい

額面1,000万円の国債証券は額面どおり1,000万円として評価される(宅建業法25条3項、規則15条1項1号)。しかし、地方債証券は額面の90%の価額としてしか評価されない(宅建業法25条3項、規則15条1項2号)。つまり900万円分の金銭として扱われる。したがって、額面1,000万円分の国債証券を取りもどすためには、地方債証券1,000万円分に加えて、100万円分の金銭を供託する必要がある。

本肢のように、営業保証金の供託方法を変更することを「営業保証金の変換」と呼んでいる。この場合、遅滞なく、免許権者に届け出る必要がある(規則15条の4の2)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H26-29-2 | 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 2 | H20-34-3 | 宅地建物取引業者は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | × |

| 3 | H07-36-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-34-4 | 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |

| 2 | H30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |

| 3 | H26-29-2 | 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 4 | H24-33-1 | 宅地建物取引業者が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。 | ◯ |

| 5 | H20-34-3 | 宅地建物取引業者は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | × |

| 6 | H17-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 | × |

| 7 | H11-38-1 | 宅地建物取引業者が有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。 | × |

| 8 | H08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |

| 9 | H07-36-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | ◯ |

| 10 | H06-45-1 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100分の80である。 | × |

2 誤り

営業保証金の保管替え手続が利用できるのは「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られる(宅建業法29条1項)。

本問のように、現金と有価証券を合わせて供託している場合には、いったん二重供託した上で取りもどしの手続をしなければならない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 金銭のみ→保管替え | |||

| 1 | H18-34-3 | 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H12-44-4 | 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |

| 金銭のみ→取戻し後供託 | |||

| 1 | H29-32-1 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |

| 金銭+有価証券→二重供託 | |||

| 1 | H28-40-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |

| 金銭+有価証券→保管替え | |||

| 1 | H26-29-4 | 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |

| 2 | H20-34-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |

| 3 | H11-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |

| 4 | H07-36-2 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |

| 5 | H06-45-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |

| 6 | H02-36-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | × |

| 有価証券のみ→保管替え | |||

| 1 | R02s-33-2 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | × |

| 2 | H25-27-3 | 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。 | × |

3 正しい

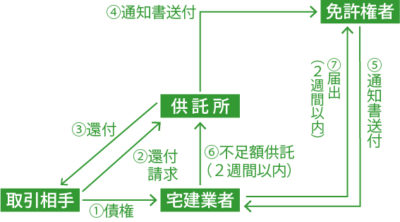

営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅建業者は、免許権者(本問では甲県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日(図の⑤)から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(図の⑥。宅地建物取引業法28条1項、営業保証金規則3条・4条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 通知から2週間以内に供託 | |||

| 1 | R04-41-イ | 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R02-35-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H29-32-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H25-27-4 | 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |

| 5 | H21-30-4 | 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H20-34-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |

| 7 | H18-34-4 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 | × |

| 8 | H14-33-4 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |

| 9 | H13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |

| 10 | H11-38-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 11 | H08-47-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |

| 12 | H07-36-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。 | ◯ |

| 13 | H06-45-4 | 宅地建物取引業者Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。 | × |

| 14 | H02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 供託の方法 | |||

| 1 | H18-34-4 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 | × |

| 2 | H14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |

| 3 | H01-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、甲県知事から、宅地建物取引業の免許を受けた。Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。 | × |

| 監督処分・罰則 | |||

| 1 | H20-34-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |

| 2 | H13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |

| 3 | H02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 免許権者への届出 | |||

| 1 | R05-30-ウ | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。 | × |

| 2 | H28-40-2 | 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 3 | H16-35-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

4 正しい

宅建業者は、保証協会の社員になったことにより、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる(宅建業法64条の14第1項)。この場合には、公告手続は不要である。

※保証協会に加入しているから、公告手続がなくても、還付請求権者に不利益を及ぼさない。

【公告不要で営業保証金が取り戻せるケース】

- 主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合(宅建業法30条2項カッコ書き)

- 営業保証金を取りもどすことができる事由発生から10年経過した場合(宅建業法30条2項ただし書き)

- 保証協会の社員となった場合(宅建業法64条の14第1項)

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 主たる事務所移転時 | |||

| 1 | H28-40-4 | 宅地建物取引業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |

| 事由発生から10年経過時 | |||

| 1 | H23-30-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 保証協会加入 | |||

| 1 | R01-33-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。 | × |

| 2 | H22-31-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 3 | H09-35-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 4 | H07-36-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 5 | H03-48-4 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。 | × |

| 6 | H01-43-4 | 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、宅地建物取引業の免許を受けた。Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したが、その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。