【宅建過去問】(平成08年問22)建物に関する知識

木造建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

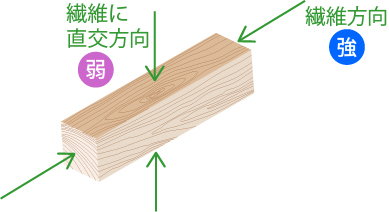

- 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の材料強度は、繊維方向の圧縮の材料強度よりも大きい。

- 木造建築物の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく設定される場合がある。

- 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。

- 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。

※見付面積とは、建築物の張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積で、立面図に見える面積に相当する。

正解:1

1 誤り

木材の繊維方向とは、木が生えていた状況における垂直方向をいう。

木材は、繊維方向と直交する方向から圧縮されることに弱く、逆に、繊維方向に圧縮されることには強い。

本肢は、この点が全く逆になっている。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 含水率と強度 | |||

| 1 | H30-50-1 | 木造建物を造る際には、強度や耐久性において、できるだけ乾燥している木材を使用するのが好ましい。 | ◯ |

| 2 | H29-50-1 | 木材の強度は、含水率が小さい状態の方が低くなる。 | × |

| 3 | H27-50-1 | 木造は湿気に強い構造であり、地盤面からの基礎の立上がりをとる必要はない。 | × |

| 4 | H24-50-2 | 木造建物の寿命は、木材の乾燥状態や防虫対策などの影響を受ける。 | ◯ |

| 5 | H22-50-3 | 木材の強度は、含水率が大きい状態のほうが小さくなる。 | ◯ |

| 6 | H15-50-2 | 木材の強度は、含水率が大きい状態の方が大きくなるため、建築物に使用する際には、その含水率を確認することが好ましい。 | × |

| 7 | H13-50-4 | 木材の辺材は、心材より腐朽しやすい。 | ◯ |

| 8 | H10-48-3 | 木造建築物に用いる木材は、気乾状態に比べて湿潤状態の方が強度が大きくなるが、湿潤状態では、しろあり等の虫害や腐朽薗の害を受けやすい。 | × |

| 圧縮と強度 | |||

| 1 | H13-50-3 | 木材に一定の力をかけたときの圧縮に対する強度は、繊維方向に比べて繊維に直角方向のほうが大きい。 | × |

| 2 | H08-22-1 | 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の材料強度は、繊維方向の圧縮の材料強度よりも大きい。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H18-49-2 | 木造建築物において、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 | ◯ |

| 2 | H17-49-3 | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。 | × |

2 正しい

地震力による荷重は、屋根の重さや床面積に比例する。一方、風圧力による荷重は、張り間方向・けた行方向の見付面積に比例する。このように、地震力による荷重を計算する基準と風圧力による荷重を計算する基準は、全く異なっている。

したがって、例えば、「屋根が軽く、床面積が小さいにもかかわらず、張り間方向・けた行方向の見付面積が大きい」という建築物では、地震力より風圧力のほうが大きく設定されることになる。

| 風圧力 | 張り間方向・けた行方向の見付面積 |

| 地震力 | 屋根の重さ 床面積 |

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-50-2 | 木造建物を耐震、耐風的な構造にするためには、できるだけ建物の形態を単純にすることが適切である。 | ◯ |

| 2 | H18-49-1 | 木造建築物において、木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。 | × |

| 4 | H18-49-4 | 木造建築物において、はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。 | × |

| 5 | H14-50-1 | 木造の建築物に、鉄筋の筋かいを使用してはならない。 | × |

| 6 | H12-50-3 | 木造建築物の継手及び仕口は、外部に露出しているため意匠の面を最も重視しなければならない。 | × |

| 7 | H12-50-4 | 木造建築物の柱は、張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立に算出したうえで、どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。 | × |

| 8 | H10-48-2 | 木造建築物の設計においては、クリープ(一定過重のもとで時間の経過とともに歪みが増大する現象)を考慮する必要がある。 | ◯ |

| 9 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |

| 10 | H09-49-1 | 木造2階建の建築物で、隅柱を通し柱としない場合、柱とけた等との接合部を金物で補強することにより、通し柱と同等以上の耐力をもつようにすることができる。 | ◯ |

| 11 | H09-49-2 | 平面形状が長方形の木造建築物の壁は、多くの場合張り間方向とけた行方向とで風圧力を受ける面積が異なるので、それぞれ所定の計算方式により算出して耐力壁の長さを決める必要がある。 | ◯ |

| 12 | H08-22-2 | 木造建築物の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく設定される場合がある。 | ◯ |

| 13 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

| 14 | H08-22-4 | 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。 | ◯ |

| 15 | H02-01-4 | 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。 | ◯ |

3 正しい

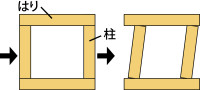

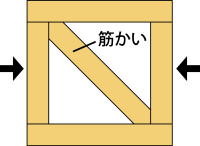

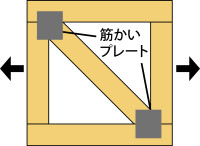

地震や風など水平力(横からの力)に抵抗するためには、軸組に適切な量の耐力壁を入れる必要がある。耐力壁とは、地震や風など水平力(横からの力)に抵抗し、建物の変形を防ぐための壁である。

例えば、はりと柱しか存在しないとする。この構造でも、上からの力には耐えることができる。しかし、左右から押された場合には、平行四辺形に変形してしまう(左図)。これを防ぐため、斜め方向に筋かいを入れる必要がある(中図)。ただし、これだけでは、左右から引っ張られたときに耐えることができない(筋交いが抜けてしまう)。そこで、はり・柱と筋交いを金属性の筋かいプレートで固定する(右図)。これにより、左右から押す力・引っ張る力の両方に耐える耐力壁が完成する。

また、筋かいに替えて、構造用の合板を打ち付けることで、耐力壁をつくることもできる。

|

|

|

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-50-2 | 木造建物を耐震、耐風的な構造にするためには、できるだけ建物の形態を単純にすることが適切である。 | ◯ |

| 2 | H18-49-1 | 木造建築物において、木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。 | × |

| 4 | H18-49-4 | 木造建築物において、はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。 | × |

| 5 | H14-50-1 | 木造の建築物に、鉄筋の筋かいを使用してはならない。 | × |

| 6 | H12-50-3 | 木造建築物の継手及び仕口は、外部に露出しているため意匠の面を最も重視しなければならない。 | × |

| 7 | H12-50-4 | 木造建築物の柱は、張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立に算出したうえで、どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。 | × |

| 8 | H10-48-2 | 木造建築物の設計においては、クリープ(一定過重のもとで時間の経過とともに歪みが増大する現象)を考慮する必要がある。 | ◯ |

| 9 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |

| 10 | H09-49-1 | 木造2階建の建築物で、隅柱を通し柱としない場合、柱とけた等との接合部を金物で補強することにより、通し柱と同等以上の耐力をもつようにすることができる。 | ◯ |

| 11 | H09-49-2 | 平面形状が長方形の木造建築物の壁は、多くの場合張り間方向とけた行方向とで風圧力を受ける面積が異なるので、それぞれ所定の計算方式により算出して耐力壁の長さを決める必要がある。 | ◯ |

| 12 | H08-22-2 | 木造建築物の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく設定される場合がある。 | ◯ |

| 13 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

| 14 | H08-22-4 | 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。 | ◯ |

| 15 | H02-01-4 | 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-50-1 | 組積式構造は、耐震性は劣るものの、熱、音などを遮断する性能が優れている。 | ◯ |

| 2 | R03s-50-2 | 組積式構造を耐震的な構造にするためには、大きな開口部を造ることを避け、壁厚を大きくする必要がある。 | ◯ |

| 3 | R03s-50-3 | 補強コンクリートブロック造は、壁式構造の一種であり、コンクリートブロック造を鉄筋コンクリートで耐震的に補強改良したものである。 | ◯ |

| 4 | H28-50-4 | ブロック造を耐震的な構造にするためには、鉄筋コンクリートの布基礎及び臥梁により壁体の底部と頂部を固めることが必要である。 | ◯ |

| 5 | H11-50-2 | 枠組壁工法は、主に柱の耐力によって地震などの外力に抵抗する方式であるため耐震性が高い。 | × |

| 6 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |

| 7 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

| 8 | H08-22-4 | 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-50-1 | 木構造は、主要構造を木質系材料で構成するものであり、在来軸組構法での主要構造は、一般に軸組、小屋組、床組からなる。 | ◯ |

| 2 | R04-50-2 | 在来軸組構法の軸組は、通常、水平材である土台、桁、胴差と、垂直材の柱及び耐力壁からなる。 | ◯ |

| 3 | R04-50-3 | 小屋組は、屋根の骨組であり、小屋梁、小屋束、母屋、垂木等の部材を組み合わせた和小屋と、陸梁、束、方杖等の部材で形成するトラス構造の洋小屋がある。 | ◯ |

| 4 | R04-50-4 | 軸組に仕上げを施した壁には、真壁と大壁があり、真壁のみで構成する洋風構造と、大壁のみで構成する和風構造があるが、これらを併用する場合はない。 | × |

| 5 | H17-49-4 | 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。 | ◯ |

| 6 | H14-50-1 | 木造の建築物に、鉄筋の筋かいを使用してはならない。 | × |

| 7 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

4 正しい

(肢2の表参照。)

地震力の大きさは、屋根の重さや床面積に比例して決まる。

風圧力と違って、見付面積の大きさに比例するわけではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-50-2 | 木造建物を耐震、耐風的な構造にするためには、できるだけ建物の形態を単純にすることが適切である。 | ◯ |

| 2 | H18-49-1 | 木造建築物において、木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。 | × |

| 4 | H18-49-4 | 木造建築物において、はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。 | × |

| 5 | H14-50-1 | 木造の建築物に、鉄筋の筋かいを使用してはならない。 | × |

| 6 | H12-50-3 | 木造建築物の継手及び仕口は、外部に露出しているため意匠の面を最も重視しなければならない。 | × |

| 7 | H12-50-4 | 木造建築物の柱は、張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立に算出したうえで、どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。 | × |

| 8 | H10-48-2 | 木造建築物の設計においては、クリープ(一定過重のもとで時間の経過とともに歪みが増大する現象)を考慮する必要がある。 | ◯ |

| 9 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |

| 10 | H09-49-1 | 木造2階建の建築物で、隅柱を通し柱としない場合、柱とけた等との接合部を金物で補強することにより、通し柱と同等以上の耐力をもつようにすることができる。 | ◯ |

| 11 | H09-49-2 | 平面形状が長方形の木造建築物の壁は、多くの場合張り間方向とけた行方向とで風圧力を受ける面積が異なるので、それぞれ所定の計算方式により算出して耐力壁の長さを決める必要がある。 | ◯ |

| 12 | H08-22-2 | 木造建築物の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく設定される場合がある。 | ◯ |

| 13 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

| 14 | H08-22-4 | 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。 | ◯ |

| 15 | H02-01-4 | 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-50-1 | 組積式構造は、耐震性は劣るものの、熱、音などを遮断する性能が優れている。 | ◯ |

| 2 | R03s-50-2 | 組積式構造を耐震的な構造にするためには、大きな開口部を造ることを避け、壁厚を大きくする必要がある。 | ◯ |

| 3 | R03s-50-3 | 補強コンクリートブロック造は、壁式構造の一種であり、コンクリートブロック造を鉄筋コンクリートで耐震的に補強改良したものである。 | ◯ |

| 4 | H28-50-4 | ブロック造を耐震的な構造にするためには、鉄筋コンクリートの布基礎及び臥梁により壁体の底部と頂部を固めることが必要である。 | ◯ |

| 5 | H11-50-2 | 枠組壁工法は、主に柱の耐力によって地震などの外力に抵抗する方式であるため耐震性が高い。 | × |

| 6 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |

| 7 | H08-22-3 | 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。 | ◯ |

| 8 | H08-22-4 | 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積の大きさより屋根の重さに大きく影響を受ける。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。