【宅建過去問】(平成09年問07)不当利得

不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

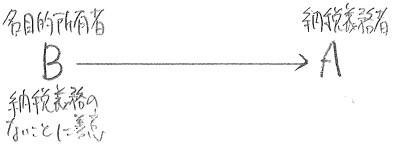

- A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。

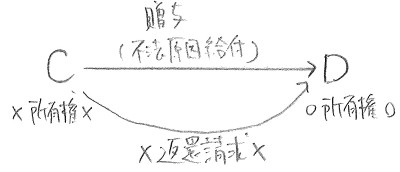

- 建物の所有者Cが、公序良俗に反する目的でその建物をDに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、CがDに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きCに帰属する。

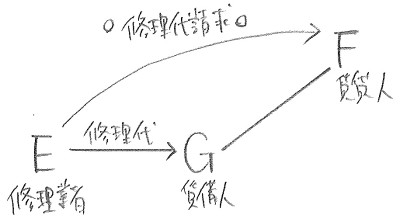

- Eは、F所有のブルドーザーを賃借中のGから依頼されて、それを修理したが、Gが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたFに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。

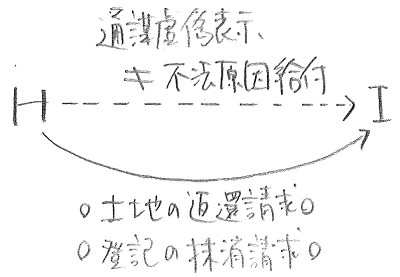

- 土地を購入したHが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Iの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Hは、Iに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。

正解:3

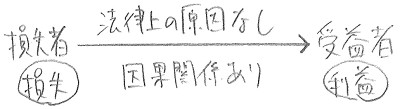

不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず何らかの利益を保有する者(受益者)がいる一方、それと因果関係のある損失を被った者(損失者)が存在する場合、受益者に利益の償還を命ずる制度である(民法703条)。

■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-11-4 | 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。 | × |

| 2 | H23-08-3 | Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合、AのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。 | × |

| 3 | H09-03-3 | Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H09-07-1 | A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。 | × |

| 5 | H09-07-2 | 建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。 | × |

| 6 | H09-07-3 | Cは、A所有のブルドーザーを賃借中のBから依頼されて、それを修理したが、Bが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたAに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。 | ◯ |

| 7 | H09-07-4 | 土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 | × |

1 誤り

- 本来の納税義務者はAであるのに、Aはその義務を免れている(「利益」の存在)

- 一方、Bは、固定資産税を納付している(「損失」の存在)

- Bには、法律上の納税義務がない

- Bが納税したおかげで、Aがその義務を免れている(「因果関係」の存在)

したがって、Bは、Aに対し、不当利得として納付した税金の金額を請求することができる。

※Bが、自らに納税義務がないことを知っていて弁済をした場合には、返還を請求することができない(民法705条)。

2 誤り

「賭博に負けたら、代償として建物を贈与する」というような、公序良俗に反する契約は、無効である(民法90条)。したがって、いったん建物を引き渡したとしても、不当利得として返還請求することができるようにも思える。

しかし、この返還請求を認めると、賭博という違法行為をしたことを主張するものが法律上の保護を受けることになってしまう。そこで、民法は、不法な原因に基づいて物を給付した者は、返還の請求ができないものとした(同法708条)。

この場合、贈与者Cが給付した建物の返還を請求できないことの反射的効果として、建物の所有権は、受贈者Dに帰属する(最判昭45.10.21)。

本肢は「建物の所有権自体は引き続きCに帰属」とする点が誤り。

3 正しい

本肢のケースでは、Eには修理代分の損失が、Fには修理済みのブルドーザーを利用できるという利益が、それぞれ発生しており、両者の間には直接の因果関係がある。このような場合、Gが無資力であり、Gに対する修理代金債権が無価値になった場合には、EF間に不当利得が成立する(最判昭45.07.16)。

したがって、Eは、Fに対し、10万円を請求することができる。

4 誤り

不法原因給付といえるのは、給付そのものが犯罪に当たるような場合に限られる。単なる通謀虚偽表示の場合には、不法原因給付とはいえない。

※単なる通謀虚偽表示の場合、当事者間の法律行為を無効とし(民法94条)、不当利得の返還として、登記の抹消と土地の返還を認めることになる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H19-01-2 | AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。 | × |

| 2 | H16-01-2 | Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通じて売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。 | ◯ |

| 3 | H12-04-1 | Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。 | ◯ |

| 4 | H09-07-4 | 土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 | × |

| 5 | H02-04-4 | A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |