【宅建過去問】(平成18年問03)停止条件

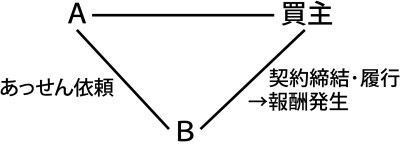

Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。

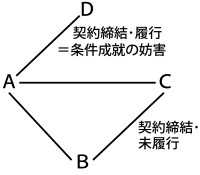

- Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。

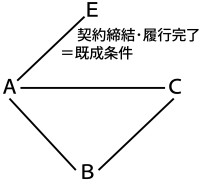

- 停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。

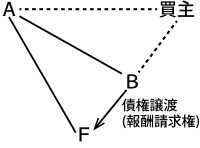

- 当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。

正解:2

最初に停止条件と解除条件について説明しておこう。

最初に停止条件と解除条件について説明しておこう。

何らかの条件が充たされる(「成就」という)ことにより、契約の効力が発生する場合、これを停止条件という(民法127条1項)。例えば、「宅建に合格したら、月々○万円の資格手当を支払う。」というケースである。

これに対し、条件が成就したときには、契約の効力が失われる場合、これを解除条件という(同条2項)。例えば、「宅建に合格するまでは、1日○時間勉強せよ。」(合格したら、勉強を止めてよい)というケースである。

|

|

1 正しい

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる(民法127条1項)。

条件が成就(売買契約締結・履行)していない以上、あっせん期間が長期になったとしても、報酬を支払う義務はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-03-1 | AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。本件約定は、停止条件付贈与契約である。 | ◯ |

| 2 | H30-03-3 | AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。 | × |

| 3 | H18-03-1 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。 | ◯ |

| 4 | H11-06-1 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。 | ◯ |

| 5 | H06-06-1 | AとBは、A所有の甲土地をBに売却する契約を締結し、「Bのロ-ンが某日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ロ-ンがその日までに成立しない場合は、Bが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。 | ◯ |

2 誤り

最判昭39.01.23を素材とした問題である。

最判昭39.01.23を素材とした問題である。

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(民法130条)。

本肢では、

- 条件成就によって不利益(報酬の支払)を受ける当事者Aが、

- 故意に条件成就を妨げた(第三者Dと契約)ので、

- 相手方Bは条件が成就したとみなすことができる。

したがって、報酬請求権が効力を発生することになる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H23-02-1 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。 | ◯ |

| 2 | H18-03-2 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。 | × |

| 3 | H15-02-4 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。 | ◯ |

| 4 | H11-06-2 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。 | ◯ |

3 正しい

条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合(「既成条件」という。)において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とする(民法131条2項)。

条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合(「既成条件」という。)において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とする(民法131条2項)。

本肢では、AB間の報酬契約締結の時点で、AはEとの間で売買契約を締結していたというのだから、「条件が成就しないことが既に確定」している。したがって、報酬契約自体が無効となり、Bの報酬請求権も効力を生じることはない。

※解除条件の場合は、法律行為が無条件となる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H18-03-3 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者との間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。 | ◯ |

4 正しい

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(民法129条)。

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(民法129条)。

したがって、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに債権譲渡することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H23-02-2 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。 | × |

| 2 | H18-03-4 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者に譲渡することができる。 | ◯ |

| 3 | H15-02-3 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。 | × |

| 4 | H11-06-4 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

お忙しい中、返答ありがとうございました。

私自身の聞き方が悪く上手く伝わっておりませんでしたがなんとかなりました。

「前提」

Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

「問い」

当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、

Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。

「条件」とは

「法律行為の発生又は消滅について、将来の不確実な事実の成否にかからしめること」と認識しておりました。

それを踏まえて本問に取り組みまして疑問がわいておりました。

問い;当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、

問いによって↓

前提がなくなる(条件);A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、

よって、条件がなくなるから停止条件付報酬契約の効果もないであろうし、そういった契約

もないであろうと思いました。

でしたが、調べましたら根拠となる条文があって分かりました。

(条件の成否未定の間における権利の処分等)

第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従

い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

山村様

「条件」そして「条件付き権利」についてご理解いただけて幸いです。

これからも、基本を大事にして勉強を続けていきましょう。

ご回答ありがとうございます。

押し問答をするつもりはありませんが…

Aは、Bとの間で、「A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき」、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この場合において…

上記前提があって、4番の問いは、「当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、」とあるので、それは上記前提の(A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、)が無い場合に、「停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができるか?」と聞いてきたと認識しました。

(A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、)が無いのだから、その次にわざわざ「売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約」の法律行為をしないのではないであろうと思ったわけです。

だから報酬契約を結ぶはずもないし「停止条件付きの報酬請求権」の権利も発生しないとのではと思いました。

単純に言えば債権(ここで言う停止条件付き報酬請求権)を譲渡できるのか?という問題なのかと思いますが、何だかなと思った次第です。

山村様

返信が遅くなって申し訳ありません。

この部分に混乱と誤解があります。

この問題を解くにあたって、「報酬契約を締結するかどうか。」「結ぶはずがあるかどうか。」を考える必要は全くありません。

なぜなら、報酬契約は、既に締結されているからです。

問題文を確認しましょう。

すでにAとBは「報酬契約を締結した」のであり、そのことは設問の大前提です。

ここから先は、前回お答えしたことの繰返しです。

契約締結の時点で、「停止条件付きの報酬請求権」が発生します。

つまり、Bは、

わけです。

このような停止条件付きの権利であっても、処分や相続の対象になります(民法129条)。

上記は、4についてでした。

停止条件付きの報酬請求権を第三者に譲渡することが可能ということはわかります。

しかし、問題文を読むと、当該山林の売買契約が締結されていない時点で、停止条件付きの報酬請求権が生まれるのでしょうか。

ここでの契約は、山林の売買契約と山林の売買契約の履行に至った時の停止条件付きの報酬契約の2つですよね。この前提となる契約に至った後に、停止条件付き報酬権が発生するのではないでしょうか。

山村様

ご質問ありがとうございます。

↑

はい。報酬契約締結の時点で、停止条件付きの報酬請求権が生まれています。

「Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し」というのですから、AB間には、準委任契約が成立しています。

この契約に基づき、Bは、報酬請求権を有しています。

(問題文には「報酬契約」とありますが、その実態は、報酬請求権つきの準委任契約だと思われます。)

しかし、この報酬請求権は、「必ずもらえる。」とか「1日当たり◯円支払う。」というものではありません。

「(山林の)売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付き」のものなのです。

つまり、報酬契約を締結した時点で、停止条件付きの報酬請求権が発生しています。

その停止条件が「山林に関する売買契約が締結され履行に至った」ことです。

↑

「前提となる契約」とは「売買契約」という意味ですよね。

つまり、山村さんは、「売買契約締結の時点で、停止条件付き報酬請求権が発生する。」と理解しているわけです。

しかし、それは違います。

上述のように、報酬契約締結の時点で停止条件付き報酬請求権がすでに発生しています。