次の記述のうち、誤っているものはどれか。

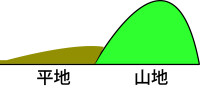

- 山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風化土が現れる地盤である。

- 丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤である。

- 扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である。

- 自然堤防とは、河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性土や泥炭などが堆積した地盤である。

正解:4

1 正しい

山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風化土が現れる地盤である。わが国の国土は、その75%が山地で湿られており、さらに山地の88%(国土全体の66%)が森林である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

山地(免除科目[03]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03-49-2 | 活動度の高い火山の火山麓では、火山活動に伴う災害にも留意する必要がある。 | ◯ |

| 2 | R02s-49-1 | 山地は、地形がかなり急峻で、大部分が森林となっている。 | ◯ |

| 3 | H25-49-1 | 国土を山地と平地に大別すると、山地の占める比率は、国土面積の約75%である。 | ◯ |

| 4 | H25-49-2 | 火山地は、国土面積の約7%を占め、山林や原野のままの所も多く、水利に乏しい。 | ◯ |

| 5 | H21-49-1 | 山地の地形は、かなり急峻で大部分が森林となっている。 | ◯ |

| 6 | H18-50-1 | 山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風化土が現れる地盤である。 | ◯ |

2 正しい

丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤である。水はけがよく、地盤が安定しているので、宅地としての利用に適している。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

丘陵(免除科目[03]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| | 原則 | |

| 1 | H24-49-3 | 丘陵地帯で地下水位が深く、砂質土で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が高い。 | × |

| 2 | H18-50-2 | 丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤である。 | ◯ |

| 3 | H14-49-4 | 丘陵地帯で地下水位が深く、固結した砂質土で形成された地盤の場合、地震時は液状化する可能性が高い。 | × |

| 4 | H06-01-1 | なだらかな丘陵地は、扇状地・干拓地・旧河道よりも、宅地として適切である。 | ◯ |

| | 例外 | |

| 1 | R05-49-4 | 大都市の近郊の丘陵地では、丘を削り谷部に盛土し造成宅地が造られたが、盛土造成に際しては、地下水位を下げるため排水施設を設け、締め固める等の必要がある。 | ◯ |

| 2 | R03s-49-4 | 平地に乏しい都市の周辺では、住宅地が丘陵や山麓に広がり、土砂崩壊等の災害を引き起こす例も多い。 | ◯ |

| 3 | H28-49-4 | 丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超えると急激に崩壊地が増加する。 | ◯ |

| 4 | H27-49-4 | 都市周辺の丘陵や山麓に広がった住宅地は、土砂災害が起こる場合があり、注意する必要がある。 | ◯ |

| 5 | H26-49-4 | 台地や丘陵の縁辺部は、豪雨などによる崖崩れに対しては、安全である。 | × |

| 6 | H13-49-4 | 丘陵地を切土と盛土により造成した地盤の場合は、その境目では地盤の強度が異なるため、不同沈下が起こりやすい。 | ◯ |

| 7 | H09-50-1 | 丘陵地や台地内の小さな谷間は、軟弱地盤であることが多く、これを埋土して造成された宅地では、地盤沈下や排水不良を生じることが多い。 | ◯ |

| 8 | H09-50-3 | 丘陵地を切り盛りして平坦化した宅地において、切土部と盛土部にまたがる区域では、沈下量の違いにより不同沈下を生じやすい。 | ◯ |

段丘(免除科目[03]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R01-49-1 | 台地、段丘は、農地として利用され、また都市的な土地利用も多く、地盤も安定している。 | ◯ |

| 2 | R01-49-3 | 台地、段丘は、水はけも良く、宅地として積極的に利用されているが、自然災害に対して安全度の低い所である。 | × |

| 3 | H25-49-3 | 台地・段丘は、国土面積の約12%で、地盤も安定し、土地利用に適した土地である。 | ◯ |

| 4 | H24-49-2 | 台地や段丘上の浅い谷に見られる小さな池沼を埋め立てた所では、地震の際に液状化が生じる可能性がある。 | ◯ |

| 5 | H21-49-2 | 台地・段丘は、農地として利用され、また都市的な土地利用も多い。 | ◯ |

| 6 | H18-50-2 | 丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤である。 | ◯ |

| 7 | H07-01-1 | 段丘は、水はけが良く、地盤が安定していることが多い。 | ◯ |

3 正しい

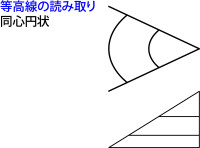

扇状地とは、河川が山地から平地へと下る谷の出口に、河川により運ばれた砂礫が堆積することで形成される平坦地である。地形図上では、同心円状の等高線を描く。

砂礫で構成されていることで分かるように、扇状地は水はけがよく、地下水位が深い。このため、建築物の基礎として十分な支持力を持つ。しかし、谷の出口であるため、土石流などのリスクが高く、この点には注意が必要である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

扇状地(免除科目[03]4(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H30-49-4 | 低地の中で特に災害の危険度の高い所は、扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等であり、比較的危険度の低い所が沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 | ×

|

| 2 | H29-49-1 | 扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積して形成された地盤である。 | ◯ |

| 3 | H22-49-2 | 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。 | × |

| 4 | H20-49-2 | 扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。 | ◯ |

| 5 | H18-50-3 | 扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である。 | ◯ |

| 6 | H12-49-3 | 谷出口に広がる扇状地は、土砂・礫が堆積してできたものであるため、地盤は堅固でないが、土石流災害に対しては安全であることが多い。 | × |

| 7 | H08-01-1 | 扇状地については、大縮尺の地形図や空中写真によって、土石流や洪水流の危険度をある程度判別できることが多い。 | ◯ |

| 8 | H06-01-2 | 扇状地は、なだらかな丘陵地より宅地として不適切である。 | ◯ |

| 9 | H04-01-1 | 扇状地は、砂礫層からなるので、構造物の基礎について十分な支持力を得にくい。 | × |

4 誤り

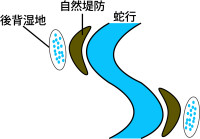

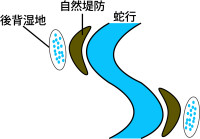

平地では、川の流れる経路は一定しない。地形のわずかな傾斜にしたがい、東へ西へと蛇行する。

平地では、川の流れる経路は一定しない。地形のわずかな傾斜にしたがい、東へ西へと蛇行する。

蛇行する川のカーブの外側に砂や小礫が堆積し、周囲よりも高くなった土地(微高地)を自然堤防という。ここは、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地としての利用価値が高い。

本肢は、「河川からの砂や小礫の供給が少ない場所」としており、話が全く逆である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

自然堤防・後背湿地(免除科目[03]4(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R05-49-1 | 自然堤防の後背湿地側の縁は、砂が緩く堆積していて、地下水位も浅いため、地震時に液状化被害が生じやすい地盤である。 | ◯ |

| 2 | H30-49-4 | 低地の中で特に災害の危険度の高い所は、扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等であり、比較的危険度の低い所が沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 | ×

|

| 3 | H19-49-2 | 後背湿地は、自然堤防や砂丘の背後に形成される軟弱な地盤であり、水田に利用されることが多く、宅地としての利用は少ない。 | ◯ |

| 4 | H18-50-4 | 自然堤防とは、河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性土や泥炭などが堆積した地盤である。 | × |

| 5 | H14-49-3 | 河川近傍の低平地で盛土を施した古い家屋が周辺に多いのは、洪水常習地帯である可能性が高い。 | ◯ |

| 6 | H12-49-4 | 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。 | ◯ |

| 7 | H08-01-3 | 自然堤防は、主に砂や小礫からなり、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地として良好な土地であることが多い。 | ◯ |

| 8 | H07-01-3 | 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。 | × |

| 9 | H03-01-3 | 旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。 | ◯ |

>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができる

LINEアカウントを運営しています。

お気軽に

「友だち追加」してください。

PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。

平地では、川の流れる経路は一定しない。地形のわずかな傾斜にしたがい、東へ西へと蛇行する。

平地では、川の流れる経路は一定しない。地形のわずかな傾斜にしたがい、東へ西へと蛇行する。